SFIDA DEL 3° MILLENNIO

Seminario dei PO / Camaldoli 1997

Prima relazione

MONDIALIZZAZIONE DELL’ECONOMIA

Logiche, meccanismi, scuole di pensiero:

quale etica nel villaggio globale?

di Enrico Chiavacci

PARTE PRIMA: DESCRIZIONE DEL FENOMENO

Oggi vi è un unico sistema complesso che regola tutta l’attività economica sul pianeta. Viviamo davvero in un villaggio globale: non ha senso parlare di economia italiana o tedesca o statunitense o brasiliana.

Si dovrebbe invece parlare di ristretti spazi di manovra di politica economica dei singoli governi all’interno di un sistema planetario dato, che funziona da regolatore supremo della vita economica al di sopra delle teste di qualsiasi governo. E anche i governanti meglio intenzionati non possono sfuggire alla logica del sistema.

Il bene comune, quello che lo stato dovrebbe perseguire, non è possibile perché chi governa questi fenomeni non mira al bene comune. Del resto la nostra esperienza quotidiana e un minimo di riflessione dovrebbero bastare a convincerci.

La mondializzazione dell’economia poggia sulla rivoluzione operata dal “silicio”. Il “transistor” è stato più forte delle varie rivoluzioni industriali. Esso va a toccare ambiti essenziali dell’organizzazione della vita umana come la conoscenza / comunicazione, le distanze, i tempi necessari alle attività… Inoltre ha introdotto nel sistema una forza di auto rigenerazione. Questo processo è iniziato negli anni ‘70. La potenza di un computer si raddoppia ogni 18 mesi! Milioni di messaggi possono essere comunicati contemporaneamente in tutte le parti del globo, in tempo reale.

La vita economica è costituita essenzialmente da quattro elementi: produzione di beni e servizi, distribuzione (essenzialmente attraverso il libero mercato), ricerca e sviluppo (tecnicamente R&D: Research and Development), finanza (raccolta e allocazione di capitali).

1. Produzione di beni e servizi

Oggi la produzione materiale di beni, e soprattutto di componenti di beni complessi, avviene ovunque sia conveniente: una semplice videocassetta commercializzata in Francia può avere la parte di plastica prodotta in Tailandia, il nastro in Giappone, altri accessori in Sud Corea.

Profitti enormi, impensabili negli anni ‘60, nascono dal produrre componenti là dove il costo del lavoro è più basso, in specie per lavorazioni che non richiedono manodopera qualificata (tipico è l’esempio delle scarpe Nike: la Nike ha promesso solo nel febbraio scorso all’Organizzazione internazionale del lavoro che in futuro farà il possibile per evitare l’uso del lavoro di minori in condizioni di schiavitù. Ma la Nike si è arricchita già in questo modo per oltre trent’anni).

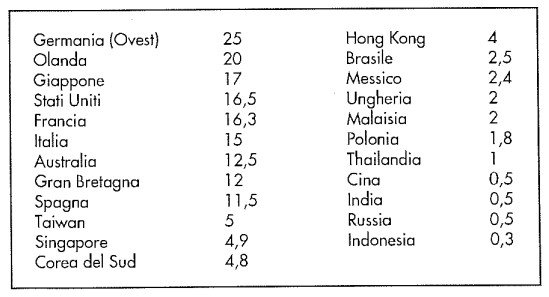

In Paesi poveri, e in condizioni di tipo schiavistico, si possono conseguire risparmi drammatici. Basta dare un’occhiata alla tabella seguente:

Tabella 1

Costo orario del lavoro nel settore manifatturiero

(in dollari – fonte: The Economist, ott. 1994)

Risulta superata la grande industria autosufficiente. Le imprese artigiane e le piccole aziende si aprono alla mondializzazione poiché regola generale è produrre per “componenti” che, a parità di condizioni, costino di meno. Esse poi, fatte confluire da diversi paesi, vengono assemblate in qualche parte del pianeta. Togliamoci dunque dalla testa che esistano economie singole: a livello produttivo esiste solamente il mondo.

2. Distribuzione

Anche il mercato – lo strumento ormai dominante nella distribuzione di beni e servizi – è planetario. Si compra e si vende dove conviene, cioè dove si può massimizzare il profitto: io ho un pigiama e una camicia comprati a poco prezzo in qualche grande magazzino, fabbricati rispettivamente dalle Isole Mauritius e a Cantoon. Si deve notare che i costi di trasporto risultano ampiamente sopportabili rispetto al volume di merci messe in circolazione. In particolare il trasporto via mare risulta particolarmente conveniente. Vi sono navi che trasportano fino a 6.000 containers!

I singoli governi possono ricorrere solo a tariffe doganali o contingentamenti: strumenti deboli, sempre più screditati, e comunque normalmente elusi.

3. Ricerca

L’economia mondializzata può sopravvivere solo attraverso un continuo “sviluppo”. Questo è possibile solo con la presenza attiva di centri di ricerca che richiedono ingenti investimenti. Ricerca e sperimentazione si fanno solo dove vi sono le condizioni per poterle attuare: ad es. i motori di grandi aerei sono prodotti solo negli USA, in Gran Bretagna (e in Francia su licenza USA). I centri di ricerca sulle biotecnologie sono cinque o sei concentrati, ovviamente, nei Paesi ricchi. Le possibilità di intervento dei singoli governi sono assai limitate. Il capitale impegnato è in perenne ricerca dell’utile e può essere ritirato a piacimento quando risulti più opportuno (vedi ad es. il congelamento, nel campo farmaceutico, della ricerca e della produzione di prodotti innovativi quando è più conveniente smaltire prodotti che diventerebbero obsoleti dinanzi ad altri più avanzati.

La dimensione internazionale coinvolge ormai anche le discipline umanistiche, filosofiche… Anche a livello teologico, non c’è congresso serio che non sia internazionale! Anche i movimenti politici e di liberazione cercano di perseguire una eco mondiale (vedi ad es. la strategia messa in opera dall’esercito zapatista per la liberazione del Chiapas).

4. Finanza

La finanza è il “cuore” del mercato globale. Nulla si produce o si ricerca o si commercializza senza capitali. Oggi non esiste più la figura del ‘padrone’ come possessore del capitale investito. I capitali sono raccolti ovunque da banche, istituti di credito, borse; di enorme importanza sono quelli raccolti da premi assicurativi. Questi istituti di raccolta di capitali sono a loro volta controllati o posseduti da istituti di ordine superiore, che possono dipendere a loro volta da altri istituti e operano esclusivamente sul mercato dei capitali: queste ‘finanziarie’ traggono profitto solo perché i capitali muovono disponibilità da un impiego ad un altro, a seconda del profitto atteso. A questi livelli il tipo di impiego del capitale non ha più alcun interesse: l’unico interesse è la massimizzazione del profitto (in genere a breve termine). Oggi il mondo della finanza è un mondo a sé stante, completamente staccato – e disinteressato – dal mondo della produzione. Si deve sapere che ogni giorno si muovono, da un capo all’altro della terra, capitali nell’ordine di decine di migliaia di miliardi di dollari. Queste grandi centrali di smistamento di capitali hanno due caratteristiche importanti:

– sono tutte in mani private, e sfuggono in pratica ad ogni controllo di qualsiasi governo o pubblica autorità nazionale o internazionale;

– operano in tempo reale ovunque sulla terra: in pochi istanti possono trasferire centinaia di miliardi di dollari da Hong Kong a Francoforte, da Milano a Tokio. Non esiste possibilità di controllo e neppure di monitoraggio. Il potere esercitato non è geograficamente localizzabile: sussiste solo nel cyberspazio, e i suoi limiti sono solo i limiti stessi del pianeta.

***

Tutti i livelli della vita economica dunque sono globali, operano come parti di un sistema complesso che ha una sua logica interna – una coerenza rispetto a un valore di base – che inevitabilmente impone questa logica alla vita economica del mondo intero. Se si tiene presente il fatto che ogni forma di vita di relazione ha in qualche misura una componente economica (quanto meno per la sopravvivenza dei membri e per un minimo di strumenti per comunicare), si comprende come questa logica tenda a condizionare non solo l’attività propriamente economica dell’intera famiglia umana, ma tutto il complesso sistema dei modelli di convivenza.

Si riportano di seguito alcune tabelle con dati utili a rappresentare la condizione nella quale si trova la famiglia umana alle soglie del 2000.

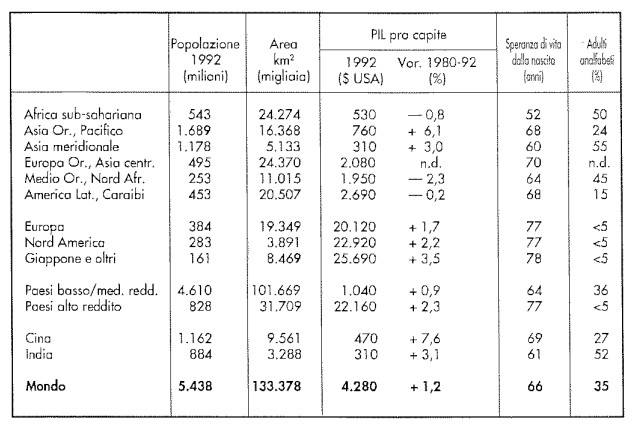

Tabella 2

Alcuni indicatori di base delle maggiori aree del mondo

Note: I paesi sono raggruppati secondo criteri economici e d’intervento della Banca Mondiale. Sotto la dizione di “Europa e Asia centrale”, sono compresi i paesi ex-socialisti di Europa e URSS, oltre alla Turchia e agli altri paesi europei meno ricchi (Portogallo, Grecia, Malta). L’Asia meridionale comprende i paesi del sub-continente indiano e Afghanistan. Gli “altri paesi” uniti al Giappone sono Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong, Singapore, Israele. La percentuale di analfabeti riguarda gli adulti di oltre 15 anni.

Alcune delucidazioni:

* Il Prodotto Interno Lordo (PIL) di uno stato o di una zona geografica è dato dalla quantità totale di beni economici di qualunque tipo (comprese istruzione, strade, polizia ed esercito e ogni genere di servizi) valutata in dollari, divisa per il numero di abitanti. È l’indicatore globale della ricchezza di un Paese, disponibile teoricamente per ogni abitante. Come questa ricchezza venga adoperata e distribuita è un’altra questione.

* Cina ed India rappresentano 1/3 dell’umanità e dispongono di 1 dollaro al giorno per abitante.

* Nella media i paesi più poveri hanno avuto negli ultimi anni una riduzione del PIL a fronte della crescita dei paesi più ricchi.

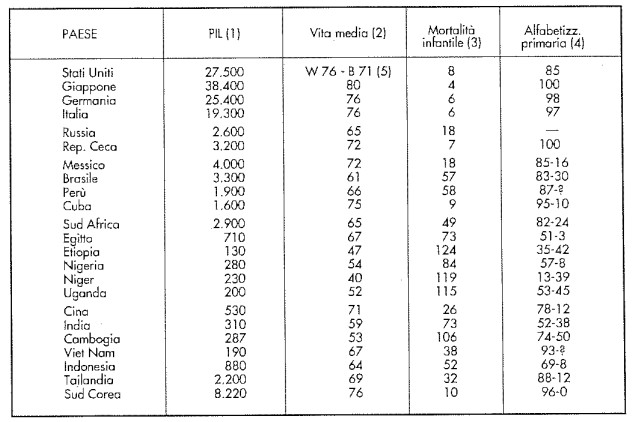

Tabella 3

Ricchezza, povertà, sviluppo

Fonte: Britannica World Data 1997 (Encyclopaedia Britannica Yearbook 1997)

Note:

1. Prodotto Interno Lordo pro-capite espresso in dollari.

2. Attesa media di vita (media fra maschi e femmine).

3. Mortalità infantile nel primo anno di vita su 1.000 nati vivi.

4. Percentuale popolazione adulta alfabetizzata (anche minima). Percent. bambini che non finiscono la scuola primaria (Fonte Undp).

5. In USA viene data indicazione separata fra bianchi (W) e popolazione di colore (B).

Osservazioni:

Il Nord comprende circa un miliardo di persone (il 22% dell’umanità), il Sud comprende circa quattro miliardi e mezzo di persone (circa il 78% dell’umanità).

I dati riportati in tabella ci dicono sostanzialmente questo: nei Paesi ricchi (Europa occidentale, Nord America, Giappone, Australia e Nuova Zelanda) la ricchezza disponibile per abitante è circa 10 volte quella dell’Europa dell’Est e dell’America Latina, ed è circa 100 volte quella dell’Africa Sub Sahariana (Sud Africa escluso) e dell’Asia. In queste ultime aree si deve far fronte a tutti i bisogni con meno di un dollaro al giorno per abitante. In Italia si hanno disponibili circa 55 dollari al giorno, in USA circa 75 dollari per ogni abitante.

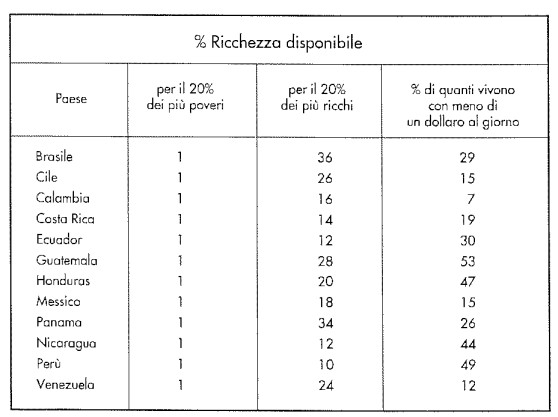

Tabella 4

Distribuzione della ricchezza in America latina

Osservazioni:

Va notato come in America Latina il problema non è tanto quello della produzione dei beni, quanto della loro distribuzione. Un tipo di povertà diversa, rispetto ad es. a quella dell’Africa Sub-Sahariana, dove il dramma è dato dalla carenza di beni. È importante considerare le caratteristiche specifiche della povertà nei singoli Paesi per aree geografiche.

Tabella 5

Produzione di cibo per persona dal 1961 al 1995

considerando il 1961 = 100

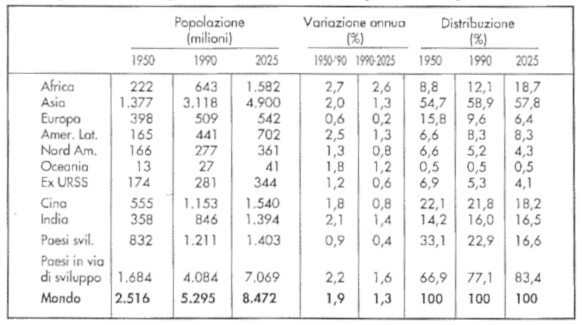

Tabella 6

Popolazione negli anni 1950 e 1990 e previsione per il 2025

Nota: Per le previsioni al 2025 = variante media

Osservazioni:

Nel 2025 la prospettiva della popolazione mondiale assesterà i Paesi ricchi attorno al 16,6% ed i Paesi poveri all’83,4%. La mondializzazione mette in moto non solo i capitali, ma anche le persone: si può ragionevolmente prevedere una esplosione migratoria. Oggi ci troviamo di fronte alle avanguardie, ma il più deve ancora venire.

Considerazioni sul fenomeno descritto

Il sistema economico mondializzato sembra “tenere”, nel senso che le crepe o mobilità interne sino ad ora sono minime. Il sistema è unico e stabile e non sembra in difficoltà!

A questo punto sorgono alcune domande:

– Niente sembra opporsi a questo tipo di economia: il sistema è tranquillo e vincente. Anche se oggettivamente esprime un dominio dell’uomo sull’uomo, è accettato. È possibile apportare delle modifiche?

– C’è ancora spazio, e quale, per l’azione politica o si devono solo accettare le compatibilità?

– Volontariato, terzo settore, possono esprimere un’azione incisiva o si collocano nell’insieme quali isole più o meno felici esprimendo uno spirito crocerossino?

– Ha ancora senso parlare di giustizia? Quale senso?

(Testo non rivisto dall’autore, ricostruito da Roberto Fiorini e Luigi Forigo utilizzando gli appunti presi al momento della relazione e l’articolo del medesimo autore: “Se il giubileo si fa Vangelo…” in Rocca, 15 settembre 1997).

SECONDA PARTE: LETTURA ETICA

Cosa c’è dietro a questa tragica realtà? Perché, se io non capisco che cosa ci sta dietro, non ho nemmeno la più pallida idea di come affrontarla. Il giornale tedesco Die Zeit ha scritto: “Essere contro la globalizzazione è ragionevole quanto protestare contro il cattivo tempo”. Questo è vero, oggi non c’è niente da fare. La globalizzazione è una realtà ormai già in atto. Le grandi strutture su cui si basa la vita sociale sono uniche per la faccia della terra.

Massimizzazione del profitto

Se questa è la realtà, ciò non significa che sia nell’ordine naturale delle cose. La globalizzazione è avvenuta in questo modo perché dietro a tutto questo c’è un’unica logica: ormai tutta la vita economica si basa esclusivamente sul principio della massimizzazione del profitto. Non del profitto e basta, che sarebbe ragionevole (un imprenditore senza profitto è inutile che imprenda!); ma della massimizzazione del profitto, cioè di spingere il profitto al limite del possibile nel libero mercato. Dunque qui massimizzazione e libero mercato sono due realtà che sono tra loro interconnesse: una porta inevitabilmente all’altra. In questa logica tutto quello che riguarda il soddisfacimento dei bisogni degli esseri umani non ha senso, perché lo scopo non è soddisfare i bisogni bensì massimizzare il profitto. Io posso massimizzare il profitto anche non soddisfacendo per niente i bisogni. Anzi! Per esempio: tutti i discorsi sull’ecologia da questo punto di vista risultano senza senso, perché se uno deve massimizzare il profitto, se ne ha bisogno inquina. Non inquina solo se questo, per altri motivi, lo porta a massimizzare il profitto per altre vie. Altrimenti inquina tranquillamente. Del resto le multe che deve pagare sono irrisorie rispetto al profitto.

Altro esempio: chi produce per chi è povero? Nessuno, perché chi è povero paga poco e quindi il profitto è poco, quindi non si produce per i poveri, ma per i ricchi che hanno soldi per comprare…

Gli esempi potrebbero andare avanti all’infinito. Ciò comporta determinate conseguenze. La più evidente è che si viene a creare una situazione come quella descritta nelle tabelle n° 2 e 3: mortalità, analfabetismo ed altri dati di fatto.

Ma ci sono altre conseguenze di questa logica unica ancora più profonde.

La prima è che le nuove tecnologie hanno portato un aumento straordinario di produttività e tutti i profitti in più che si sono avuti non sono stati affatto spesi per la comunità nazionale o umana, ma sono stati investiti su altre nuove tecnologie, per poter così massimizzare il profitto. Quindi la ricchezza serve solo a generare nuova ricchezza: questo è il punto tragico ed antievangelico. La ricchezza diventa un idolo, un desiderabile in sé. C’è una vera ossessione della produttività e del profitto da massimizzare. Alcuni amici che lavorano in una delle più grandi corporations del mondo negli Stati Uniti mi dicevano: qui tutti sono ossessionati dall’idea dei “two digits”, che vuol dire l’incremento del profitto o della produzione almeno di due cifre, cioè al di sopra del 10%.

Oggi il tema della disoccupazione non è solo italiano, è mondiale. Si va verso una sempre maggiore disoccupazione. E questo per tante ragioni, che adesso difficilmente possiamo analizzare, ma il principio è questo: meno occupati ho, più profitto ho. Quindi se riesco ad avere la stessa produzione con un minor numero di occupati, ho più profitto. Negli Stati Uniti, negli ultimi due mesi ci sono state due rilevazioni statistiche che davano un incremento dell’occupazione: questo ha portato ad un crollo delle azioni in borsa! Poiché nell’ottica dell’azionista l’aumento dell’occupazione è un disastro: se ci sono più occupati vanno pagati e quindi globalmente le azioni rendono meno, i dividendi sono minori. Quindi l’aumento dell’occupazione è qualcosa che il capitale non vuole. Noi diciamo: cerchiamo di creare occupazione, ma l’idea di occupare gente non ha interesse poiché interessante è solo il profitto.

Tutte le equazioni dell’economia tradizionale, che ancora oggi molti ritengono valide, sono saltate perché il mondo è completamente diverso. Fino agli anni 50-60 si sapeva che un aumento degli investimenti voleva dire un aumento del numero degli occupati. Era addirittura possibile individuare un rapporto fisso. Oggi questo non è più così. In genere si investe per licenziare o per avere più macchine che facciano da sole quello che prima facevano 20, 30… 100 operai. Quindi “il lavoro al servizio dell’uomo” è una sciocchezza oggi! Il lavoro è solo un fattore della produzione che va ridotto al minimo possibile e va fatto rendere al massimo possibile: questa è la logica.

Vediamo alcune conseguenze. Se pensiamo al fenomeno della disparità tra operai non qualificati e operai qualificati, la forbice dei salari sta crescendo dappertutto in Europa come in America; ma questo nei paesi poveri ha degli esiti tragici. In Brasile, per esempio, c’è un mercato di 30-40 milioni di persone che comprano beni di consumo. Quindi conviene investire in Brasile (vedi Fiat e Volkswagen). Questo crea in una minoranza della popolazione una maggior disponibilità di danaro e induce una mentalità consumistica. I prezzi poi vengono adeguati alle capacità di spesa di questa minoranza, mentre gli altri muoiono di fame. Quindi il Brasile in questo momento è economicamente un investimento buono, sicuro. L’economia brasiliana si dà per buona, però i poveri sono sempre lo stesso numero e sono sempre più poveri.

Questi fenomeni di emarginazione dei poveri avvengono un po’ dappertutto, anche nelle famose “quattro tigri”, cioè i paesi dell’estremo Oriente. Anzi là succede in maniera societaria. Prendiamo l’esempio della “Nike”: subito dopo la guerra il Giappone era povero e là si poteva avere mano d’opera di bassa qualificazione a costi irrisori. Un americano cominciò a produrre scarpe e con pochi soldi pagava gli operai. Ad un certo punto, quando il Giappone cominciò a diventare robusto, i salari salirono e allora la Nike si trasferì in Corea del Sud. Oggi la Corea del Sud è disperata perché il modello consumistico è arrivato anche là e la Nike le scarpe comincia a farle in Indonesia o in Vietnam, dove si trova ancora manodopera a quattro soldi. Intanto in Corea del Sud hanno approvato una legge terribile che permette il licenziamento indiscriminato, senza più alcuna tutela sindacale; c’è un solo sindacato ammesso, gli altri sono tutti illegali. Tutto questo perché, se non si riduce il costo del lavoro, il capitale porta la produzione in Vietnam o in Indonesia.

Oltre all’emarginazione dei poveri all’interno di un paese, c’è anche l’esclusione dal sistema economico mondiale: è il caso dell’Africa Centrale. L’Africa Centrale è la parte più povera che ci sia nel mondo. Là non conviene investire, almeno fino ad ora. Il livello di analfabetismo è tra i più alti del mondo. Non esiste manodopera qualificata, non ci sono infrastrutture. Oltretutto Mobutu, già dieci anni fa, ha deliberatamente rovinato tutte le infrastrutture di comunicazione per impedire che il popolo si potesse coalizzare contro di lui. Di conseguenza non ci sono strade, ferrovie, sistemi di comunicazione telefonica o telematica. È chiaro che lì non conviene investire, tanto è vero che nelle statistiche riportate settimanalmente dall’Economist, l’Africa, tranne il Sudafrica, non compare mai, è inesistente. Per questi paesi ormai c’è solo l’elemosina delle Caritas, delle varie associazioni assistenziali, perché non c’è nessun interesse ad investire.

Non si produce per chi ha pochi soldi o non ne ha del tutto. Nessuno oggi produce farmaci a bassissimo costo per i paesi poveri, perché conviene investire di più in farmaci a costi più alti per chi è disposto a pagarli. Due anni fa il direttore di un ospedale della Nigeria mi diceva: “Io non ho soldi per comperare gli antibiotici in quantità sufficiente per i bisogni dei malati”. Non parlava di medicine rare o misteriose, bensì di normali antibiotici come la tetraciclina. Se non ci sono soldi per comprare le medicine in un ospedale, figuriamoci nei villaggi!

In Brasile il sistema sanitario c’è, nel senso che puoi avere la visita del medico a basso costo, anche se sei molto povero; però le medicine le devi pagare e siccome nessuno dei poveri ha soldi per pagare, non va nemmeno dal medico. Ci sono parrocchie ben organizzate che comprano le medicine; magari c’è un medico, un farmacista, che distribuiscono medicine gratis: ma sono sempre rimedi locali, che valgono per piccoli gruppi.

Non si produce per soddisfare i bisogni reali dell’umanità; si produce solo per massimizzare il profitto. Non bisogna illudersi che i privati abbiano seri interessi come il bene comune. Il privato è un investitore, non è il Cottolengo. Ora, questa tragedia di una vita economica basata esclusivamente sulla massimizzazione del profitto da dove viene? Io credo che venga da tutta una mentalità, da tutta una cultura occidentale dove la teologia ha le sue colpe. E questo sia per la teologia cattolica che per quella protestante specialmente riformata.

Responsabilità della teologia

La teologia morale cattolica, almeno fino ad ora, è fondata solo sul “non rubare”. Dunque quando uno acquista legittimamente la proprietà di qualche cosa, questa è sacra. Essendo la proprietà sacra, il proprietario ha diritto di adoperarla come crede. Questo è il diritto di proprietà, sostenuto oggi da molti cattolici, come ad esempio Michael Novak, ma anche da tutti i buoni cattolicissimi italiani di centro-destra, per i quali il diritto di libertà sulla proprietà è il più importante. Se uno ha ricchezze ha diritto di esprimere se stesso facendo di queste l’uso che crede. Certo, se uno adopera le ricchezze per fare una catena di bordelli farà peccato, non però contro il settimo comandamento, ma solo contro il sesto.

Tuttavia questa sacralità della proprietà non esisteva fino al 1600. È dal 1600 in poi che i manuali di morale hanno eliminato qualsiasi precetto sull’uso delle ricchezze. C’è solo il dovere di fare ogni tanto un po’ di elemosina. Non esiste il dovere di giustizia: e questa è una terribile variante rispetto a San Tomaso D’Acquino. Tomaso infatti non conosce il dovere di carità come elemosina: per lui il dare al povero che ha bisogno è “dovere di giustizia”, poiché quello che uno ha in più appartiene già al povero, come del resto dicevano tutti i Padri della chiesa. Per Tomaso infatti il povero che prende quello di cui ha veramente bisogno, non fa furto, perché prende del suo. Egli dice “Si tamen” (II, II 76 art.7)… se tuttavia il ricco non abbia dato in tempo perché non ha potuto, perché non ha voluto o perché non sapeva e il povero se lo prende… va bene.

Difficile capire tale affermazione oggi. Per Tomaso l’idea di giustizia è fondamentalmente la giustizia in generale, cioè la virtù della giustizia è la virtù della carità applicata alla vita sociale. Non esiste distinzione tra il dovere di pura carità, di elemosina e di giustizia. Il dovere di elemosina subentra quando la giustizia in generale non funziona abbastanza. Quindi la colpa della religione cattolica è stata quella di ignorare totalmente i doveri morali nell’uso delle ricchezze.

Un individuo che non ruba, magari osserva le leggi dello Stato, sia pure in parte, poi trasferisce 10 miliardi di dollari da una parte all’altra e condanna alla morte di fame 10 milioni di persone, secondo questa morale non ha fatto alcun peccato, perché ha agito esercitando i suoi diritti di libertà sulla proprietà. Nessun buon cristiano purtroppo si confessa per aver fatto un investimento che ha affamato della gente…

Da parte protestante le cose sono ancora più gravi. C’è una logica teologica che è diventata la base di una cultura nord americana bianca e che sta oggi diffondendosi in Europa e nel resto del mondo. Il modello era quello di Calvino, ma Calvino non ha nessuna colpa. Calvino sosteneva che il successo terreno poteva essere segno di predestinazione. Per semplificare: “Se sei stato buono, Dio ti dà le cose”. Su questa base è nata una politica di successo che si è diffusa negli Stati Uniti con il protestantesimo. Se non lotti per avere successo vuol dire che sei cattivo.

Mi diceva un amico, che è stato consigliere di due presidenti degli Stati Uniti, che Bush ci credeva davvero, così come Reagan, che se uno è poveraccio e vive negli Slums ed è costretto ad elemosinare la minestra alla mensa dei poveri vuol dire che è stato in qualche modo cattivo. Non ha lavorato abbastanza, non si è impegnato, non ha voluto faticare, non ha osservato le leggi di Dio e allora ecco che non merita nulla. Questo tipo di mentalità punitiva esiste ancora oggi nella politica sociale americana. Per esempio, in diversi stati americani tolgono i sussidi alle madri minorenni e nubili, perché hanno peccato. Si meritano perciò la loro condizione e non possono essere aiutate. Il risultato è che saranno tutte costrette ad abortire visto che non esiste più un sussidio per la maternità!

Scontro di modelli culturali

I miti americani, come quello dell’uomo che da bambino vendeva i giornali e poi diventa presidente degli Stati Uniti, sono tutti basati su questa mentalità del successo individuale. Uno deve far miracoli in mezzo agli altri. L’America bianca e protestante (WASP: White, Anglosasson and Protestant) apprezza chi ha successo e disprezza il povero sostenendo che la condizione sociale dipende dal tuo agire. Uno è povero perché Dio l’ha punito.

Questa mentalità trova in Europa il suo corrispettivo in una dottrina puramente economica rappresentata da J. Stuart Smith. Mi riferisco a quel darwinismo economico per cui si ha il massimo del benessere globale di un popolo, quando ciascuno cerca di massimizzare il proprio vantaggio. Di conseguenza sostenere il povero è sbagliato perché si va contro l’interesse di tutta la comunità: perché aiutare chi produce meno invece di chi produce di più e reca dei vantaggi alla collettività? È questa anche la logica di Berlusconi e compagni. La situazione non si è poi così evoluta. Questa logica, applicata al mondo intero, porta a veri e propri genocidi.

Il liberismo economico diventa purtroppo il modello di convivenza sociale anche in tutti gli altri campi. Va avanti chi ce la fa. Una convivenza, quindi, vista come intrinsecamente conflittuale. Ciascuno cerca di superare gli altri o di farsi largo in mezzo agli altri. Praticamente non è più vero che l’economia è al servizio dell’uomo, ma è vero che l’uomo è al servizio del sistema economico. Si dà da mangiare o si fa morire di fame a seconda di come il sistema economico ha bisogno.

Ancora un altro esempio: alcune grandi case farmaceutiche (dall’Economist di un anno e mezzo fa) hanno ricercatori pagati per cercare. Quando questi scoprono un farmaco migliore rispetto ad uno già esistente e in produzione, la Casa li blocca immediatamente e se non sono diretti dipendenti, taglia loro i fondi, cosicché non possono più andare avanti nella ricerca. Questo perché prima bisogna vendere i farmaci in circolazione, finché tira il mercato, dopodiché si metterà sul mercato quello migliore. Che quest’ultimo curi meglio non ha interesse; l’interesse primo è vendere. Questo può sembrare un esempio clamoroso, invece è la norma. Qualsiasi casa farmaceutica seria lo fa. E siccome i ricercatori hanno bisogno di fondi e i fondi li danno le case farmaceutiche, se i fondi vengono bloccati, non c’è più ricerca.

Noi in realtà accettiamo passivamente una logica di convivenza globale fondata sulla conflittualità e quindi inevitabilmente sulla vittoria del più forte sul più debole, non solo a livello economico, ma a tutti i livelli sociali. Questa ormai è la logica mondiale che sta sempre più presiedendo alla globalizzazione: la globalizzazione avviene su questo fondamento. Questa è la celebrazione del libero mercato! La vittoria più totale. (cfr. ultimo vol. del mio Corso di Teologia Morale, il 3/2, edito da Cittadella).

Quest’idea, tipicamente americana, del diritto di libertà si scontra con la tradizione europea. I diritti dell’uomo in Europa, come del resto, nella Carta delle Nazioni Unite, sono diritti di libertà, ma anche di solidarietà. La Costituzione italiana riconosce il diritto all’assistenza, alla cura medica, al lavoro, all’istruzione, a condizioni di vita umane. In Europa c’è dunque una grande tradizione sociale che emerge dalle costituzioni post belliche. Si pensi poi alla tradizione marxista, a quella socialista, ma anche al pensiero sociale cristiano. La dottrina sociale della Chiesa Cattolica non è un sacramento, però è una realtà con una base solidaristica maturata nell’Europa dopo la prima rivoluzione industriale.

Questa grande tradizione europea dunque si scontra ora con la tradizione culturale americana dei diritti dell’uomo per la quale tali diritti sono solo diritti di libertà. Ogni giorno sulle pagine del New York Times, del Washington Post o dell’ Herald Tribune c’è un attacco all’Europa: “L’Europa ha molti più disoccupati di noi perché non segue il nostro modello in cui si può licenziare liberamente”. Per quanto riguarda poi la sanità, negli USA c’è solo per chi ha una polizza assicurativa. In molti ospedali americani, quasi tutti privati, si fa la diagnosi e poi si decide se ricoverare o meno il paziente solo se la spesa è coperta dal sistema assicurativo.

Tornando allo scontro culturale Europa-America, notiamo che l’Europa ha un potenziale di capitali di lavoro, di cultura, sia scientifica che umanistica, superiore rispetto agli Stati Uniti. Se dunque il parlamento europeo avesse un potere diretto, potrebbe benissimo imporre le proprie condizioni, anche perché i prodotti sono buoni e le piazze finanziarie affidabili. Su questa strada poi anche il Giappone, che ha una tradizione completamente diversa dalla nostra e che tuttavia sulla questione sociale è più strutturata di quella americana, seguirebbe il modello europeo più che quello statunitense.

Sono ipotesi queste, naturalmente. Però il progetto dell’Europa unita è una possibilità difficile, ma non utopistica, che si prospetta sempre più concretamente non solo al mercato, bensì anche a chi gestisce la politica nei vari paesi europei. Quindi ha ragione chi dice: l’Europa non è fatta solo di quattrini; l’Europa è fatta anche di idee, di prospettive, di ideali di convivenza, che sono direttamente contrapposti a quelli nord americani.

Responsabilità dei cristiani

Come cristiani abbiamo un annuncio da portare e una teologia seria della vita economica da elaborare. Infatti con i sussidi e con il volontariato, per quanto apprezzabili, non si cambia il modello. Il nostro impegno è prima di tutto culturale, dal momento che lì c’è la radice della logica della globalizzazione attuale. Il livello culturale deve tradursi poi anche sul piano politico.

Noi cristiani esistiamo come sale della terra, luce del mondo. Nella Scrittura non c’è solo scritto di non rubare; ci sono mille altre indicazioni sul nostro rapporto economico con i beni terreni.

Il problema morale vero è il significato che i beni terreni acquistano nel progetto di vita. Quale teologo moralista però si è accorto della parabola del povero Lazzaro e del ricco Epulone? O chi ha colto le indicazioni contro l’avidità presenti nei cataloghi dei vizi di Paolo? Quale teologo moralista si è accorto che il giudizio finale è basato su quello che tu hai fatto di bene agli altri? Il Regno, come vero traguardo finale in cui Cristo consegnerà al Padre la creazione pacificata al suo interno: questa è la speranza fondamentale; questa è la missione della chiesa e non solo mandare le singole anime in paradiso.

Allora i beni terreni hanno senso solo se sono interpretati come strumenti di attuazione del Regno. Dobbiamo ammettere che è mancato l’annuncio cristiano in materia economica e ne stiamo pagando il prezzo.

Tocca a noi portare questo annuncio, ricordandoci che in questo non siamo soli perché lo Spirito di Dio soffia nel cuore dì tutti. Per questo Giovanni XXIII nella “Pacem in Terris” si rivolge agli uomini di buona volontà. Questo annuncio poi va fatto a tutti i livelli: catechesi, predicazione, documenti magisteriali. È necessario un impegno di vita, di testimonianza, ma soprattutto un impegno culturale teso a salvaguardare la convivenza umana sulla faccia della terra. Impegno culturale che diventa poi impegno politico.

Tale convivenza comporta la necessità di sciogliere alcuni nodi complessi legati alla qualità della vita collettiva. Tuttavia dobbiamo tener presente che l’umanità ha acquisito consapevolezza di tali problemi solo recentemente, negli ultimi vent’anni. Il problema della globalizzazione del sistema economico e finanziario è sorto con la possibilità della trasmissione immediata, in tempo reale, di dati e di capitali su tutta la faccia della terra. Il problema ecologico non è anteriore agli anni ‘70. Il primo studio serio sull’argomento è del 1972. Anche il primo studio sistematico sulla fame del mondo è solo del 1980, il famoso rapporto nord-sud della Commissione Brandt.

Tutti questi problemi sono dunque recenti. Non c’è una tradizione, non c’è un precedente nella storia dell’umanità. Occorrerà del tempo per trovare il modo di affrontarli. Occorrerà fare i conti con chi ha il potere di decidere… ma nel frattempo una riflessione sistematica, seria si può incominciare a fare, si deve fare, coinvolgendo le voci più diverse.

(Testo non rivisto dall’autore, tratto dalla registrazione, a cura di Angelo Reginato)