In questa esposizione cercherò di confrontare, con riferimento sostanzialmente all’Italia, il mercato del lavoro prima del 2007 (evoluzione, caratteristiche) e dopo il 2007. Analizzeremo dunque l’impatto della recessione tenendo presenti le tendenze antecedenti in essere. L’obiettivo è cercare di contestualizzare al meglio l’inversione che stiamo osservando nella dinamica di tanti indicatori. sperimentando. Nel corso dell’analisi, oltre a documentare le trasformazioni in corso, mi soffermerò su alcuni spunti interpretativi circa le cause e le conseguenze di quanto è accaduto e di quanto sta accadendo.

1. Le dinamiche del mercato del lavoro italiano nella fase ante crisi (1995-2008)

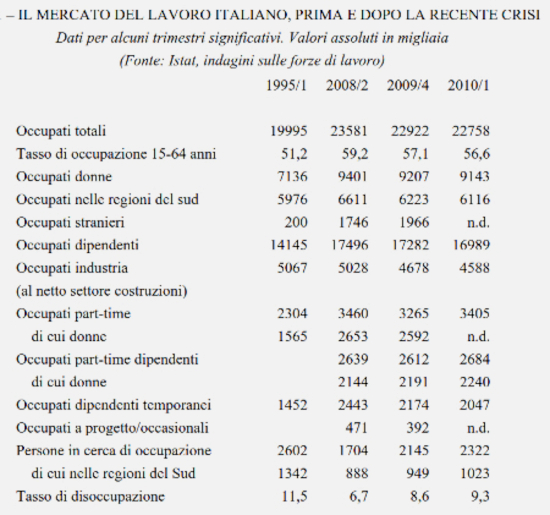

Comincio dalla metà degli anni ’90: da allora e fino alla deflagrazione della crisi che stiamo attraversando, i cambiamenti nel mercato del lavoro seguono macro-tendenze abbastanza ben riconoscibili e definite. Il ’93-‘94 rappresenta, come noto, un punto di minimo per l’occupazione in Italia. Erano gli anni dell’uscita dallo SME, della crisi gravissima della finanza pubblica, della fine della Prima Repubblica con la vicenda di “Mani Pulite” e relative ripercussioni sull’assetto delle forze politiche. Da quella crisi si è usciti con una fortissima svalutazione che ha aiutato particolarmente le esportazioni (e i settori e i territori a ciò meglio predisposti), che sono state il volano della ripresa dell’attività produttiva in un contesto internazionale favorevole, grazie in particolare al boom statunitense degli anni di Clinton. Nel ’95 si avvia anche in Italia una dinamica che vede l’occupazione complessiva crescere continuamente, in misura più o meno consistente, fino al 2007. Nel ’95 gli occupati sono appena sotto i 20 milioni; nel punto di massimo, raggiunto nel secondo trimestre 2008, gli occupati risultano cresciuti di tre milioni e mezzo: abbiamo attraversato dunque una lunga fase di fortissima e diffusa crescita dell’occupazione (di cui peraltro, anche per le ragioni che vedremo, non c’era un’esatta percezione). Con l’aumento degli occupati maggiore di quello della popolazione di riferimento (15-64 anni), sale anche il tasso di occupazione, che arriva a sfiorare il 60% (59,2% nel secondo trimestre 2008), rimanendo comunque lontano dall’obiettivo europeo del 70%.

Ma chi sono questi tre milioni e mezzo di occupati in più?

Possiamo schematizzare il risultato finale dei tanti flussi la cui somma algebrica confluisce in questo dato finale, individuando sostanzialmente due gruppi il cui allargamento è stato fondamentale:

a. il primo gruppo è formato dagli occupati stranieri, immigrati: da qualche centinaio di migliaia di unità sono arrivati ad essere circa due milioni

Questa cifra è sostanzialmente al netto di quanti prestano lavorano irregolare. Nelle stime di contabilità nazionale l’Istat include una stima di 377.000 stranieri irregolari non residenti (erano 721.000 nel 2001, alla vigilia della grande sanatoria collegata al varo della legge Bossi-Fini); non è disponibile una stima dell’incidenza degli stranieri sul lavoro irregolare dei residenti. Sempre con riferimento al 2009 l’Istat stima che le unità di lavoro riconducibili ai residenti siano circa 2,6 milioni (incluse le posizioni irregolari di doppio lavoro).

b. il secondo gruppo è costituito da donne italiane occupate a part time, in particolare nei vari settori dei servizi.

Dove è cresciuta l’occupazione. L’occupazione è cresciuta soprattutto al centro-nord (+2,3 milioni), ma anche al sud, dove è passata da 6 milioni a sei milioni e seicentomila: è comunque una crescita proporzionalmente inferiore a quella osservata al Nord. Nel ‘95 l’incidenza dell’occupazione al Sud sul totale in Italia è pari al 30%, nel 2008 è pari al 28%: ciò significa che il sud non tiene il passo, anzi che le distanze aumentano.

La dinamica settoriale. Gli occupati nell’industria erano (al netto del settore delle costruzioni) grosso modo 5 milioni nel 1995, risultano ancora 5 milioni nel 2008. Nell’arco di quasi 15 anni non sono aumentati e quindi hanno visto ridursi, in un contesto di crescita complessiva dell’occupazione, il loro peso relativo, passando dal 25% al 21%. Non sono aumentati ma nemmeno diminuiti. Nonostante quello indagato sia stato il decennio successivo alla caduta del muro di Berlino e alla delocalizzazione verso l’Est Europa, gli occupati italiani nel complesso dei settori manifatturieri non sono diminuiti, almeno fino al 2008. Certo, all’interno di questo aggregato ci sono state modificazioni notevoli per settore: cresce la filiera meccanica, della produzione di beni di investimento, si riduce l’industria cosiddetta “leggera”, per il consumo finale; si riducono le posizioni operaie mentre crescono le posizioni tecniche e impiegatizie.

Le posizioni professionali. Tutta la crescita è attribuibile alle posizioni di lavoro dipendente. Ciò non è in sintonia con quanto a volte si sostiene semplicisticamente, che cioè il futuro sia del lavoro autonomo. I 3,5 milioni di occupati in più sono lavoratori dipendenti, mentre gli indipendenti, che in Italia hanno avuto e conservano un’incidenza maggiore di quella osservata in tutti gli altri sistemi capitalistici comparabili, sono rimasti tra il 1995 e il 2008 nel loro complesso abbastanza stabili, attorno ai 6 milioni (con però significative modificazioni al loro interno).

Il lavoro dipendente temporaneo e la precarietà. Ma quali tipologie di lavoro dipendente sono aumentate? E’ evidente che questa domanda richiama tutto il tema della precarietà, vale a dire il complesso del problema della temporaneità dei rapporti di lavoro.

Come per altri problemi sociali, è un tema in cui si intrecciano aspetti oggettivi e percezioni soggettive. Alcune ricerche hanno riportato che anche tra i lavoratori del pubblico impiego con contratti a tempo indeterminato una quota non insignificante si autodefinisce “precario” perché teme di perdere il posto di lavoro o di doversi in qualche modo adattare a cambiamenti di ufficio o di sede. E’ evidente che si tratta di percezioni di precarietà molto connotate anche individualmente. Esiste anche il caso opposto: diversi giovani apprendisti, agli intervistatori Istat non si dichiarano ‘temporanei’ ma si autodefiniscono operai a tempo indeterminato. In tal caso fa premio, sulla percezione della propria collocazione, l’attesa – data per assolutamente fondata (e spesso effettivamente tale) – di una trasformazione del rapporto di apprendistato in un tempo indeterminato.

Occorre riconoscere che la natura formale del rapporto di lavoro non è “garanzia” di stabilità né certificazione di precarietà. Pensiamo ad esempio ai lavoratori a tempo indeterminato delle piccolissime imprese: in che senso possono sentirsi “protetti” e sicuri nel lungo periodo se la sopravvivenza dell’impresa dove operano è legata strettamente a qualsiasi vicissitudine del titolare? E, d’altro canto, gli alti professionisti e dirigenti spesso assunti a tempo determinato, ben difficilmente possono essere classificati tra i “precari”, a meno che la loro professionalità, per quanto pagata, non sia altro che un “bluff” che teme di essere scoperto.

Pur tenendo conto di tutte queste avvertenze, si possono correttamente utilizzare le statistiche sui lavoratori a tempo determinato quanto meno come prima “proxy” delle dimensioni della precarietà, almeno di quella ascrivibile al lavoro dipendente.

Nel periodo 1995-2008 i lavoratori dipendenti a tempo determinato sono passati in Italia da 1,5 milioni a 2,5 milioni, vale a dire sono cresciuti dal 10% al 14% del totale dell’occupazione dipendente. Si tratta di una crescita assai rilevante, che colloca l’Italia nei dintorni delle medie europee.

Salari. Il periodo analizzato è stato caratterizzato da una crescita modestissima del salario medio e da un incremento della variabilità tra i salari dovuta all’incremento di una vasta gamma di posizioni a part time e a tempo determinato. La varianza interna dei salari è cresciuta – più su base annua che su base oraria – anche se il salario medio è rimasto in linea con le dinamiche dell’inflazione. Il miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie non ha dunque potuto beneficiare di incrementi salariali: marginalmente è stato determinato piuttosto dall’incremento del tasso di occupazione (anche se dobbiamo ricordare che questo è stato conseguenza, in buona parte, dell’arrivo delle nuove famiglie di immigrati). Più occupazione, dunque, e miglioramento modesto della condizione delle famiglie. Anche perché mentre cambia il mercato del lavoro cambiano anche le famiglie, sempre più articolate (o disarticolate): essendo diminuita la loro dimensione media è chiaro che l’incremento del tasso di occupazione non si traduce direttamente in un incremento dei redditi familiari; esso piuttosto accompagna il mutamento sociale e le preferenze emergenti negli stili di vita.

Lavoro regolare e irregolare. La dinamica delle forme di lavoro regolari e irregolari è stata molto condizionata negli ultimi vent’anni dalla regolazione delle modalità di ingresso nel nostro paese e nel nostro mercato del lavoro degli stranieri. Nel giro di 20 anni siamo passati dai circa 350mila stranieri censiti nel 1991 agli oltre 4 milioni attuali. E’ una storia molto curiosa quella relativa a come si è potuto determinare tale incremento – tra i maggiori mai sperimentati in un paese occidentale – in un contesto legislativo sulla carta sempre poco favorevole, se non dichiaratamente avverso. E’ una storia di distonia non riconosciuta tra i proclami e le dichiarazioni da un lato e la concretezza delle vicende umane e delle modalità di incontro tra i bisogni dei migranti e delle popolazioni dei paesi di destinazione.

Sindacalizzazione. Se è aumentata l’occupazione anche la sindacalizzazione avrebbe dovuto aumentare, almeno come numero complessivo di occupati iscritti, per mantenere quanto meno costante la quota degli iscritti. Invece sostanzialmente il numero dei sindacalizzati è rimasto invariato tra gli occupati, il che significa che è diminuito in valore relativo.

La disoccupazione. Mentre il punto di minimo dell’occupazione è stato registrato nel 1995, per quanto riguarda la disoccupazione il punto di massimo è stato raggiunto successivamente, nel 1998, quando essa ha toccato il livello di 2,7 milioni (di cui 1,5 al Sud). Successivamente la disoccupazione è calata, pressoché continuativamente, per un decennio, fino al terzo trimestre del 2007, quando ha toccato il punto di minimo (1,4 ml.), con un tasso di disoccupazione sceso da 11,6% (1998, secondo trimestre) a 5,6% (2007, terzo trimestre).

2. Alcune note sulle macro-determinanti delle dinamiche esposte

Questi, riepilogati molto velocemente, sono i tratti essenziali della dinamica del mercato del lavoro italiano prima della crisi.

Acquisiti i numeri più salienti circa lo stato delle cose, per approfondire le cause e le conseguenze delle trasformazioni che essi indicano e documentano, dobbiamo chiederci: quali sono i fattori che hanno spinto al cambiamento? perché c’è stata questa crescita dell’occupazione e con le caratteristiche descritte?

Possiamo identificare i fattori del cambiamento in cinque macro-determinanti.

Primo fattore da considerare, e per tanti aspetti il più importante, è senz’altro quello demografico. Il cambiamento nella composizione della popolazione ha reso possibile l’arrivo degli stranieri, che riempiono pertanto una sorta di “buco demografico”, relativo alle classi in età da lavoro, esito della transizione demografica sperimentata nei decenni precedenti. Possiamo esemplificare ricorrendo al caso veneto, che meglio conosco (ma con gli opportuni aggiustamenti nelle grandezze in gioco, la medesima dinamica è riconoscibile praticamente per tutte le regioni del Centro-Nord e, sfalsata in termini temporali, risulta essere la traiettoria seguita anche dal Sud). In Veneto nei primi anni ’60 nascevano ogni anno circa 80 mila bambini. A seguito di una velocissima “transizione demografica”, questo numero nell’arco di un ventennio scarso si è dimezzato e dagli anni ’80 nascono ogni anno circa 40 mila bambini. Cosa vuol dire tutto questo per il mercato del lavoro? Vuol dire che le coorti assai numerose degli anni ’50-’60 costituiscono la spiegazione all’origine della forte disoccupazione giovanile negli anni ’80 (quando la crescita dei posti di lavoro assicurati dall’evolversi della domanda risultava inferiore alla dinamica di crescita dell’offerta). Per rispondere alla disoccupazione giovanile è nata la “legge Anselmi” (legge 285/1977) e, successivamente, sono stati varati i “contratti di formazione lavoro”. Fin dall’inizio del nuovo millennio la dimensione delle coorti che si presentano sul mercato del lavoro è drasticamente inferiore a quanto accaduto nei decenni precedenti. Ciò cambia molte cose. Dispiega delle opportunità ma anche dei problemi. Ad esempio spiega il declino relativo del peso (anche elettorale) della questione giovanile. E’ nato, ormai da qualche tempo, il Partito dei pensionati, ma nessuno ha pensato di proporre o organizzare un “partito dei giovani”. I giovani sono pochi, e dunque oggi pesano relativamente poco, ma d’altro canto potranno beneficiare – con valori pro capite consistenti – delle ricchezze accumulate dalle generazioni precedenti.

Oggi parliamo di una società caratterizzata da un forte invecchiamento della popolazione: dal punto di vista statistico diciamo una cosa ovvia e risaputa, ma di cui rimane difficile essere capaci di trarre tutte le conseguenze, sul piano della psicologia sociale, degli “umori collettivi” e più in generale della cultura, delle aspettative diffuse, del ricambio di idee e di esperienze. Non siamo abituati, non è mai successo nella storia, se non, e parzialmente, a seguito di guerre con il loro carico selettivo di falcidie di maschi giovani.

Secondo fattore di cambiamento: la geopolitica. Due eventi risultano rilevanti ed incidenti: la caduta del muro di Berlino e l’apertura della Cina comunista al commercio internazionale. Questi due fatti hanno profondamente modificato la divisione internazionale del lavoro. Essa non è affare deciso a tavolino, è esito rilevante di processi storici complessi, di interazioni tra assetto dei mercati e rapporti tra Stati nazionali. In precedenza, diciamo fino alla fine degli anni ottanta, la divisione internazionale del lavoro e il ruolo in essa dell’Italia si erano abbastanza chiaramente delineati: l’Italia svolgeva un ruolo rilevante di subfornitore della piattaforma tedesca di produzioni meccaniche nonché di produttore di beni per la persona e la casa, con forte dose di innovazioni nel design e nelle componenti estetiche. Ora tutto è in discussione: i nuovi partecipanti al mercato mondiale rappresentano importanti e potenzialmente grandi mercati di sbocco ma allo stesso tempo, oltre che comprare, intendono e possono vendere, mostrando di essere competitivi su molti prodotti soprattutto di bassa gamma o molto standardizzati, dove il costo inferiore della manodopera consente vantaggi di prezzo e basse sono le barriere all’entrata (per capitali richiesti e soprattutto con competenze detenute). La divisione del mondo che abbiamo ereditato dalla guerra fredda (Primo, Secondo, Terzo Mondo) risulta archiviata: e le diverse velocità dei processi di integrazione (o quantomeno di interazione economica) rispetto a quelli di costruzione di condivise e adeguate istituzioni politico-economiche internazionali.

Terzo fattore: le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Intorno alla metà degli anni ’90 Internet diventa una parola familiare, esce dai gruppi ristretti più acculturati tecnologicamente. Internet dà nuovo slancio alla rivoluzione informatica, al trattamento e alla diffusione delle informazioni. Ne vengono intaccati e modificati numerosi processi produttivi, nascono nuovi prodotti, si modificano i modelli di consumo.

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione si concretizzano anche in nuovi prodotti di consumo di massa, ma soprattutto modificano su larga scala i processi produttivi. Si può dire che quasi non c’è attività umana che non ne venga in qualche modo interessata. Dunque si fanno le cose diversamente da come si facevano prima. Anche grazie alla spinta delle nuove tecnologie si rafforza, all’ordine del giorno, il superamento del fordismo, vale a dire di quel “sistema produttivo”in cui produzione di massa (in grandi stabilimenti) – operaio/massa – consumi di massa (standardizzati) si tenevano insieme, risultando rafforzati da istituzioni (Stato del benessere, sindacati e corpi intermedi) che alla fine riuscivano ad assicurare – seppur con una contrattazione continua, faticosa e a volte estremamente conflittuale – processi distributivi congruenti con gli incrementi di produttività del sistema. Per capire cosa è stato il fordismo, basta riandare al percorso di modificazione delle nostre case nel decennio a cavallo degli anni ’60: moltissime famiglie sono riuscite ad acquistare (in ordine) il frigorifero, la lavatrice, il televisore e poi (un po’ meno) la lavastoviglie. Non c’è stato bisogno di alcun ordine dall’alto. Eppure in tal modo si è generata una forte crescita industriale, si è assorbita la manodopera eccedente in agricoltura, si è rafforzato il sindacato. Tutto ciò fatto il suo tempo e le nuove tecnologie stanno dando un grosso contributo alla de-standardizzazione della produzione, dei consumi e quindi del lavoro. Al di fuori del telefonino non c’è stato alcun consumo di massa in grado di rialimentare il fordismo con lo stesso successo dei prodotti per la casa e per la mobilità (auto) che si sono imposti negli anni ’50.

Quarto fattore di cambiamento: il cambiamento di valori e aspettative riguardo al lavoro.

Tra le nuove generazioni è prevalsa nettamente la percezione che si può sfuggire al lavoro faticoso, al destino operaio. Vi è dunque abbondante offerta di manodopera nel settore del terziario, del lavoro impiegatizio. Soprattutto nelle are del Nord prossime alla piena occupazione, è cambiato il modo con cui si concepiscono le carriere professionali. Anche a livello individuale, il lavoratore ha potuto sperimentare uno spazio di scelta del lavoro e della professione sconosciuto alle generazioni precedenti.

Da ultimo tra i fattori di cambiamento (anche se spesso iperenfatizzato, e da non pochi collocato, immeritatamente, al primo posto tra le cause dei cambiamenti) va citato quello intervenuto nella regolazione degli assetti contrattuali. Il riferimento più ovvio è alla legge Treu (1997) e alla legge Biagi (2003). Questi interventi normativi hanno indubbiamente avuto degli impatti (in particolare la Treu, che ha consentito anche in Italia il lavoro interinale) ma essi devono essere inquadrati nel più ampio contesto delle modificazioni che abbiamo cercato almeno di elencare. E’ un evidente errore ritenere che la flessibilità o la precarietà (termini peraltro che non sono sinonimi) siano state “create” da qualche dispositivo normativo (in particolare dalla legge Biagi). La storia è più complessa e le caratteristiche e l’evoluzione del sistema produttivo hanno un ruolo centrale. Le regole spesso seguono in ritardo le trasformazioni. Quasi mai le anticipano, nel migliore dei casi le pilotano: e qualche volta riescono perfino ad incanalare le trasformazioni in modo da massimizzarne gli aspetti positivi e minimizzarne quelli negativi.

Un giudizio di sintesi

Come giudicare l’evoluzione del mercato del lavoro italiano nei tre lustri esaminati?

Prendendola dal lato positivo, possiamo riconoscere che il mercato del lavoro italiano si è abbastanza “normalizzato”, assegnando a questa parola il senso di assomigliare di più ai mercati del lavoro europei: ci sono più donne che lavorano e c’è più part-time; c’è una leggera riduzione della quota di lavoratori indipendenti (segnale della nostra arretratezza organizzativa, anche se per qualcuno era piuttosto il segnale del nostro anarchismo o della nostra creatività); è meno centrale la figura del maschio adulto che porta a casa il salario per la famiglia (il breadwinner della letteratura); gli immigrati hanno un peso ormai assai importante, la quota di lavoratori dipendenti temporanei è allineata alla media europea. L’avvicinamento agli standard europei è ancora incompiuto per quanto riguarda l’organizzazione delle tutele, in modo particolare nei passaggi da un lavoro all’altro (la famosa flexicurity, vale a dire la combinazione di politiche di sostegno al reddito con politiche attive di formazione-riqualificazione): come è noto la riforma degli ammortizzatori sociali spesso messa all’ordine del giorno non è mai stata (finora) realizzata e le politiche attive sono assai variegate territorialmente e poco “garantite” come diritto esigibile dal lavoratore (il quale peraltro non sempre ritiene di doversene servire).

D’altro canto vi è un’interpretazione nettamente pessimista, che ruota attorno al tema del “declino italiano”. Essa sostiene che sì, è vero, abbiamo aumentato l’occupazione, generato posti di lavoro (in buona parte però per gli immigrati), ma la produttività non cresce e il nostro tessuto produttivo è sempre più debole, non si vedono all’orizzonte nuovi innovativi cluster (raggruppamenti) di imprese, siamo stati in grado di difenderci nei medesimi settori in cui siamo presenti da sempre, la svalutazione del ’93 ci ha salvato ma ci ha anche rafforzato in un modello produttivo fragile. Cosicché i posti di lavoro ci sono, ma i nostri giovani sono sempre più scolarizzati e laureati e non trovano sbocchi adeguati, devono accettare di adattarsi ad un sistema produttivo che utilizza ancora massicciamente manodopera poco qualificata. La mancata crescita dei salari è l’indicatore principe di questa fragilità (secondo alcuni la questione salariale è figlia della moderazione salariale che è stata necessaria per uscire dalla crisi del ’92-’93, poi peraltro protratta ingiustamente dal sindacato anche a congiuntura mutata) e l’aumento dei posti di lavoro è servito in qualche modo a nascondere l’incapacità a crescere mediante miglioramenti della produttività. Per di più si può aggiungere che mentre al reddito medio, delle famiglie o dei lavoratori, è stato almeno conservato il potere d’acquisto, la distribuzione dei redditi effettivi ha conosciuto un incremento di varianza tale per cui la distanza tra i redditi più alti e quelli più bassi si è incrementata, rafforzando quelle tendenze alla polarizzazione che sembrano implicite negli assetti post-fordisti che tendono a massimizzare le differenze individuali nelle capacità.

3. La crisi del 2008 e i suoi effetti sul mercato del lavoro

Siamo troppo interconnessi, legati al resto del mondo per non essere stati intaccati profondamente dalla crisi innescata nel 2007 e decollata nel 2008 a Wall Street. Essa è arrivata assai velocemente anche all’economia delle nostre piccole imprese, dei nostri distretti industriali, attraverso tre cinghie di trasmissione. La prima è stata la riduzione della domanda globale e quindi degli sbocchi per le nostre esportazioni. La seconda cinghia operativa è arrivata attraverso le difficoltà di accesso al credito e il mutamento delle aspettative degli imprenditori: ciò ha comportato un forte calo negli investimenti e quindi nella domanda di beni intermedi. Infine anche le imprese che producono per il mercato finale hanno dovuto fare i conti con la caduta dei consumi.

Meno export, meno investimenti, meno consumi, vuol dire alla fine meno occupazione.

La storia che prima abbiamo raccontato, con le sue luci e le sue ombre, si è bruscamente interrotta. Dal punto massimo a cui eravamo arrivati (ricordiamo: 23 milioni e 600 mila occupati nel 2° trimestre del 2008) siamo oggi ad un livello fortemente diminuito (circa – 800.000 occupati). E’ diminuito dunque – di quasi tre punti – il tasso di occupazione. Aggiungiamo ancora che l’uso intenso della cassa integrazione guadagni (che interessa centinaia di migliaia di lavoratori) nasconde molti posti di lavoro ormai bruciati o in procinto di essere tali. In questo contesto è crollato il numero di lavoratori che fanno gli straordinari: siamo passati da un 1,8 ml. nel 2008 a 1 ml. nel 2009 (in molte realtà produttive nella fase pre-crisi lo straordinario era una pratica che serviva normalmente all’incremento del salario). I ridimensionamenti occupazionali sono concentrati nel settore dell’industria e delle costruzioni ed hanno riguardato in modo particolare la manodopera maschile e quella straniera. Per la prima volta i lavoratori immigrati, alcuni con profondo stupore, si sono ritrovati senza lavoro, mentre negli anni precedenti, grazie alla loro disponibilità, erano sempre certi di ricollocarsi in qualche modo. Adesso registrano che non basta nemmeno la più totale disponibilità. La crisi ha colpito, nella prima fase, in modo particolare i lavoratori a tempo determinato: si è ridotta la precarietà trasformandola in disoccupazione. Le imprese non hanno rinnovato i contratti in scadenza, hanno ridotto drasticamente il ricorso al lavoro somministrato, non hanno sostituito i lavoratori dimissionari o pensionandi. E di conseguenza si sono ristretti gli spazi per i giovani.

Queste caratterizzazioni sono state nette nella primissima fase (inverno 2008-2009). Ora si osserva che con il diminuire dell’intensità della crisi, diminuisce anche la sua concentrazione (settoriale, territoriale, per tipologia di contratto etc.): il ridimensionamento ora coinvolge anche il terziario – e quindi l’occupazione femminile – mentre sul fronte dei contratti temporanei si vede una modesta ripresa, interpretabile come la ricostituzione delle quote antecedenti di lavoro temporaneo e di lavoro a tempo indeterminato (15% e 85%) ad un livello occupazionale complessivo però inferiore a quello pre-crisi.

In questo scenario è cresciuta fortemente la disoccupazione. Ci aveva messo dieci anni a calare, ora in un anno e mezzo è ritornata a 2,3 milioni.

La cassa integrazione ha molto rallentato i licenziamenti. Rallentati significa soprattutto dilazionati nel tempo, e questo è importante per la gestibilità del mercato del lavoro, ma non riduce l’impatto finale profondo della crisi in essere.

Questa è la situazione nel mercato del lavoro che registriamo in questi primi mesi del 2010. E non c’è segnale di inversione. Gli stessi recuperi annunciati, anche se con discontinuità, nelle previsioni sul pil di quest’anno e nei dati della produzione industriale, risultano segnati da pesanti incertezze. Gestire questa caduta occupazionale è problema e sfida assai complessa.

Abbiamo di fronte due tipi di problemi, che possiamo collocare a scala macro e micro.

A scala macro. Dovremmo riprendere, se siamo capaci come collettività, un nostro percorso di sviluppo sapendo che non possiamo difendere un assetto produttivo identico a quello pre-2007. Non si fa concorrenza alla Cina con il protezionismo. Occorre piuttosto mobilitare energie, intelligenze ed anche capitali (ma quest’ultimo è forse l’aspetto meno critico). La posizione più disperata è quella di chi sostiene (e speriamo che abbia torto) che la mediocrità del nostro imprenditore medio è tale per cui c’è poco da attendersi: ciò che sapevamo ed eravamo in grado di fare l’abbiamo già fatto e non abbiamo intelligenza ulteriore da sviluppare. Certo, se concludessimo la nostra analisi riscontrando che non c’è capacità e voglia di iniziativa e che la maggior parte degli imprenditori attende ormai di sedersi, di ripiegare sull’utilizzo finanziario dei profitti passati, allora le questioni si complicano e si allontana la possibilità di individuare una via di uscita.

Il tema della crescita implica certamente la mobilitazione di energie collettive, implica una vasta serie di iniziative, del governo (per la predisposizione delle infrastrutture e degli incentivi adeguati) ma non solo. Il governo è senz’altro un attore importante, ma non è assolutamente l’unico sulla scena e ha un controllo assai parziale sulle leve dello sviluppo.

Su specifiche questioni, che interagiscono poi con la ripresa dell’economia, il governo ha invece maggiori possibilità di incidenza. Un tema che la crisi impone di affrontare è quello relativo all’assicurazione sociale contro il rischio della perdita del lavoro e del reddito. E’ chiaro che la disoccupazione colpisce in maniera disomogenea e selettiva: c’è chi ha sentito parlare di questa crisi solo al telegiornale (dipendenti pubblici); c’è chi – grazie al proprio reddito fisso – con la crisi ci ha guadagnato perché essa ha determinato un abbassamento di alcuni prezzi. Altri invece hanno perso il posto di lavoro e il reddito, in alcuni casi con “paracaduti” gracilissimi.

Sostanzialmente la scelta principale fatta in questo anno e mezzo da governo e parti sociali è stata: cerchiamo di bloccare i rapporti di lavoro esistenti, evitiamo i licenziamenti concedendo facilmente a tutte le imprese – incluse quelle che non ne avevano diritto – la cassa integrazione. Un’operazione impensabile prima della crisi. L’idea di fondo è stata dunque: congeliamo il più possibile e poi si vedrà. Ciò ha funzionato nel breve termine ma ha procrastinato decisioni che implicano una maggiore assunzione di responsabilità. Sarà difficile che nel 2011-2012 tutto continui alla medesima stregua. E’ chiaro che occorre por mano al sistema di tutela, con un’indennità di disoccupazione, politiche attive e passive pensate e organizzate per i disoccupati (inclusi quelli di lunga durata) e per coloro che hanno perso il posto di lavoro a termine, più incisive di quelle di cui disponiamo. Infatti non basterà l’ottimismo affinché tutto ritorni come prima.

A scala micro. L’ultima domanda è quella relativa alle possibilità individuali di azione. Qual è la relazione tra la moralità individuale e la moralità collettiva che si esprime attraverso l’operato delle istituzioni? E’ di un grande europeista, Monnet, l’affermazione che “Nulla esiste senza le persone, nulla dura senza le istituzioni.” Trovo questa affermazione profondamente vera e importante. Dobbiamo costruire buone istituzioni, e questa è un’attività complicata non meno di quella di costruire una buona moralità individuale, buoni uomini. Le buone istituzioni, se riusciamo a costruirle, hanno effetti positivi nel lungo periodo, perfino in assenza o in difetto di una soddisfacente moralità personale di chi le rappresenta. La costruzione di buone istituzioni (pensiamo al Welfare, alla fiscalità) è tema fondamentale. Nello stesso tempo non possiamo affidarci interamente alle istituzioni, non possiamo esonerarci individualmente da ogni sforzo di ricerca e da ogni obbligo di solidarietà.

Concludo con una frase di Pelagio citata da Sant’Agostino “non progredi regredi est”. Non vale solo per la vita spirituale: anche per le vicende collettive si può dire la medesima cosa. La nostra fantasia è spesso impegnata nel sognare l’utopia di uno stato stazionario, dove bisogni e risorse si rinnovano e si rigenerano senza alterazioni e senza squilibri, dove non servono incrementi di alcun tipo e dove dunque non vi può essere destabilizzazione. La realtà è diversa: gli incrementi servono (e di più al mondo non occidentale) e perciò non si arrestano, la destabilizzazione è pertanto all’ordine del giorno, le politiche sono obbligate a seguire il dinamismo della storia e a raccoglierne la sfida.

Bruno Anastasia

responsabile dell’Osservatorio sul mercato del lavoro della Regione Veneto

Nota bibliografica

Alla documentazione di base sull’evoluzione del mercato del lavoro italiano provvedono, accanto alla continua produzione statistica dell’Istat, i rapporti istituzionali annuali (aspetto particolarmente positivo di questi Rapporti è che essi sono tutti disponibili gratuitamente nei relativi siti istituzionali):

Cnel (2010), Rapporto sul mercato del lavoro 2009-2010, Roma, luglio;

Inps (2010), Relazione annuale 2009, Roma, aprile.

Istat (2010), Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2009, Roma;

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (2008), Rapporto di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro, settembre, Roma;

Ministero dell’Economia e delle Finanze (2010), Relazione generale sulla situazione economica del Paese. 2009, Roma.

Sulle trasformazioni generali del mercato del lavoro cfr.

Accornero A. (2000), Era il secolo del lavoro, il Mulino, Bologna;

Contini B., Trivellato U. (a cura di) (2005), Eppur si muove, Il Mulino, Bologna.

Dell’Aringa C., Lucifora C. (a cura di) (2009), Il mercato del lavoro in Italia. Analisi e politiche, Carocci, Roma;

Sestito P., Il mercato del lavoro in Italia. Com’è, come sta cambiando, Laterza, Bari-Roma.

Sull’impatto della crisi recente, sulle riforme e sul welfare cfr.

Anastasia B., Mancini M., Trivellato U. (2009), “Il sostegno al reddito dei disoccupati: note sullo stato dell’arte. Tra riformismo strisciante, inerzie dell’impianto categoriale e incerti orizzonti di flexicurity”, I Tartufi, 32, febbraio, www.venetolavoro.it;

Berton F., Richiardi M., Sacchi S. (2009), Flex-insecurity. Perché in Italia la flessibilità diventa precarietà, il Mulino, Bologna.

Boeri T. (2009), La crisi non è uguale per tutti, Rizzoli, Milano;

Brandolini A. (2008), “Il ‘welfare state’ italiano a dieci anni dalla Commissione Onofri: interpretazioni e prospettive”, in Guerzoni L. (a cura di), La riforma del welfare. Dieci anni dopo la Commissione Onofri, Bologna, Il Mulino.

Cingano F., Torrini R., Viviano E. (2010), Il mercato del lavoro italiano durante la crisi, Banca d’Italia, Occasional papers, n. 67, giugno.

Dell’Aringa C., Treu T. (a cura di) (2009), Le riforme che mancano, il Mulino, Bologna.

Pirrone S. (a cura di), Flessibilità e sicurezze, il Mulino, Bologna, 2008.

Pizzuti F. R. (a cura di) (2010), Rapporto sullo stato sociale 2010, Academia Universa Press, Roma.