10 giugno 2017 / Bergamo

TERRA E POPOLI. FUTURO PROSSIMO

prima relazione

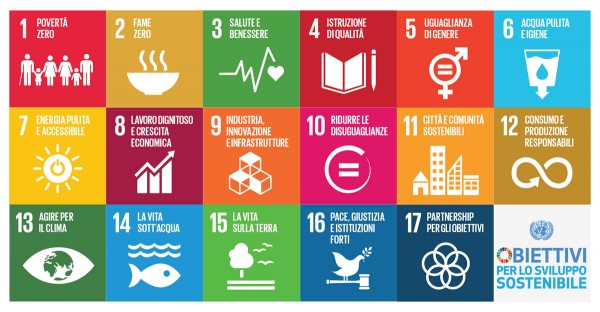

Un’era diversa è cominciata, per la sfida dello sviluppo, nel 2016. Una nuova “Agenda”, approvata dalle Nazioni Unite e incentrata su 17 obbiettivi, traccia la rotta delle strategie mondiali di sviluppo fino al 2030, innestandosi sul piano di sviluppo globale 2001-2015, noto come “Obbiettivi del Millennio”. Questi ultimi, 8 ambizioni basilari e facili da comprendere, cedono il passo all’Agenda 2030: un’architettura molto più articolata in cui i più numerosi obbiettivi sono ulteriormente specificati in 169 traguardi puntuali, a loro volta da assoggettare a un monitoraggio rigoroso tramite indicatori quantitativi. Tuttavia, l’articolazione più complessa è solo l’aspetto esteriore di un radicale cambio di prospettiva portato dalla nuova Agenda. La sua vera novità non è che i nuovi obbiettivi sono più numerosi e meglio specificati, bensì che essa riflette una nuova consapevolezza sul mondo in cui viviamo: l’equilibrio globale.

OBBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

AGENDA PER LO SVILUPPO 2030

Rispetto al passato, l’Agenda 2030 si caratterizza per almeno tre innovazioni:

– i suoi obbiettivi sono qualificati come “sostenibili”,

– dalla prospettiva di un flusso di aiuti per i paesi poveri da parte dei paesi “ricchi”, passa all’orizzonte di un interesse comune e condiviso a svilupparsi tutti assieme in modo migliore,

– acquisisce finalmente l’idea che i diversi obbiettivi sono interconnessi e sinergici, piuttosto che in concorrenza gli uni con gli altri.

Un altro modo per descrivere tutte queste novità è dire che l’Agenda 2030 integra l’ambiente nello sviluppo, più di quanto facevano gli Obbiettivi del Millennio. A parte il fatto che 4 dei 17 obbiettivi si riferiscono direttamente alla salute della biosfera, l’inclusione dell’ambiente implica tutte le novità della nuova Agenda. Introdurre l’ambiente, infatti, è una cosa diversa dall’aggiungere un nuovo ventaglio di obbiettivi supplementari; significa piuttosto che gli obbiettivi di sviluppo umano di sempre devono essere ridefiniti entro un sistema reattivo che ci circonda. Si tratta di un cambio di prospettiva profondo, con cui iniziamo a guardare al futuro dell’umanità non come un assoluto, bensì nel contesto di interdipendenze ed equilibri che reggono il funzionamento di un sistema più ampio di cui siamo parte: un sistema condiviso che dobbiamo pertanto gestire tutti assieme e che, come la casa di ogni famiglia, deve essere mantenuto in equilibrio in tutti i suoi elementi, sia umani che fisici, e nel modo in cui questi elementi interagiscono.

In questo senso, l’Agenda 2030 ha oltrepassato – forse involontariamente – le più alte ambizioni ed è diventata molto di più che un piano per aiutare i più poveri a colmare il divario: è un nuovo paradigma economico, ispirato a nuovi valori, per tutta l’umanità.

Questa nuova economia vorrebbe incorporare tutti gli imperativi dell’equilibrio globale, ben oltre quelli dello sviluppo produttivo. Deve quindi imbrigliare la complessità dell’equilibrio planetario, anche perché averlo finora ignorato ci sta portando sull’orlo di una fase di instabilità che un po’ tutti sentiamo incombere nell’insicurezza crescente che ci circonda. Dallo spettro di una mutazione del clima dirompente, fino allo scenario di movimenti forzati di popolazioni senza precedenti, tutto si tiene in un moto di crescente erosione degli equilibri.

Tendiamo a dare per scontato l’equilibrio, e l’umanità vibra per traguardi diversi, come la crescita, o l’espansione. Dimentichiamo così che senza equilibrio non ci può essere crescita e nemmeno organizzazione sociale: nella sfera umana, gli squilibri – compresa la gigantesca iniquità nella distribuzione delle ricchezze – portano instabilità, ingiustizia e conflitti; sul piano dell’ecosistema, l’equilibrio ci dà la prevedibilità di tutti quei servizi della natura – stagioni regolari o la ragionevole aspettativa che un certo campo produrrà del grano – senza cui è impossibile organizzare le società e le economie. Questi due equilibri sono in realtà tutt’uno, e l’uno si degrada al degradarsi dell’altro.

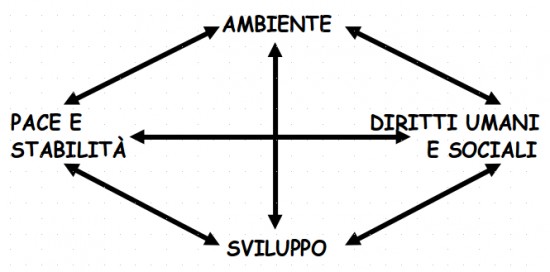

Possiamo leggere l’equilibrio globale, nelle sue sfaccettature umane e naturali, come una matrice che mette in correlazione tutti gli ordini di fattori che interagiscono fra di loro: composta di caselle, ciascuna delle quali ritrae lo stato di un sottoequilibrio locale o settoriale, con algoritmi che la legano alle altre caselle per indicarci come la sua variazione si riflette sul sistema. Proprio quello che l’economia tradizionale non faceva, illuminando solo le caselle relative al mercato e alla finanza. Naturalmente, una matrice che ritrae minuziosamente ogni correlazione sulla superficie terrestre non è alla nostra portata. Occorre scegliere una griglia d’analisi sufficientemente articolata per essere significativa ma abbastanza semplice per essere gestita. Una soluzione, in questo senso, è data da una matrice che pone in correlazione dinamica quattro fattori: sviluppo, ambiente, diritti umani nonché, infine, pace e stabilità:

Questa matrice non è diversa dall’Agenda 2030, solo che ritrae in maniera più omogenea le interazioni fondamentali soggiacenti. Forse involontariamente, ma significativamente, l’Agenda 2030 somiglia anch’essa a una matrice, come le somigliavano gli Obbiettivi del Millennio: è naturalmente successo da quando l’ambiente – cioè l’idea di un contesto in equilibrio – ha fatto irruzione nello sviluppo. Fra i quattro poli si possono mettere in moto dei cicli cumulativi poiché ogni sottoequilibrio influenza gli altri. Cicli che possono accelerare verso l’insicurezza e la precarietà globale, perché lo squilibrio in un sottosistema si propaga agli altri amplificandosi a catena. Ma anche cicli di progresso che ci forniscono uno strumento d’azione straordinario, perché il riequilibrio riportato in un sottosistema può contagiare gli altri.

Questa matrice ci dice che a livello locale, regionale e globale, l’equilibrio di cui siamo parte è coerente. Ovvero che se consideriamo come sviluppo l’insieme dei veri bisogni dell’essere umano – invece di concentrare tutti gli sforzi solo sui valori di accumulo materiale considerati dal mercato tradizionale – ci si accorge che lo sviluppo dell’umanità protegge l’ambiente e viceversa. Non esiste una contraddizione fra lo sviluppo dell’uomo e il generoso equilibrio della natura; non è vero che l’ecosistema, non essendo infinito, pone un limite al progresso, se nel progresso includiamo anche beni che prima non contabilizzavamo, come la pace sociale e internazionale, il tempo per la famiglia, aria, acqua e cibo salubri, e tant’altro.

La coerenza dell’equilibrio ci consente anzitutto di comprendere in profondità cos’è sostenibile: ciò che sprigiona un ciclo risuonante di benessere umano e salute ambientale. Non un limite, quindi, e neanche un trade-off fra natura e progresso, bensì una sinergia. E ciò ha implicazioni molto concrete nella pianificazione locale, regionale e globale. Se davvero l’equilibrio è coerente, sappiamo che un’iniziativa di protezione della natura finirà per nuocere alla natura stessa se non sprigiona maggior benessere per l’umanità, poiché spinge nella direzione sbagliata una delle variabili dell’equazione: se, ad esempio, sottraiamo terreni alla produzione di cibo per il pur lodevole obbiettivo di produrre biocombustibili, non dobbiamo sorprenderci che ciò contribuisca a far aumentare i prezzi degli alimenti creando povertà; che questa induca instabilità e cicli regressivi che, a loro volta, impediranno alle società colpite di guardare al futuro e occuparsi dell’ambiente, sospingendole anzi a depredare la natura, con un risultato cumulativo finale nocivo alla stessa natura che si voleva proteggere. Viceversa, una pur onesta iniziativa di sviluppo e giustizia può alla fine del ciclo trasformarsi in povertà, violazione dei diritti umani e violenza se degrada l’ambiente e gli impedisce di offrirci i suoi generosi servizi: la canalizzazione che ha sottratto acqua ai fiumi Syr Daria e Amu Daria in Asia centrale, portando il mare di Aral a restringersi di 13 volte in 50 anni, alla fine ha distrutto quell’agricoltura, quello sviluppo e quel progresso che mirava a favorire.

Questa coerenza – che non frena lo sviluppo, ma lo sospinge nel suo significato migliore – ci invia un messaggio profondo: la crescita, il progresso, non sono nemici dell’ambiente; è l’ingiustizia che lo distrugge.

Ciò è particolarmente evidente nella sfida climatica, sul piano delle cause, delle conseguenze, e dei rimedi. Per le cause, l’espansione industriale era basata su una preoccupazione di equilibrio e di diffuso benessere sociale: Adam Smith, padre della famosa “mano invisibile” del libero mercato, cercava proprio un meccanismo di equilibrio per coinvolgere il maggior numero di membri della società nel massimo benessere possibile. Basta tuttavia osservare l’estrema diseguaglianza che regna oggi per concludere che qualcosa non ha funzionato come doveva. La concorrenza perfetta fra una miriade di piccoli operatori – l’ambito in cui opera a dovere la mano invisibile – può descrivere alcune fasi o alcuni settori di un sistema economico, ma non coglie le leggi che regolano la sua evoluzione e il progressivo mutamento delle sue caratteristiche strutturali. L’equilibrio liberista si rivela instabile e crea una tendenza ineluttabile alla disparità, che dipende da caratteristiche intrinseche al libero mercato: la principale è una spinta alla nascita di soggetti monopolisti o comunque dominanti, che si accentua man mano che il mercato diviene più ampio.

In molte produzioni giocano economie di scala: un vantaggio iniziale consente a un produttore di correre verso un ampliamento della sua taglia mentre i suoi costi unitari tendono a diminuire, portandolo a conquistare man mano quote di mercato sempre maggiori e a spazzare via i produttori più piccoli. Ma un sistema economico che costringe tutti a competere senza fine, pena l’estinzione della propria azienda sul mercato, obbliga gli operatori economici a un approccio indifferente al bene sociale e predatorio sulle risorse, poiché tutti devono costantemente correre verso l’ampliamento costi quel che costi. La distribuzione iniqua delle ricchezze – condizione squilibrata raggiunta tramite un procedimento che obbliga i ricchi a depredare le risorse – sospinge poi i poveri a un uso irrazionale della natura – poiché ingenera una precarietà la cui sempre rinnovata urgenza relega la salute della natura in secondo piano. Si coglie così il legame più intimo e profondo fra squilibrio umano e squilibrio ambientale: all’origine sono la stessa cosa.

Sul piano delle conseguenze dei cambiamenti climatici, comprendiamo altrettanto bene come la cecità del mercato verso valori più ampi ci stia conducendo, con un’accelerazione ormai esponenziale, verso una soglia di catastrofe, se solo riconosciamo che uomini e natura si influenzano a vicenda secondo una relazione di appartenenza reciproca, non di illimitato dominio umano.

Dalla rivoluzione industriale a oggi, si è registrato un aumento medio della temperatura globale circa 1 grado centigrado. Per un futuro troppo prossimo – entro la fine di questo secolo – gli studi prefigurano questa dinamica in accelerazione più o meno brutale: gli scenari variano da un riscaldamento contenuto entro 1,5 gradi centigradi – con gravi problemi, però ancora gestibili – fino a un incremento oltre i 4 gradi. La differenza fra questi scenari non dipende dalle diversità fra i vari tipi di modelli e metodi applicati dagli scienziati, bensì da un’incognita fondamentale: come si comporterà l’umanità? Lo scenario biofisico dei 4 gradi e oltre – una vera e propria estinzione di massa, aumenti rapidi del livello degli oceani, disastrose alternanze di siccità e alluvioni sulle aree continentali – è considerato raggiungibile in un certo scenario socio-economico umano definito “business as usual”: in pratica, ci arriviamo se noi umani continuiamo ad agire come sempre.

In realtà, lo scenario di un’umanità che persevera imperterrita a fare quello che ha sempre fatto – il temuto “business as usual” – potrebbe rivelarsi un’ipotesi del tutto ottimista: un ciclo cumulativo di condotte irresponsabili rischia di mettersi in moto nella sfera umana in parallelo al dissesto crescente nella biosfera, con le due dinamiche distruttive che si alimentano a vicenda. Infatti, cambiamenti climatici severi porteranno a rapidi spostamenti delle risorse disponibili, comprese quelle più basilari come l’acqua, i terreni coltivabili e abitabili, il cibo, soprattutto a danno di coloro che già sono più poveri. Si apriranno allora delle competizioni e degli accaparramenti, delle sacche di instabilità e povertà violenta, ondate migratorie di portata inedita. In queste condizioni, l’unica risposta umana sensata per contenere il riscaldamento – ovvero quella multinazionale, cooperativa, e concertata – diverrebbe sempre più difficile da attuare e una conflittualità endemica si affaccerebbe sulla scena. Uno scenario in cui il conflitto imperversa sullo sfondo di un clima impazzito, in cui l’umanità si combatte invece di impegnarsi unita per ridurre le emissioni, non ha ancora una quantificazione in gradi centigradi, ma è chiaro che occorre assolutamente evitarlo e che dobbiamo agire subito.

Dove? Non è solo etica: un’opzione preferenziale per i poveri è necessaria, l’equazione ambiente=giustizia emerge anche sul piano dei necessari rimedi. Occorre intervenire anzitutto lì dove la soglia di collasso socio-economico è più bassa, poiché da lì rischia di partire il ciclo globale di instabilità paralizzante. E’ impossibile vincere la sfida dei cambiamenti climatici e di un più generale recupero della natura senza una redistribuzione delle risorse e uno sforzo di protezione delle comunità più vulnerabili.

Non si può conseguire il riequilibrio della biosfera senza la partecipazione di tutta la comunità internazionale allo sforzo: se le economie più solide incidono attualmente di più sulle variabili produttive ed energetiche dell’equazione, i poveri controllano invece gli usi di estensioni vastissime, che rappresentano anch’esse una parte essenziale della soluzione. Non ci possiamo permettere di assistere alla loro rinuncia di contribuire alla sfida generale del clima – o della biodiversità, o altro – perché intrappolati da urgenze più immediate.

Tuttavia, essi dipendono più direttamente dalla salute della natura e dalla vitalità dei suoi servizi, sulla cui abbondanza e prevedibilità si sono strutturate tutte le società e le economie: la fertilità della terra, e quindi anche la produttività agricola, anzitutto; ma pure servizi di purificazione svolti dalle zone umide, di varietà biologica, di stabilità dei climi locali, di equilibrio bio-sanitario, fino a servizi di identità culturale legati ai territori. Inoltre, il degrado dell’ambiente avanza, ed erode i servizi ecosistemici nei paesi in via di sviluppo più che altrove, per la loro collocazione nella fascia tropicale o arida. Tale erosione può essere compensata dalle economie più ricche, sul mercato internazionale per gli aspetti produttivi, e con il sostegno alle famiglie colpite per i risvolti di stabilità sociale e giustizia. Invece, nelle regioni povere, un mancato raccolto o una foresta che avvizzisce, non sono solo una sfida economica ma un drammatico problema di diritti umani, laddove fanno la differenza fra tenere o meno una bambina sui banchi di scuola. Il degrado della natura mina alla base la coesione e la stabilità delle comunità rurali meno solide e ciò si riverbera sulle aree urbane: crea insicurezza, conflittualità e spinte ai movimenti forzati di popolazioni. In situazioni del genere, ci si può solo aspettare che queste comunità si ritirino dallo sforzo comune per il clima e ii recupero della salute naturale, rendendo impossibile raggiungere l’obbiettivo per tutti.

Mantenere vitali i servizi ecosistemici nei paesi più poveri – o renderli “resilienti ai cambiamenti” – si delinea così come una condizione ineludibile per tutta la sfida ambientale, nell’interesse di tutti. All’atto pratico, significa aprire porte, trasferire risorse e conoscenze, riequilibrare gli eccessi di consumo materiale del mondo opulento – che vivrebbe meglio – per liberare risorse a vantaggio dei meno fortunati: una operazione di redistribuzione di portata inedita. E poiché l’equilibrio è coerente, andrebbe a beneficio di tutti: del mondo ricco che si libera e disintossica dei suoi eccessi di consumo ai quali sacrifichiamo la qualità delle nostre vite; del polo povero, ovviamente e, nella coerenza del ciclo, di tutto l’ecosistema.