Sguardi e voci dalla stiva (1)

Ogni periodo storico ha i suoi problemi e porsi degli interrogativi e delle domande è il primo passo per trovare una via d’uscita. Quando entro in una strada che non conosco chiedo a qualcuno come si chiama, dove porta e quanto tempo mi servirà per raggiungere la meta, e se quella è l’unica strada.

Quando si parla di strada ci riferiamo non solo a quella in senso fisico, ma anche ad altro: un progetto, un percorso psicologico, un percorso spirituale e interiore, di saggezza. Eraclito diceva: “La via in salita e la via in discesa sono un’unica via”. E questo lo possiamo riferire ad ogni periodo storico. Le bicomponenti fanno parte dello stesso sistema, di ogni progetto, come il giorno e la notte non sono separati e scollegati fanno un tutt’uno.

Qualsiasi scelta che facciamo ha i suoi lati positivi ed altri fragili che col tempo vanno rafforzati in modo che acquistino energia.

Un altro saggio dell’antichità, Pitagora, diceva: “Abbandona le grandi strade, prendi i sentieri”. Siamo abituati da più di cinquant’anni a prendere le autostrade perché vogliamo arrivare alla meta senza intralci e più velocemente. Questo non è sempre vero perché se tutti prendono l’autostrada c’è un ingorgo che fa rallentare. lo vedevo quando abitavo in borgata a Roma. il Raccordo Anulare la divideva in due. Alla domenica mattina, d’estate, i romani andavano tutti al mare e su quel pezzo di raccordo si viaggiava a passo d’uomo fino a mezzogiorno. Per questo la velocità non sempre ci permette di raggiungere gli obiettivi e stare ai tempi. E molte volte un atteggiamento e una prassi ben dosata aiuta a centrare gli obiettivi. Noi stiamo correndo troppo e chi corre troppo non s’accorge delle conseguenze e di ciò che sta intorno.

Per anni, quando ero a Roma, tornando al Nord per trovare i miei fratelli, entravo in autostrada a 200 metri da casa e uscivo a Bergamo. Tutta autostrada, dovevo arrivare a mezzogiorno. Dopo alcuni anni ho iniziato a prendere le strade secondarie, provinciali e statali. Anche se arrivavo a sera non ero stanco perché passando in mezzo ai paesi, borghi del centro Italia, provavo una gioia immensa e mi accorgevo della vita della gente, della campagna, delle coltivazioni, della bellezza di quei luoghi che piano piano visitai tutti. E nello stesso tempo potevo osservare anche i lati meno belli.

“Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare con un ritmo fluente, gentilmente senza strappi al motore” direbbe Lucio Battisti. Camminare per le vie secondarie è l’unico modo per incontrare le persone, parlare, dialogare e rendersi conto dell’ambiente mentre in autostrada non si vede nulla, perché centrati sul guidare non facendo altro che guardare lo specchietto. Abbandonare le grandi strade è quello di impegnarsi per le piccole cose, per il quotidiano. Significa privilegiare ciò che serve a rendere la vita più umana e le nostre città più vivibili. La mania delle grandi opere è stata come una specie di ubriacatura in questi ultimi decenni. Un altro problema è quello di affidare a chi comanda e a chi gestisce la politica ogni decisione e la base si è sfaldata. Non c’è partecipazione. Lamentarsi non basta più. Le grandi riforme della scuola, della sanità e del lavoro oggi si stanno sfaldando tutte, perché centrati sulle privatizzazioni, dicendo che esse sono più affidabili. In questa maniera si corre il rischio che le strutture pubbliche siano soltanto frequentate dai poveri, da chi non ha mezzi perché non di qualità. Qualsiasi riforma va tenuta sotto controllo, nel senso che cambiando i tempi e le situazioni essa ha bisogno di un continuo aggiornamento. E’ come piantare un albero, se col tempo non gli do’ il concime, non lo poto, non gli metto qualche sostegno, esso difficilmente si sviluppa e cresce bene. La stessa cosa si può dire delle strade, bellissime quando si asfaltano, ma se col passare degli anni non si curano esse si riempiono di buche causando incidenti. Ogni progetto realizzato, ogni legge, ogni riforma ha bisogno di essere aggiornata, perché col tempo si vedono i limiti che vanno aggiustate, cambiando le situazioni. Eduardo Galeano, parlando di utopia direbbe:

“L’utopia è come l’orizzonte: cammino due passi e si allontana di due passi. L’orizzonte è irraggiungibile. e allora a cosa serve l’utopia? A questo: serve per continuare a camminare”.

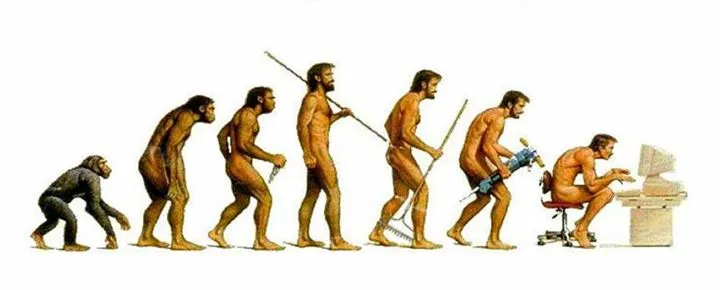

Per poter continuare a camminare è necessario liberarci dagli inutili fardelli che appesantiscono e rendono il cammino difficile. Fardelli che ci siamo messi sulle spalle, attratti dalle seduzioni. Esse non sono altro che tutte le proposte del capitalismo, banche, multinazionali, attraverso i mezzi di comunicazione gestiti da loro, facendo apparire le loro proposte come necessarie, e noi ne siamo rimasti attratti. Basta aprire il computer: siamo sommersi da immagini, proposte, e mentre stiamo leggendo una notizia immediatamente appaiono altre immagini che rompono la lettura lineare. Non possiamo vivere senza telefonini, sempre attaccati, come drogati. In questa maniera stanno scomparendo i volti delle persone. si ha paura di vivere soli se lo strumento non prende. Si è perso il tempo dell’attesa con la paura del vuoto che viene riempito dalla connessione continua. Anche Il volto delle nostre città è totalmente cambiato dove anche lì si ha paura degli spazi vuoti riempiti da supermercati che offrono i loro prodotti in maniera da sedurre i clienti. Ma dietro quei prodotti c’è uno sfruttamento di chi lavora per la produzione e all’interno di questi supermercati, che in questi ultimi anni si stanno mangiando tra loro, moltiplicandosi fino all’inverosimile, facendo chiudere moltissimi negozi a dimensione umana.

Perché tutto questo? L’Apocalisse direbbe:

“Perché le nazioni hanno bevuto del vino della sua sfrenata prostituzione, i re della terra si sono prostituiti con essa e i mercanti della terra si sono arricchiti del suo lusso sfrenato” (18, 3).

Un’ ubriacatura che non ci permette di renderci conto delle conseguenze.

I profeti hanno criticato continuamente la tendenza alla centralizzazione, definendo veri e propri tradimenti dell’alleanza gli accordi commerciali dei re d’Israele con le nazioni straniere.

E’ arrivato il momento di dare un nome a tutte le cose, come all’inizio, secondo l’immagine biblica, dove l’uomo è stato incaricato di dare un nome alle cose. E’ progresso questo? E’ tutto oro colato? Uscire da Babilonia è incominciare a pensare in maniera diversa.

Per questo l’utopia è legata progetti di umanità e per l’umanità e il suo pianeta, se non vogliamo fare la fine dell’isola di Pasqua, un noto esempio di una civiltà florida che ha finito per implodere. Sono rimaste le sue misteriose teste scolpite in pietra, che ora giacciono abbandonate e profanate. Quando essa fu scoperta nel 1722 era già una terra brulla, senza un albero, abitata da poche persone che vivevano nelle caverne. Una civiltà che ha consumato tutto. Questo esempio ci fa capire che le azioni di oggi hanno un impatto sulle generazioni future. Massimizzare la crescita, senza preoccuparsi di quale impatto essa avrà domani porterà a un collasso.

Un boscaiolo disse: Il lavoro viene prima degli alberi, e così piano piano arriveremo alla desertificazione. “Forse un giorno i grattaceli di New York saranno abbandonati come i templi di Angkor Wat e Tikal”, direbbe Jared Diamond.

Che fare?

E’ la domanda che assilla tutti. Lutero direbbe: “Anche se sapessi che la fine del mondo è per domani, io andrei ancora oggi a piantare un albero”

La paura di fronte ai grandi interrogativi ci fa rinchiudere, concentrati sul personale, su noi stessi, sul particolare.

Qualcuno usa l’immagine del cacciatore contrapposta a quella del giardiniere. Quest’ultimo ha cura del giardino mettendo le piante giuste e togliendo le erbacce mentre il cacciatore, direbbe Bauman, “non è minimamente interessato all’equilibrio generale delle cose, perché il suo pensiero è riempire al più presto il suo carniere”.

Per ritornare alla frase di Lutero, credo questo sia il tempo dei piccoli segni, dei piccoli passi, il cambiamento avviene attraverso essi, piantare un albero, come la storia raccontata da Giono nel suo libro: “L’uomo che piantava gli alberi “.

Una gradualità nel cambiamento, iniziando da un cambio di mentalità. Tutti siamo sulla stessa barca e viviamo come in vasi comunicanti. Le scelte dei consumatori influenzano le politiche d’impresa. La politica con le sue nuove leggi può modellare i comportamenti di massa.

Aspettare il miracolo non è realistico. E’ di gran lunga più comodo credere a Nostradamus o ai Maya che prendere atto del clima che cambia e delle risorse che cominciano a scarseggiare.

Sulla rivista “Qualevita” è apparsa una vignetta dove c’era una piattaforma che poggiava sul lato del precipizio. Dove appoggiava c’era un gruppo di persone, sul lato opposto uno che dettava le leggi. Bastava solo che il gruppo si spostasse e la piattaforma sarebbe saltata per aria assieme a chi ha il potere, mentre chi si era spostato si salvava.

Mi è cara l’immagine di una casa piena di tante cose anche inutili, accumulate lungo gli anni. Per porre ordine ci sono due metodi, quello del liberare e fare pulizia tutto d’un colpo e quello di togliere giorno per giorno una cosa inutile, piano piano, in modo da abituarsi al cambiamento. La soluzione di fare piazza pulita d’un colpo corre il rischio che poi si continua a deporre le cose inutili. E’ quello che avviene nel cambiamento, sia politico, che sociale, se noi poniamo gesti concreti, piccoli, ma continui, riusciremo a dare un volto nuovo al nostro modo di vivere.

Il testo del vangelo adatto al nostro tempo è quello di Matteo:

“Il regno dei cieli è simile ad una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e poi, sedutisi, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente dove sarò pianto e stridore di denti”.

E’ questo il tempo di conservare i pesci buoni che sono le esperienze e la saggezza dell’umanità. In questi secoli ci sono state persone che hanno aperto strade nuove, che hanno visto con lungimiranza. Anche oggi ci sono esperienze significative che non fanno rumore. Esse sono i pesci buoni da mangiare. Nei primi secoli del cristianesimo si diceva che il sangue dei martiri era il seme per nuovi cristiani. Lo stesso possiamo dire di coloro che hanno dedicato e dedicano la loro vita con progetti, che sono dei semi. Se questi vengono accuditi e portati avanti daranno frutti che faranno sorgere un mondo nuovo.

Vorrei concludere con alcune frasi di saggi inerenti al tema:

- “Così finisce il mondo, non in un baccano, ma in un piagnisteo (Thomas Heliot).

- “Il mondo non verrà distrutto da una bomba atomica, come dicono i giornali, ma da una risata, da un eccesso di banalità che trasformerà la realtà in una barzelletta di pessimo gusto” (Carlos Ruiz Zafon).

- “Accadde in un teatro, che le quinte presero fuoco. il buffone uscì per avvisare il pubblico. Credettero fosse uno scherzo e applaudirono: egli ripeté l’avviso: la gente esultò ancora di più. Così mi figuro che il mondo perirà fra l’esultanza generale degli spiritosi, che crederanno trattarsi di uno scherzo” (Soeren Kirkegaard).

- “Ecco come il mondo finì, non con una bomba atomica, ma con merda, merda, merda (Bukowski).

- “Il guerriero che crede nel suo cammino, non ha bisogno di dimostrare che quello degli altri è sbagliato” (Tolkien).

Mario Signorelli