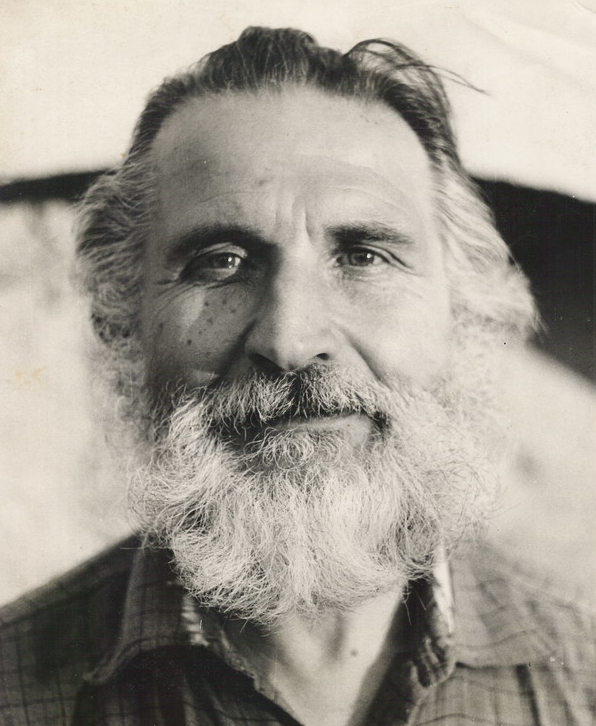

DON BORGHI NELLA GERMINAZIONE FIORENTINA

Vorrei essere capace di descrivere con poche parole semplici ciò che Bruno è stato per molti di noi e il senso del suo impegno per gli altri che è durato fino agli ultimi giorni. E vorrei farlo senza retorica, come a lui sarebbe piaciuto, cogliendo i tratti essenziali, i suoi pregi, i difetti e tralasciando quelle cose che non aggiungono nulla al valore di Bruno.

L’ho conosciuto nel 1966 (o ‘67, non ricordo bene). Mi portò da Lui Padre Kwo, un prete cinese molto conosciuto, che aveva il dono di essere sempre presente dove c’era qualcosa di nuovo nella Firenze di quegli anni. Bruno e Padre Kwo, che è morto poche settimane dopo Bruno, sono rimasti amici fino alla fine.

Arrivammo dunque a Quintole in un pomeriggio e Bruno ci fece aspettare parecchio. Venne finalmente dopo avere finito di zappare nel suo orto. Credo che, se non fossi stato con P. Kwo, non mi avrebbe ricevuto: io ero un giovanotto, un intellettuale qualsiasi e, per di più, un giudice. Non ero né un operaio, né un contadino, quelli cioè che per lui erano in cima alla scala sociale.

Fu sorridente e cortese, si informò del mio lavoro, senza frasi di circostanza. Io ero andato su con la curiosità di conoscere il prete che insieme a don Milani aveva scritto la lettera ai sacerdoti della Diocesi, con cui si chiedeva di prendere posizione a favore di Monsignor Bonanni. Ma su questo argomento Bruno non disse una parola, sicché il colloquio finì lì. Chiesi se potevo tornare la domenica. “Certo” – mi rispose – “diciamo la Messa…”.

Tornai la domenica per la Messa. Avevo .già frequentato altre parrocchie fiorentine e sentito le prediche domenicali di altri preti: padre Lupi, il Balducci, don Setti a S. Giovannino in via San Gallo. Preti che sapevano parlare, capaci di prenderti con la mente e col cuore. Ma quella domenica a Quintole il commento del Vangelo ebbe una forza sconosciuta. Poche parole, incandescenti ed asciutte: i temi ricorrenti erano la speranza di abbattere ciò che è vecchio, la solidarietà con gli sfruttati di tutti i paesi, la lotta contro ogni potere civile e religioso. E ricordo ancora le preghiere (che ho ritrovato in una registrazione di Giuliano Dei, mi pare), recitate da Bruno: “liberaci da ogni fede nella legge e nel tempio e aiutaci a credere nelle lotte degli sfruttati, dei torturati, della povera gente. Facci capire e vivere la pericolosità del Vangelo”.

Era la rivelazione del Vangelo nella sua radicalità, senza interpretazioni, senza glosse. E forse era anche il linguaggio che cercavo, ciò di cui avevo bisogno. Da quella volta ogni domenica sono tornato a Quintole con mia moglie, poi con i bambini e abbiamo continuato fino a che Bruno è rimasto a Quintole.

In quegli anni Bruno non aveva molto tempo libero. Aveva una rete di frequentazioni e di contatti che teneva da anni con gli ambienti operai di Rifredi, del Pignone e della Galileo, una rete costruita ai tempi della celebrazione della Messa al Pignone occupato e negli anni in cui era stato curato alla Parrocchia di S.Antonio al Romito, piena di famiglie operaie. Ma soprattutto erano i rapporti che erano nati con le lotte degli anni ‘58 e ‘59 alle Officine Galileo. Quella vicenda è stata per Bruno fondamentale: l’occupazione della fabbrica da parte degli operai, le reazioni che provocò, lo schieramento delle forze politiche e dei giornali sono stati per molto tempo il punto di riferimento e il paradigma per capire gli effettivi rapporti che corrono tra gli sfruttati e gli sfruttatori, tra i bisogni della gente e le posizioni dei poteri costituiti, della Magistratura, del Governo e della Chiesa.

Bruno intervenne nella vicenda animato da quello che credeva il “suo dovere di prete”, come disse lui stesso nell’interrogatorio del 20 febbraio 1961 al processo per l’occupazione in cui anche lui era imputato di istigazione a delinquere. Aveva inviato alla Commissione interna della Galileo una lettera con la quale si incoraggiavano gli operai ad occupare la fabbrica. Nella lettera si trovano alcuni punti fermi del pensiero di Bruno. A me pare importante cogliere alcune caratteristiche del suo linguaggio di allora che contiene espressioni che anni dopo, in occasioni analoghe, Bruno non avrebbe più usato.

Dice, ad esempio, accennando alla difesa del posto di lavoro per gli operai: “Nei libri contabili dei signori industriali che hanno chiesto i licenziamenti, manca una voce importantissima cui essi non sono abituati: il prezzo dell’uomo, il valore dell’uomo”. E ancora: “Con la vostra lotta non difendete soltanto l’unica vostra proprietà, il lavoro, ma affermate con i fatti che la vita di un’azienda si fonda sui valori spirituali e su una concezione cristiana dell’uomo. Per cui licenziare e togliere all’uomo il suo lavoro è un fatto illegittimo e contrario al diritto naturale”. E poi: “Che volete che sia la violazione di domicilio di cui vi accuseranno quando occuperete la fabbrica, anche se è un reato previsto dal codice, di fronte alla violazione della vostra dignità di lavoratori e dei vostri sacri diritti? Non elemosinate niente, non cercate protettori e padroni… È il momento della scelta: o servire il proletariato e condannare alla radice una società in cui il denaro è arbitro, o approvare un sistema che è contro l’uomo… La Chiesa ha già scelto, quando ha dichiarato che l’uomo è cosa sacra”.

Ecco, ci sono espressioni e preoccupazioni che non si trovano nel linguaggio di Bruno appena 10 anni dopo. Ad esempio quell’accenno alla necessità di fondare la vita dell’azienda sulla concezione cristiana gli sarà del tutto indifferente, come anche quel richiamo alla posizione e alle scelte della Chiesa. Pochi anni dopo non avrebbe più cercato conforto nelle posizioni ufficiali della Chiesa. Il fatto è che, con gli anni, Bruno è venuto sviluppando un’intuizione, presente in lui da sempre: e cioè la necessità di ispirare la sua azione ad una rigorosa laicità. Non distingueva le persone a seconda che fossero religiose o non, cattolici o atei, e meno che mai, in praticanti e non. Solo l’uomo, ogni uomo, era ciò che gli importava davvero. Di qui l’insofferenza per ogni congrega, per ogni esclusione, per ogni fanatismo. Una delle cose che mi colpirono subito fu l’infinita tolleranza per ogni opinione, per chi non era d’accordo con lui, per chi non era “dei nostri”. Cioè il nocciolo essenziale della laicità. Ancora non conoscevo un maestro come Marcello Trentanove che ci avrebbe poi insegnato a declinare la laicità nella scuola e nelle istituzioni e ci avrebbe mostrato come si comporta uno Stato laico in un paese infestato dai cattolici. Ma già in quegli anni lontani Bruno mi appariva come il più laico tra i preti e, quando poi ha smesso di fare il prete, come il meno prete tra i laici.

Dicevo che la fabbrica da sempre è stato l’orizzonte culturale e politico di Bruno. Riteneva che niente come la fabbrica, consentisse di cogliere le differenze di classe, le diseguaglianze e le ingiustizie. Ammirava il rigore della lotta che don Milani conduceva facendo scuola, ma non era il terreno che preferiva, non gli appariva il più efficace.

C’è un passo della “Lettera ad una professoressa” che dà conto di questa diversa impostazione tra il Borghi e il Milani. Dice: “Mentre scrivevamo questa lettera è venuto a trovarci don Borghi. Ci ha fatto questa critica: a voi pare tanto importante che i ragazzi vadano a scuola e che ci stiano tutto il giorno… Finché gli insegnanti e le materie di studio sono quelli che sono, meno i ragazzi ci stanno e meglio è. È una scuola migliore l’officina”.

Da molti anni aveva studiato l’esperienza dei pretioperai ed era abbonato ad una serie di riviste francesi che approfondivano il discorso su questo tema. Conosceva anche le poche esperienze italiane di preti che erano andati a lavorare in fabbrica. Ma non gli piaceva che si sottolineasse che erano “preti-operai”, cioè preti che avevano scelto il lavoro in fabbrica, quasi che l’essere prete fosse un privilegio che non consentiva di condividere completamente l’esperienza dei compagni operai.

L’occasione per entrare in fabbrica non si fece attendere troppo. Un suo amico prete conosceva l’ing. Ugolini, proprietario della ditta Gover. Bruno lo pregò di chiedere all’Ugolini che l’assumesse come operaio. L’idea non dispiacque all’Ugolini perché (come disse poi lui stesso ad un giornalista) riteneva che la presenza di un sacerdote non avrebbe mancato di favorire un dialogo più sereno con gli operai, consentendo ai dipendenti anche il conforto di un prete in mezzo a loro. Quando l’Ugolini comunicò al Borghi questa sua intenzione, la reazione fu immediata: “io non faccio prediche”.

Come si può immaginare, Bruno cominciò subito un’intensa attività sindacale: la Commissione interna divenne più battagliera, gli operai mostravano di condividere le posizioni di Bruno. Per l’Ugolini tutto questo era troppo. Convocò il Borghi nel suo ufficio e lo licenziò in tronco. Successe un putiferio, come vi confermerà Renzo Fanfani: dallo sciopero degli operai alla durissima presa di posizione della stampa padronale, con la Nazione in testa: “Sacerdoti comunisti”, sarà il titolo del fondo del direttore Enrico Mattei.

Naturalmente non bastò un giorno di sciopero per convincere la Gover a ritirare il licenziamento. Ma Bruno non era tipo da arrendersi. Si trovava, come aveva sempre desiderato, nella situazione tragica degli operai e doveva pur mostrare come si reagisce all’ingiustizia.

E a questo punto bisogna considerare un tratto della personalità di Bruno che lo ha accompagnato fino alla fine: cioè la sua capacità di servirsi del diritto e di ricorrere al giudice. Bruno riteneva che le norme giuridiche fossero un prodotto dell’uomo e non avessero niente di sacro e, anzi, fossero la sintesi dei rapporti di forza nella società. Diceva che delle leggi è bene fare uso come strumento di lotta, finché sono utili al riscatto degli oppressi. Quando poi le leggi sono ingiuste, bisogna lottare per cambiarle. Sulla Magistratura non si faceva illusioni: anche i giudici esprimevano gli equilibri su cui si reggeva la società capitalistica. Non avrebbero fatto sentenze contro i padroni e se qualche giudice ci avesse provato, non sarebbe stato che un’eccezione pagata a caro prezzo. Ma questo non gli impediva di ricorrere al giudice contro il licenziamento ingiusto: era un momento della lotta operaia ed era deciso a combatterla fino in fondo. Mi chiese di indicargli un avvocato. Conoscevo, tra gli altri, Francesco Mori che non era solo una persona squisita, ma anche uno degli avvocati più aperti di Firenze. A Bruno non dispiacque e il Mori fu incaricato di ricorrere contro il licenziamento. La causa fu vinta in primo grado e poi in grado d’appello attraverso una conduzione esemplare da parte dell’avv. Mori. Ma esemplare fu anche la gestione che della vicenda giudiziaria fece il Borghi, prima e dopo le sentenze che gli davano ragione e lo rimettevano in fabbrica.

Sono di quel periodo le due lettere intitolate “Giustizia di popolo…” e “Magistratura e padroni” che Bruno indirizzò ai compagni della Gover e che molti di voi conoscono perché le pubblicarono la Nazione, l’Unità, l’Avanti, il Manifesto e altri giornali.

Il dibattito che si aprì sulle due lettere mancava tuttavia, secondo Bruno, di un interlocutore: la Magistratura che così pesantemente veniva chiamata in causa. Allora, insieme ai magistrati e agli avvocati che facevano parte di un’associazione, ‘Democrazia e Giustizia’, organizzammo un dibattito in una sala fiorentina. Preparammo un volantino d’invito al dibattito, ci spillammo le due lettere e lo diffondemmo. Poiché bisognava far conoscere l’iniziativa anche ai magistrati, Bruno mi fece salire sulla sua ‘Lambretta’ con un pacco di volantini e mi accompagnò alla Corte d’Appello in Piazza San Marco. E lì cominciai a distribuire l’invito con le lettere ai miei colleghi.

Il gesto del volantinaggio era per Bruno assolutamente naturale, ma non lo era affatto per i miei colleghi: non si era mai visto un giudice distribuire volantini. Fu subito chiaro che un conto era dire cose anche dure nei dibattiti o sulle riviste giuridiche, come avevo fatto fino a quel momento. Ma il volantinaggio era diverso, si trattava di un gesto carico di simboli, al di là delle cose che venivano diffuse. Fu chiaro a Bruno, ancor prima che a me, che questa era la rottura della casta e che si mandava all’aria la pretesa sacralità della corporazione dei giudici. Finimmo di distribuire i volantini senza dirci niente. Solo mentre si tornava sulla Lambretta Bruno disse: “vedi, è così che si incontra la gente più semplice”.

Ci denunziarono per vilipendio della magistratura. Io non potevo essere processato a Firenze e la competenza passò alla Corte d’Assise di Bologna.

Qualche tempo prima c’era stata la vicenda della Comunità dell’Isolotto. Nel tentativo di venirne a capo il cardinale aveva minacciato la sospensione a divinis per tutti coloro che fossero andati a celebrare la Messa con don Mazzi. Il Borghi naturalmente ci andò e inevitabile arrivò la minacciata sospensione.

Dunque il processo per vilipendio vedeva imputati un magistrato e un prete, sia pure sospeso a divinis. Ma ciò che difficilmente poteva sopportarsi era che venissero insieme processati un magistrato e un operaio, sia pure prete.

Decidemmo insieme la linea di difesa, rifiutammo di nominare un difensore di fiducia e pregammo i rispettivi difensori d’ufficio di limitarsi a leggere ciò che noi scrivevamo.

Fin dall’inizio i giudici cercarono di separare le nostre posizioni. Non era facile perché avevamo deciso di non rimangiarci o smentire niente di ciò che avevamo fatto, scritto o detto. Tuttavia il giudice istruttore trovò un’argomentazione formale, ma convincente. Scrisse: non è dimostrato che il Deidda volesse vilipendere la magistratura; egli si è limitato a distribuire le lettere con l’invito ad un dibattito perché ne fosse meglio conosciuto l’oggetto. Le lettere del Borghi sono oggettivamente offensive ma non è provato il dolo del Deidda. Perciò il Borghi va rinviato a giudizio, mentre il Deidda va prosciolto.

Bruno affrontò il dibattimento dopo avere scritto l’autodifesa che il difensore avrebbe dovuto leggere in aula. Si tratta di un testo bellissimo, che ancora oggi conserva intatta la sua efficacia. Lo troverete insieme alle lettere nell’opuscolo che abbiamo preparato. Al difensore fu impedito di leggerlo perché il Presidente della Corte lo ritenne a sua volta vilipendioso. Dopo una serie di grossolane violazioni del diritto di difesa, la Corte si ritirò in camera di consiglio e ne uscì con la condanna a 4 mesi di reclusione con la condizionale.

Bruno presentò subito il ricorso in appello, dicendo che, se anche non si fosse ottenuto nulla, sarebbe stata un’occasione per far emergere le contraddizioni del processo e della giustizia.

In appello il processo fu formalmente più rispettoso dei diritti dell’imputato e il presidente della Corte era molto più abile e cortese. Lasciò parlare a lungo il Borghi che disse cose molto belle ed efficaci. Ma il risultato fu il medesimo: la sentenza di primo grado fu confermata. Esiste del dibattimento d’appello una buona registrazione, che un giorno, se avremo tempo, vi farò conoscere.

Intanto il Borghi era tornato alla Gover. Le distanze con la linea del sindacato aumentavano. Il PCI e le forze della sinistra tradizionale non avevano saputo cogliere né la novità e le potenzialità dell’autunno caldo, né la carica dirompente dei movimenti studenteschi. E così il Borghi continuava la sua battaglia sempre più solo e con pochi amici, anche se la sua popolarità dentro e fuori dalla fabbrica era enorme. Ma ciò che proponeva era scomodo e pericoloso e non era facile trovare chi si impegnasse con i fatti in una lotta difficile.

Intanto si era ammalata la vecchia madre, l’Armida, e gli era impossibile assisterla durante la notte, quando era impegnato nel turno notturno di lavoro. Decise allora di lasciare il lavoro per poterla assistere.

E qui si manifesta un altro aspetto importante della personalità di Bruno. La sua vita, com’era successo altre volte, cambiava improvvisamente, lasciava un mondo al quale era straordinariamente legato, la fabbrica e le lotte degli operai. Ricominciava da capo, senza guardarsi indietro e cercando di scrutare il futuro. Era convinto che il cambiamento è ciò che dà senso alla vita: cambiare vita, dunque, come rinascita, come conversione. Ricordo nei lontani anni di Quintole l’insistenza del suo richiamo alla novitas del Vangelo. Sperare nell’uomo nuovo e costruire uomini nuovi rappresentava per lui un’urgenza evangelica. Nei suoi numerosi cambiamenti si è lasciato davvero tutto alle spalle. Mi raccontava l’Agnese nei giorni scorsi che ad ogni trasloco portava con sé appena un pacchetto con le sue poche cose. Niente ricordi, niente libri, anzi mi chiese se potevo dar via i libri della sua piccola biblioteca. Per un breve periodo trovò casa a Diacceto, poi tornò a Torri di Rignano a fare il contadino.

Nella sua ansia di novità e di cambiamento il Nicaragua ha rappresentato una parte importante, come vi dirà più diffusamente Marcello. Io voglio dire solo che c’era qualcosa di profondamente religioso nel modo con cui Bruno guardava alla rivoluzione in Nicaragua. Lì si faceva concreta la speranza della liberazione di tanti uomini, anzi di un popolo intero. E Bruno ha creduto per tutta la vita che l’impegno più alto di ogni uomo fosse quello di lottare per liberare sé e gli altri da ogni oppressione: dal bisogno, dalla fame, dalla violenza, dalla tortura, dalla disumanità del carcere e da ogni costrizione materiale e spirituale. Bruno è stato divorato da quest’ansia e si è dedicato fino all’ultimo giorno della sua vita alla liberazione degli uomini.

Questa esigenza profonda lo ha spinto a trovare un altro terreno di lotta. Non era più in fabbrica, ma non poteva stare lontano dai più deboli e dagli emarginati di questa società e il carcere ne raccoglieva abbastanza perché vi si dedicasse. Di questo impegno, che è durato sino alla morte vi parlerà Giuliano. Ma voglio dire che anche qui Bruno ha mostrato le caratteristiche di sempre: l’uso delle leggi per rivendicare i diritti dei carcerati, la denunzia ferma dei soprusi e delle violenze, la ribellione ad ogni ingiustizia che toccasse i detenuti. Mi telefonava spesso per chiedermi cosa si potesse fare in questo o quel caso che gli si presentava. Raccontavo pochi giorni fa all’Agnese e a Giovanni che queste telefonate cominciavano sempre con “senti, Beniamino, sto seguendo un ragazzo bravissimo, ti farei vedere che persona meravigliosa…”. Si trattava qualche volta di delinquenti incalliti. Ma lui riusciva sempre a cogliere i segni più profondi che fanno di noi un uomo.

Negli ultimi lustri lo stile di Bruno era diventato sempre più essenziale: il linguaggio, gli scritti sempre più asciutti ed efficaci. Ma era soprattutto l’azione che si traduceva in esempio pieno di forza. Bruno ha dichiarato spesso di non avere niente da insegnare a nessuno. Non voleva essere maestro e rifuggiva istintivamente da ogni atteggiamento predicatorio. Eppure tutto quel che faceva aveva una profonda valenza pedagogica. Non faceva nulla che non potesse essere preso ad esempio. Non ha parlato molto e non ha lasciato scritto quasi nulla. Eppure ci ha insegnato tanto. Conosceva la forza di convincimento del suo esempio, ma non voleva avere seguaci. Il “borghismo” non gli è mai piaciuto. C’è stato un momento, forse, quando il conflitto con la Curia fiorentina si è fatto più radicale, in cui si fece concreto il rischio che intorno a lui si costituisse una piccola comunità di cattolici del dissenso, come altre che esistevano in quegli anni. Non era quello che voleva. Appena fiutò il pericolo, cambiò strada e il gruppo si disperse.

Del resto la solitudine era la condizione voluta di un cammino difficile, tutto dalla parte dei più deboli, dei reietti e degli emarginati. Per percorrerlo fino in fondo non ha esitato a rompere con tutti, con i padroni, con il potere politico, con i partiti, con i sindacati, con i giudici e, quando è stato il momento, con la Chiesa. In cambio ha avuto l’affetto dei disperati, degli irregolari, dei carcerati e degli uomini di buona volontà.

La Chiesa non è stata la sua casa. Quando ha visto il potere ecclesiastico andare a braccetto con il potere, la sua scelta è stata netta e senza ripensamenti. Ha disubbidito e ha lasciato la Chiesa. La sua visione delle cose era troppo distante e la Chiesa, che conosce solo il linguaggio dell’obbedienza, non poteva capire un uomo che non ha mai ubbidito a nessun potere, ma solo alla sua coscienza. Non succederà con Bruno ciò che è successo con don Milani: speculando sull’obbedienza di don Milani, la Chiesa, dopo averlo perseguitato in vita, ha compiuto un tentativo di annessione, che, almeno in parte, mi pare riuscito. Ma tra Bruno e la Curia il dissenso fu così radicale che questo tentativo è impossibile.

Devo anche dire che qualche volta non siamo stati d’accordo, anche perché non era facile andare sempre d’accordo con Bruno. Ad esempio, al tempo del processo per vilipendio non siamo stati d’accordo sull’uso della violenza come mezzo di liberazione dell’oppressione. Aveva voluto scrivere nelle lettere ai compagni della Gover che questo sistema andava abbattuto “anche con la violenza”. Obiettavo che dalla violenza non è mai nato un ordine più giusto. Replicava che chi tortura, chi affama e chi sfrutta altri uomini non rinunzia alla sua violenza se non costretto dalla violenza degli oppressi. Ciascuno rimaneva della sua idea, anche se le mie tesi nonviolente uscivano dal confronto sempre un po’ malconce. Ma devo aggiungere che raramente ho conosciuto un uomo meno violento. Il suo sguardo era mitissimo ed era capace con gli amici di una straordinaria dolcezza.

Questo dunque era Bruno o, meglio, quel poco che sono stato capace di cogliere. Certo Bruno non è stato solo questo, dietro la sua semplicità c’era in realtà una grande ricchezza e una straordinaria complessità. Ora è presto, ma dovremo in seguito riflettere a fondo per capire il senso delle cose che ci ha lasciato e dell’esempio che ci ha dato.

Sono sicuro che quando avremo smesso di piangerlo, quando il tempo ci restituirà più nitidi il suo pensiero, le sue azioni e il suo esempio, vedremo facilmente che Bruno è stato una delle persone più significative della Firenze dei nostri tempi. E già ora molti di noi sentono che le persone come Bruno non muoiono. Bruno continua a farci compagnia, continua ad indicarci la strada nel cammino della vita che, senza di lui, si è fatto un po’ più aspro e più difficile.

Beniamino Deidda

(amico e testimone degli ultimi 40 anni della vita di Bruno)