Invito alla lettura

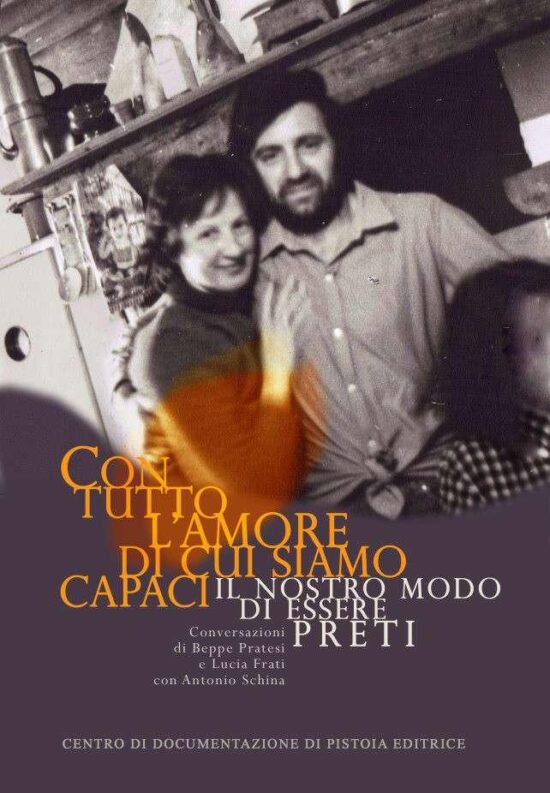

Il nostro modo di essere preti

Conversazioni di Beppe Pratesi e Lucia Frati con Antonio Schina

Di seguito, la presentazione di Roberto Fiorini.

È un libro che raccoglie dal vivo la testimonianza di Beppe Pratesi e della moglie Lucia Frati in dialogo con Antonio Schina.

Ascoltiamo subito la parola di Beppe che in splendida sintesi ci porta subito in tema:

“La provvidenza ha voluto – così io penso – che io vivessi il sacerdozio nei due stati (celibe e coniugato) e per noi è stato un crescendo nell’unica strada della vita. Mentre accettano il prete che va a fare l’insegnante, invece non è proprio passata l’idea di un rapporto di comunione con una donna. Io ho continuato a fare il prete assieme a lei, non sono stato cancellato come prete, non ho avuto nessun provvedimento: ho fatto il prete nella vita come mi sono sentito, spogliandomi di tutte le vesti e comodità clericali”.

Due cose mi vengono subito in mente. È il tempo nel quale ci è dato di ripensare tutta la nostra vita. Mi riferisco ai preti operai. Ogni anno qualcuno di noi varca la soglia ultima e a noi che rimaniamo restano mille ricordi di quanto abbiamo vissuto insieme e anche le testimonianze scritte che vengono a risvegliare la nostra memoria.

Ma capita che giungano informazioni di preti che, come noi, hanno trascorso la loro vita in un lavoro comune “spogliandosi di tutte le vesti e comodità clericali” senza che noi ne avessimo notizia. È il caso di don Eugenio Del Bello, detto Doge, il prete pescatore di Ancona, morto nel 2010. Nel decimo anniversario, amici suoi ci hanno cercato per raccontare la sua storia e inviare foto che abbiamo pubblicato su PRETIOPERAI.

Ciascuno ha lasciato una traccia del suo passaggio nella vita e questa scia porta con sé il profumo dell’Evangelo. Lo sentono anche i molti che non frequentano sagrestie e chiese. E qui viene in nostro aiuto un’intuizione che risale ad alcuni decenni fa e che troviamo registrata nel primo quaderno della nostra rivista: “Noi siamo coloro che interpretano le parabole rappresentandole, come in una grande recita nella quale ci è toccata la parte del lievito: che non sa se la massa fermenta, se fermenta male o bene”.

Le parabole narrate da Gesù non hanno nulla di sacrale: da un lato sono colte dalla vita normale nella laicità quotidiana, dall’altro in questi frammenti viene intravista e annunciata una similitudine con il centro stesso della predicazione di Gesù: “Il regno dei cieli è simile a…”.

In questa grande rappresentazione che coinvolge l’intera vita c’è una trama di fondo che deve ispirare la creatività. Beppe, assieme a Mario Facchini, così la esprime:

“E Gesù Cristo è stato nella sua vita, dalla culla all’officina, alla croce, un povero: la sua casa, la vita di lavoro, e i problemi di chi lavora, cioè di chi è povero. La realtà è stata da lui vissuta senza riserve: in tutto simile agli uomini… Noi siamo consapevoli che la scelta della povertà è una componente necessaria nella vita di chiunque vuol seguire Gesù… Noi abbiamo la certezza e la gridiamo al mondo che per ridire in verità (senza magia e superstizione) le parole di Gesù (cioè il suo Vangelo), dobbiamo prima scegliere di vivere come Lui”.

Insomma occorre diventare una sua parabola, un’allusione al Regno, con la creatività di chi avverte questo impulso al centro della sua coscienza, in rapporto con l’ambiente nel quale è inserito. Da un lato c’è il riconoscersi con altri che hanno avvertito e seguito la luce interiore che spingeva verso questa scelta di vita, dall’altro c’è il contesto dentro il quale si è cresciuti e ci si muove per incarnare, dare corpo, al proprio presente e futuro.

Passati decenni appare evidente la unicità di ciascuno nel percorso compiuto, appare la parabola esistenziale vissuta e da raccontare. Non ce n’è una uguale all’altra, con varianti che possono anche stupire, ma pure al fondo emerge la nostalgia dell’Evangelo come proiezione in avanti.

* * *

Qui abbiamo la parabola di Beppe che ha interpretato il ministero nella due condizioni di vita: da celibe e “in comunione con una donna”, continuando e arricchendo il cammino intrapreso. È questa la parabola che viene narrata nel libro. Qualcuno dirà: ma come?

Pensando a Beppe e Lucia mi sono venuti in mente in particolare due passi che troviamo nei vangeli di Matteo e di Marco (Mt 15, 1-9; Mc 7,1-13). In essi Gesù, dinanzi a chi lo accusava di violare le tradizioni degli antichi, distingue nettamente le tradizioni umane dal comandamento di Dio. Rimproverando che spesso queste tradizioni, che possono anche avere un loro senso, vengono anche utilizzate per oscurare il comandamento di Dio.

Ora occorre dire chiaramente che la connessione strettissima, quasi indissolubile, tra ministero presbiterale e celibato non appartiene al comandamento di Dio, fa parte di tradizioni che hanno una loro antichità, ma che non risalgono certo alla tradizione apostolica. Tutte le convenienze che hanno portato fino alla formalizzazione canonica della legge del celibato non sono sufficienti a farlo diventare un generalizzato comandamento di Dio.

D’altra parte nella stessa chiesa cattolica orientale ci sono le due forme di ministero: celibatario e uxorato. Così pure, negli anni scorsi, pastori anglicani passati alla chiesa cattolica hanno conservato moglie e figli continuando a esercitare il ministero.

Questo ci porta ad accogliere come un grande regalo la testimonianza di Beppe:

“Il fatto di stare con Lucia non solo non ha interrotto quella sensibilità che ci poteva essere, ma l’ha moltiplicata: questo si dovrebbe capire per fare un ragionamento sul celibato. Non è questione di regole, ma il fatto che si creda o meno che la donna arricchisce dove vive”.

E rivolgendosi ai suoi genitori per spiegare il senso della loro decisione di vivere insieme, scrivevano:

“La strada su cui camminiamo ora non è un’altra strada, diversa da quella di prima: è la stessa strada che va cioè verso un servizio ai fratelli sotto la spinta di quello Spirito che animava Gesù Cristo e gli Apostoli … Insomma, avete capito? Non guardate con diffidenza al nostro amore. Anche se rompe certi schemi noi crediamo sia voluto e benedetto da Dio, perché il nostro albero dia più frutti di prima. Se il servizio ai fratelli è la ricerca principale del nostro cammino, forte è, ogni giorno, la sete di Giustizia”.

L’originalità della parabola è sempre correlata al contesto nel quale si sviluppa. Beppe è cresciuto a Firenze in un tempo, a cavallo degli anni ’60 e ’70 definito dal sindaco La Pira “la germinazione fiorentina”. Per capire basta fare alcuni nomi: don Mazzi, don Milani, padre Turoldo, padre Vannucci, il card. Elia Dalla Costa, don Facibeni, don Luigi Rosadoni, padre Balducci, Bruno Borghi, il primo prete operaio italiano e anche l’esempio del nostro Renzo Fanfani.

Oltre al laico La Pira si possono aggiungere Piero Bargellini, Gian Paolo Meucci, Mario Gozzini e molti altri. Il rettore del seminario di Firenze, dove Beppe ha sviluppato la sua formazione, era mons. Bonanni, che favoriva all’interno del seminario lo sviluppo di questa germinazione, invitando vari soggetti nominati a frequentare quella casa dove si formavano i nuovi preti.

Nel 1962, anno dell’ordinazione presbiterale di Beppe, mons. Florit, promosso cardinale nel 1965, divenne vescovo titolare della diocesi di Firenze. In quegli anni conciliari si schierò con la minoranza conservatrice. Nel 1964 decise di sostituire mons. Bonanni nel suo incarico di rettore del seminario, formatore dei giovani candidati al ministero, per dare una svolta tesa a sterilizzare quel giardino dalla germinazione fiorentina. A seguito di questa decisione, don Lorenzo Milani e don Bruno Borghi scrissero una lettera garbata nella forma ma dura nella sostanza, indirizzandola ai preti della diocesi chiedendo loro di sottoscriverla. “Il seminario è un fatto di tutti noi, non è un fatto privato del Vescovo”. In quella lettera si parlava anche della repressione nei confronti di Padre Balducci e anche del fatto che nella riunione pre-conciliare, invece di aprire un dialogo, l’incontro si era ridotto a un monologo del vescovo.

Nel libro Beppe riporta un biglietto inviatogli da don Milani:

“Caro Beppe, Ti raccomando la lettera che ti accludo perché tu non la cestini senza pensarci bene sopra. Sei uscito da poco di seminario e saresti un ingrato se tu ti disinteressassi del problema. Spero proprio che vorrai aderire all’iniziativa senza paure e che cercherai qualche tuo amico sul quale pensi di poter influire per dirgli che tu aderirai e che si faccia coraggio d’agire pure lui. Spero di vederti presto quassù. Un abbraccio. Tuo Lorenzo”.

Su circa 300 preti, solo dieci firmarono. Commenta Beppe:

“Non pensavo di fare nulla di strano, non pensavo di provocare un cataclisma. La lettera chiedeva il dialogo, in maniera un po’ brusca: se non si dialoga, non ci sarà mai la Chiesa universale. Però tutto sommato pensavo che la richiesta potesse essere accolta. Quindi firmai, assieme a Carlo Calamandrei”.

* * *

Furono anni di ricerca. Una ricerca fatta insieme a un suo compagno di seminario, Beppe Socci, il nostro caro amico deceduto nel 1998. Ma l’immagine che seguivano non era quella canonica di parroco e vicario. Era il tempo dell’Isolotto. Di quello che succedeva però vedevano l’aspetto della contestazione, il legame con la politica locale, più che una proposta.

L’orientamento che si faceva largo in loro era di basarsi su una presenza cristiana alla pari, tipo il modello dei Piccoli fratelli di Charles de Foucauld, vivendo fuori dalle canoniche in una normale abitazione, come gli altri. Intanto cominciarono con la scelta del lavoro di braccianti agricoli, quello che era a loro possibile e con la totale gratuità dei servizi pastorali che potevano fare nel tempo che rimaneva.

Era un lavoro duro quello nei campi, tutto a braccia. L’iniziale non ostacolo del vescovo Florit, secondo Beppe, dipendeva dalla sua convinzione che dopo sei mesi di quel lavoro si sarebbero stancati e lo avrebbero lasciato.

E invece no. Fatto sta che alla fine del 1970 arrivava loro una lettera del vescovo con l’ordine di chiudere l’esperienza e di non proseguirla “né lì né altrove, né in nessun altro luogo della diocesi di Firenze”. La loro risposta fu: “il mondo è un po’ più grande della diocesi di Firenze”.

Nel frattempo il lavoro aveva prodotto una maturazione importante nel rapporto con la gente:

“A Castiglioni cominciai a non sentirmi più un privilegiato, con un mestiere (il prete) che dava prestigio e potere sulla gente e un villeggiante sulla terra. Scoprii definitivamente la mia vocazione: vivere nel mondo, come se fosse la casa di mio Padre, per dirla con Nazim Hikmet, alla pari degli altri uomini che avrei incontrato e che consideravo fratelli e sorelle. Cominciai a sentirmi bene, a capire che questa era la mia strada”.

Dopo vari contatti, compreso quello con Paul Gauthier, in Israele a Nazareth, decisero di andare a Viareggio, nella comunità del Bicchio di don Sirio Politi, costituita da uomini e donne.

* * *

Il contatto e la conoscenza con questa comunità per lui che proveniva “dalla solitudine dei campi” fu un tempo importante. “Ora siamo entrati nella mischia”.

“Qui ho avuto la certezza dei miei sogni giovanili: una vita normale di uomini e donne, di lavoro onesto per vivere, come tutti, una casa ospitale e accogliente, che non aveva odore di sacrestia, ove vivere, pregare insieme, studiare, accogliere. Così volevo fare il prete, non come un mestiere a sé, al di sopra delle spalle della gente, perché così mi è apparso Gesù di Nazareth, il falegname, che volevo seguire per tutta la vita: vita vera, sudata e non già scritta e pensata dal vescovo e dal Codice di Diritto Canonico”.

Il nuovo lavoro lo trovò in una fabbrica, alla FERVET, dove si riparavano i vagoni ferroviari e si facevano manutenzioni. Oppure si demolivano. Un lavoro molto duro, con mazzate e fiamma ossidrica. Lavoro anche molto pericoloso, non solo per i frequenti incidenti, anche mortali, ma per la presenza dell’amianto e del creosoto, sostanze che nel tempo attivano forme tumorali.

Alla domanda dell’intervistatore: “Tu ti sentivi un prete operaio o un operaio prete?”, Beppe rispondeva con le stesse parole di Bruno Borghi: “un operaio prete”.

Fu un tempo di accese lotte sindacali. Iscritto alla FIM, fu delegato eletto dai compagni nel consiglio dei delegati. Viareggio era una realtà molto combattiva e agli inizi degli anni ’70 la lotta operaia ottenne risultati importanti. Alla FERVET vi furono miglioramenti salariali, con scatti di qualifica, gestione della mensa, l’aumento del numero delle docce.

Comunque la situazione rimaneva molto pesante. Un suo amico, col quale andava pescare, fu colpito violentemente da un gancio alla milza. La corsa all’ospedale fu inutile. Al funerale di Sergio c’erano i preti operai di Viareggio. Fu Beppe a dire la messa e anche Sirio prese la parola.

Ci fu un secondo incidente mortale. “Questa è stata un’esperienza forte per me, sono cose che rimangono nella pelle: due compagni morti nei miei primi anni di lavoro operaio”.

* * *

A Viareggio si è rimesso in cammino

“non sulla strada clericale, ma sulla strada di uomini e donne, l’unica che ci si apre davanti, quella che aveva percorso anche Gesù. Su questa strada ho incontrato santi e peccatori: con loro ho condiviso lavoro, amicizia e sogni. Ecco perché ho incontrato Lucia. Con lei, dopo tre anni di riflessione, abbiamo capito che fare famiglia era ‘proseguire il cammino’. Non abbiamo mai pensato di cambiare strada: nessuno di noi l’avrebbe voluto. Con Lucia, la donna è entrata nell’orbita sacerdotale e fare il prete in due è stato il nostro modo“.

Come interpretare queste affermazioni? Personalmente io intuisco questo linguaggio sul piano del loro percorso esistenziale dove l’essere prete di Beppe si è sviluppato come uscita piena nel mondo, nel mondo del lavoro, sottoponendosi a una torsione che ha modificato i connotati usuali di quello che si intende normalmente con la parola prete. Mentre per Lucia c’è stato un aprirsi ad un senso evangelico che Beppe non poteva non trasmettere. Non a caso il riferimento ultimo è sempre la vita di Gesù di Nazareth.

Ora c’è da dire che proprio quella figura di prete abbandonata da Beppe si trova in una crisi profonda. Essa è in gran parte un prodotto storico, che va ripensato anche nella sua fondazione teologica, alla luce del Nuovo testamento.

In una sintesi rapidissima cito da un recente testo il panorama nel quale siamo chiamati a riorientarci, ripensando anche il nostro linguaggio abituale.

“Secondo il Nuovo Testamento, vi è un unico sacerdozio, quello di Cristo, e il popolo di Dio sacerdotale. Secondo la lettera agli Ebrei, Cristo ha offerto ‘una volta per tutte’ (Eb 7,27) il sacrificio che riconcilia Dio con gli uomini; così egli è divenuto il nostro sommo sacerdote in eterno, mettendo fine a tutti i sacerdozi e a tutti i sacrifici, essendo perciò ‘l’unico mediatore tra Dio e gli uomini (1 Tim2,5). Il sacerdozio riguarda solo Cristo.

Un secondo insegnamento del N.T. è altrettanto fondamentale: il popolo di Dio è un popolo di sacerdoti, che vive in mezzo alle nazioni in giustizia e santità e che ha accesso diretto a Dio nel sacerdozio di Cristo. Ma l’idea che ogni cristiano sia in se stesso prete nel senso del sa- cerdozio non viene espressa in nessun luogo. I ministeri sono numerosi e diversi nella Chiesa, ma non sono collocati nella linea del sacerdozio, ma in quella dei carismi dello Spirito per presiedere alla Chiesa. Il ministero ordinato nella Chiesa si pone direttamente come presidenza pastorale delle comunità cristiane e implica la presidenza dei sacramenti che edificano la Chiesa”[1].

.Le lotte sostenute da Beppe nella fabbrica ebbero come conseguenza delle ritorsioni pesanti: da fabbro venne ridimensionato come uomo delle pulizie dei reparti e dei gabinetti. La Camera del Lavoro di Pisa gli propose di tornare nel mondo agricolo che lui conosceva bene per organizzare cooperative agricole, con un distacco sindacale che gli manteneva il posto di lavoro.

A seguito della legge del 1977 sull’occupazione giovanile con la possibilità di ottenere terreni incolti nacquero diverse cooperative agricole. Nel 1980 decise di tornare nel Mugello, dove c’era tanta terra e molti giovani senza lavoro. Il ritorno era dovuto anche al pensiero dei genitori diventati anziani, per essere loro più vicino. Varie iniziative, anche di tipo formativo, nell’ambito del settore agricolo, vennero intraprese, anche se notevoli furono gli ostacoli frapposti per l’ottenimento di terre incolte.

Ci fu un’azione politica a livello nazionale con la modificazione della legge che rendeva praticamente impossibile ottenere terre. Quando Beppe con la famiglia ritornò nel Mugello, pur continuando con la cooperativa il Bosso, nome del vicino torrente, lui si iscrisse come coltivatore diretto, avendo a disposizione i tre ettari di proprietà del padre. Acquistarono una serra e fecero un vivaio. Aggiunsero una nuova serra a Luco e nacque un’impresa a carattere familiare. Lavoro che Beppe continuò a fare sino alla pensione.

Per altri due anni Lucia conservò il suo lavoro a Pisa, facendo la pendolare quotidiana per poi ottenere il posto di responsabile della riabilitazione del Mugello.

Con questa testimonianza, Beppe riassume anni di attività:

“Sì, era un’impresa a carattere familiare, a cui hanno collaborato anche Lucia e i nostri figli, specialmente Maria e Paolo. Epperò mi sono reso disponibile da subito sia a ospitare per vari stages studenti del locale liceo sperimentale ad indirizzo agricolo forestale, sia per pratiche di lavoro. Poi io e Lucia abbiamo accolto a lavorare, oltre che in casa, persone che erano un po’ ai margini della società. Tra le persone da noi accolte a casa e/o al lavoro in cooperativa mi piace ricordare anche Pierluigi, un medico psichiatra di Maggiano, Lucca, e tanti giovani, alcuni anche incasinati”.

Il libro si chiude affrontando il tema del trattamento dei disturbi mentali e del recupero delle persone, denunciando che l’uso massiccio e costante degli psicofarmaci produce “un manicomio dentro se stessi, una specie di camicia di forza chimica …L’autonomia personale è il vero recupero che cambia la vita alla persona”. Per operare in questo ambito nel 1995 hanno dato vita all’associazione Astolfo, la cui impostazione è davvero innovativa. Interessantissima.

C’è la narrazione della lotta contro l’alta velocità che ha provocato la sparizione dell’acqua dall’acquedotto a Luco, dove Beppe aveva una serra, costringendolo a lasciare la produzione. Senza rimborso per nessuno, perché una nuova legge del governo stabiliva che l’acqua e i prodotti del sottosuolo sono dello stato e non dei cittadini.

Infine c’è la narrazione della visita a papa Francesco delle vittime di violenza del Forteto [2], una tragedia durata più di trent’anni e venuta alla luce per il coraggio di alcune vittime, tra l’indifferenza di popolazione e istituzioni. L’associazione delle vittime del Forteto ottenne una udienza pubblica nel 2017 e il papa li ricevette sui gradini di S. Pietro. Beppe era l’accompagnatore.

“L’incontro fu bello. Il papa disse pochissime parole e ascoltò tutti. Molti si commossero. Sergio Pietralcito, presidente dell’associazione, lo abbracciò e gli consegnò gli scritti perché si potesse documentare. Il papa rimase visibilmente commosso e turbato dalle parole delle vittime. Poi, come sospirando, disse: ‘Vi chiedo perdono a nome della Chiesa’”.

Così termina il libro raccontato. Poi seguono alcuni documenti, tra cui due articoli che parlano della visita di Francesco a Barbiana, sulla tomba di don Milani, il 20 giugno del 2017. Cito in parte quello comparso su Il Galletto:

“GRAZIE. Papa Francesco, ci basta la tua presenza accanto a don Lorenzo. Se tirerai fuori altre parole antiche e nuove dal tesoro del tuo cuore, parole, semi, che forse non giungeranno alle nostre orecchie, ma la tua presenza sì. La udranno anche i non udenti e sarà un invito ad ascoltare finalmente senza pregiudizi la voce umile e potente di don Lorenzo Milani, priore di Barbiana.

‘Ci sono giorni in cui la terra non parla né greco né latino, ma un suo proprio linguaggio che solo nel silenzio tu potrai udire’ (N. Hikmet).

Oggi avrà il linguaggio che fu di Lorenzo Milani, Igino Bonanni, Bruno Borghi, Ernesto Balducci, Luigi Rosadoni, laici e preti dell’ìsolotto, Sirio Politi, Rolando Menesini e Beppino Socci con Sauro e Mirella; di Martino Morganti e dei compagni francescani, quella sommessa di Giovanni Vannucci, frate di Monte Senario con tanti altri giudicati “scomodi” e d’autorità “rimossi”.

Come Bruno Borghi, ad esempio: qui da Barbiana ha scritto con Don Lorenzo una lettera ai preti ed al Vescovo della Chiesa fiorentina, che se non fosse stata respinta al mittente, ne avrebbe cambiato il volto. Invece anche Bruno fu criticato, sospeso, rimosso e nessun Vescovo o prete è mai salito a piangere e chiedere perdono sulla sua tomba.

Chi ha incrociato nella sua vita i passi di questi fratelli infangati, diffidati, sospesi e rimossi, sente il bisogno onestissimo di chiedersi: ma davvero è una virtù cristiana obbedire ed accodarsi a questo andazzo di Chiesa – gerarchia e fedeli – che si arrocca, giudica velenosi i frutti buoni che profumano di Vangelo? Non li assaggia nemmeno, li butta via e li calpesta. Salvo poi riconoscere, dopo un tempo vergognosamente lungo, che tanti erano frutti e doni dello Spirito di Gesù che soffia dove vuole, nelle piazze e nelle cattedrali come nelle tante piagge del mondo”.

Roberto Fiorini

[1] Hervé Legrand e Michel Camdessus, Una Chiesa trasformata dal popolo, Milano, Paoline 2021, p. 134.

[2] Il Forteto: cooperativa agricola attiva nel comune di Vicchio con l’obiettivo di creare una comunità alternativa alla famiglia tradizionale. Nel ‘78 i fondatori vennero indagati per atti di libidine violenti nei confronti di adolescenti disabili. Nel 2011 vennero accusati nuovamente e il responsabile venne condannato definitivamente a oltre 15 anni di reclusione per abusi su minori e maltrattamenti.