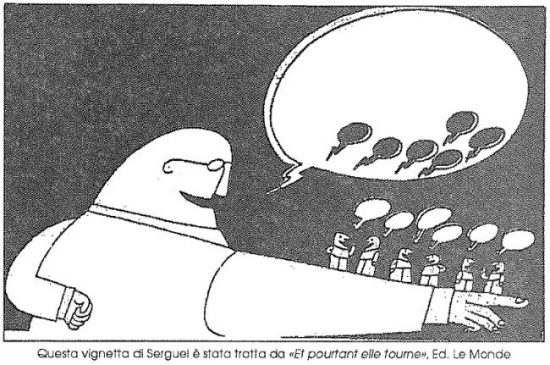

Lo squarcio del velo che ricopriva la corruzione politica ha fatto fiorire mille iniziative e convegni con al centro il problema dell’etica. Etica ed economia. Politica, economia ed etica. Binomi o trinomi diversamente combinati in titoli che faticano a trovare composizioni originali. Con sorpresa personaggi familiari alla lotta politica ed al corrispondente linguaggio politichese si sono messi con disinvoltura ad usare i geroglifici dell’etica.

Vi è anche chi coraggiosamente ha chiamato in causa… l’essere supremo. “Dio in azienda” è stata la trovata, ritenuta felice, con la quale dirigenti e imprenditori cattolici (UCID) nella futura capitale (?) della repubblica del nord si sono dati ripetutamente convegno. Inseguendo la parabola del santo imprenditore.

Non sono mancati incontri che indulgevano alla spettacolarità. Come quello di Romiti a colloquio col card. Martini, mentre i giudici di Milano mettevano il naso nel torbido che emergeva dalle propaggini della più grande industria italiana. Qualche giornalista, c’era da aspettarselo, non s’è lasciato sfuggire l’occasione ed ha accostato questo incontro all’altro più famoso narrato nei Promessi Sposi. Il romanzo racconta che a Lucia è andata bene con l’Innominato, convertito dall’abbraccio del card. Federigo. Peccato che il miracolo non si sia ripetuto per gli operai della FIAT. Anzi, perfino i fedelissimi quadri che nell’80 avevano promosso a Torino la marcia dei 40.000 sono stati messi sul piede di partenza dall’amministratore delegato. Ma è risaputo che nel mondo dell’economia e del lavoro domina una razionalità ed una pressione che non consentono distrazioni di alcun genere.

Tuttavia in questi tempi di miseria della politica e di impressionante durezza e crudeltà dell’economia si ricorre all’etica ed al suo linguaggio. Forse alla ricerca di una foglia di fico per coprire le nudità del reale. Anche nelle ultime elezioni le parole più ricorrenti da tutte le parti erano onestà, pulizia, trasparenza e simili, mentre dai duelli televisivi emergeva più la volontà di squalificare moralmente l’avversario che di confrontare programmi politici comprensibili ed alternativi.

Inoltre sarebbe colpevole dimenticare che in molte situazioni storiche l’appello alla morale fatto in chiave politica è servito egregiamente per veicolare progetti regressivi e restauratori di marca sostanzialmente autoritaria.

Convinti che l’istanza morale sia il nucleo preziosissimo della dignità, valore, responsabilità e unicità di ogni essere umano, pensiamo utile, anche se inusuale in un editoriale, offrire degli spunti, suggerire dei testi che ci mettano sulle tracce dell’etica, cioè di una lettura che aiuti a penetrare la crosta del difficile presente che stiamo vivendo. Così che emerga con maggiore lucidità la responsabilità alla quale siamo chiamati, applicando il discernimento necessario per decodificare la qualità vera della politica quando si ammanta di proclamazioni eticheggianti. Ogni tessera di questo collage, è dotata di autonomia di significato. Ma forse anche dall’insieme, come da un piccolo mosaico, possono sorgere intuizioni e luci che indichino il senso di una direzione.

1. Nessuna etica senza pensiero autonomo

Il panottico

«Per comprendere il senso e la portata della rivoluzione in corso potremmo utilizzare a modo di metafora, come ha fatto M. Foucault, il progetto che G. Bentham, recatosi in Russia presso il fratello, ingegnere navale al servizio dello zar, elaborò in vista della costruzione di un sistema carcerario capace di garantire il massimo controllo dei detenuti: il panottico. “Una costruzione ad anello – così la ripropone sinteticamente Foucault – con al centro una torre tagliata da larghe finestre che si aprono verso la faccia interna dell’anello; la costruzione periferica è divisa in celle che occupano ciascuna tutto lo spessore della costruzione; esse hanno due finestre, una verso l’interno, corrispondente alla finestra della torre; l’altra verso l’esterno, permette alla luce di attraversare la cella da parte a parte (…). Il panottico è una macchina per associare la coppia vedere-essere visti; nell’anello periferico si è totalmente visti ma senza vedere; nella torre centrale si vede tutto senza essere mai visti”.

Come meglio descrivere gli obiettivi di un dominio che voglia diventare davvero assoluto? Il potere assoluto vede tutto ma non è visto. I sudditi sono radicalmente sudditi quando sono “totalmente visti senza vedere”. L’ultimo passo in questa resa dei sudditi nelle mani del potere si dà quando essi si vedono con lo stesso occhio che li vede, in forza di una introiezione che toglie al potere ogni residuo di odiosità». (E. Balducci, La terra del tramonto, Fiesole 1992, pp. 86-87).

2. Le due morali: lettera ad un imprenditore

Nel 1984, dopo 5 anni di lotta e di progettualità per la continuazione della SIDAS, un’acciaieria di Milano-Rogoredo del gruppo Redaelli, gli operai, riuniti in assemblea, apprendono che il commissario straordinario ha ormai preso la decisione della chiusura. L’effetto è indescrivibile. Alla fine decidono all’unanimità di scrivere una lettera. Ne riportiamo il testo sia perché interpreta un copione che migliaia di volte è stato drammaticamente mandato in onda, sia perché esprime magnificamente l’impossibilità di una convergenza etica tra chi ha il potere di decidere sulla vita degli altri e questi altri che sono costretti a subire (C. Sommariva, Le due morali, Roma 1986, p. 135).

Milano, 3 aprile 1984

Al professore Gualtiero Brugger

Via Larga 31, Milano

Un senso di rifiuto e di angoscia ci ha preso quando, nell’assemblea di venerdi 30 aprile 1984, abbiamo ascoltato quanto Lei ha detto in regione il giorno precedente.

Per Lei “lettere di licenziamento” sono tre parole che sono una “conseguenza inevitabile”.

Per ciascuno di noi quelle parole sono un attacco ed un insulto alla nostra dignità, alla vita nostra e delle nostre famiglie. Da cinque anni noi viviamo la sofferenza dell’incertezza. Lei queste cose può certamente conoscerle, ma non può “saperle”.

Per Lei noi possiamo apparire come “conseguenze” in mezzo o in fondo a un bilancio le cui cifre si possono non difficilmente manovrare. Ma questa “morale” noi la rifiutiamo. Per noi la vita umana, la dignità dell’uomo, il diritto di tutti a vivere in modo uguale, viene prima delle cifre e dei bilanci.

Sappiamo che attualmente questa morale è perdente. Ma allora ci sembra che sia perdente anche la vita.

A chi e a cosa serve la Sua professione?

Le abbiamo scritto queste cose perché sappia che la nostra condizione di classe ci porta ad avere una morale in contraddizione con la Sua.

Appunto per questo noi Le auguriamo di non dover mai provare nella Sua vita l’offesa, la sofferenza, l’incertezza che noi stiamo provando.

(all’unanimità in assemblea abbiamo approvato il fatto di scriverLe così)

3. Quando la forza si fa etica

Tucidide narra nelle sue Storie che gli Ateniesi diedero il loro ultimatum alla piccola città di Melos con il seguente discorso che esprime tutto il realismo della politica:

“Dato che lo spirito umano è fatto così com’è, ciò che è giusto non viene esaminato se non vi è necessità uguale da una parte e dall’altra; invece se c’è un forte ed un debole, il possibile è compiuto dal primo e accettato dal secondo…

Noi crediamo, per quanto concerne gli dei e abbiamo la certezza per quel che concerne gli uomini, che sempre, per una necessità di natura, ciascuno comanda ovunque ne ha il potere”.

In questa visione il giusto è possibile solo con un equilibrio di forze. Come sui due piatti di una bilancia quando i pesi si equivalgono. Ma quando su un piatto viene gettata la spada di Brenno allora è la sua volontà a prevalere e a determinare quella “legittimità” alla quale il debole non può che adeguarsi.

Con la forza e la profondità del mito troviamo espressa questa dura legge nella famosa favola trasmessa da Fedro:

Un lupo e un agnello, spinti dalla sete, erano giunti allo stesso ruscello. Più in alto si fermò il lupo, molto più in basso si fermò l’agnello.

Allora quel furfante, spinto dalla sua sfrenata golosità cercò un pretesto per un litigio. “Perché – disse – intorbidi l’acqua che sto bevendo?”.

Pieno di timore l’agnello rispose: “Scusa, come posso fare ciò che tu mi rimproveri? Io bevo l’acqua che passa prima da te”.

E quello, sconfitto dall’evidenza del fatto, disse: “Sei mesi fa hai parlato male di me”. E l’agnello ribattè: “Ma se non ero nato!”.

“Per Ercole! Fu tuo padre a parlare male di me!” – disse il lupo. E subito gli saltò addosso e lo sbranò fino ad ucciderlo ingiustamente

(Fedro, Animali nelle favole, Firenze. 1980, pp. 9-11).

Riportiamo un illuminante commento di Armido Rizzi:

I miti non sono solo opere di un autore, ma sedimentazione di una lunga saggezza, che parla in lui più di quanto egli stesso parli; i miti dicono il senso più di quanto la ragione riesca a dipanarlo. Qual è, dunque il senso, il sensus plenior, della nostra favola? Essa ci rivela lo specifico della violenza umana. Un lupo non ha bisogno, per mangiare un agnello, di cercare scuse; la sua violenza è innocente, al di qua del bene e del male.

L’uomo-lupo ha invece bisogno di scuse, di pretesti per legittimare il suo gesto omicida. Di più, non si limita a rendere lecito, cioè permesso, il suo atto; lo rende obbligatorio, un dovere a cui non può sottrarsi: un’offesa da lavare, un onore da riscattare. L’aggressione all’agnello è così giustificata, nel senso forte: è un atto che realizza l’ordine della giustizia, un diritto-dovere.

(Il cuore violento, Servitium n° 18/1981, p. 10).

L’esercizio della forza, nel senso più ampio del termine, ha bisogno di esprimersi come esigenza etica. Vi è una morale che non fa altro che avvolgere di rispettabilità e doverosità quello che nella sostanza è dinamica ed esito dei rapporti di forza.

Una riflessione etica che occulta questa elementare verità dietro l’enunciazione di valori e buone intenzioni non fa altro che produrre un alone illusionistico, che nella sostanza copre di menzogne i dati reali.

4. Un vicolo cieco

Vi è chi cerca una via di uscita, nell’ambito economico, per combinare in termini produttivi economia ed etica:

Non sto sostenendo che l’approccio non etico all’economia debba essere improduttivo. Vorrei però sostenere che l’economia, così come si è venuta costituendo, può essere resa più produttiva se si presta maggiore e più esplicita attenzione alle considerazioni di natura etica che informano il comportamento e il giudizio umani. Non è mio scopo eliminare ciò che si è ottenuto, quanto piuttosto chiedere di più.

(Amarthia Sen, Etica ed economia, Bari 1988, p. 16)

Secondo questa tesi l’etica sarebbe più opportuna e conveniente perché garantirebbe un maggiore successo della stessa attività economica. Non dovrebbe sfuggire che una tale impostazione configuri l’istanza rappresentata dall’etica in posizione subalterna, ancillare, non autonoma, cioè funzionale a qualcosa d’altro che nella sostanza rimane l’obiettivo determinante.

Non è ancora una volta, sia pure in maniera più soft e presentabile, una forma di occultamento dei meccanismi di forza che regolano i rapporti reali? Meccanismi duri che escono allo scoperto soprattutto nei periodi di crisi quando i diritti umani ed economici, acquisiti e legalmente sanciti, perdono qualsiasi efficacia protettiva.

5. Etica come obbligazione verso gli esseri umani soggetti a bisogni materiali e morali

Riportiamo da Pier Cesare Bori (Per un consenso etico tra le culture, Genova 1991, pp. 91-92) la pagina conclusiva nella quale si riferisce e cita ampiamente S. Weil (La prima radice, Milano 1990):

Simone Weil sofferente, morente si può dire, anche per le gravi privazioni cui si sottopone, scrive avendo dinanzi il problema di come “radicare il popolo”: quale cultura , quale etica per la Francia, quando fosse uscita dalle rovine, anzitutto morali, della seconda guerra mondiale. Una dichiarazione dei diritti, lascia intendere la Weil, non sarà sufficiente. Occorre recuperare l’idea di obbligo verso l’essere umano in quanto tale, a partire dai bisogni concreti, primo fra questi il cibo. Quest’obbligo non si fonda su nessuna situazione di fatto, né sulla giurisprudenza, né sui costumi, né sulla struttura sociale, né sui rapporti di forza, né sull’eredità del passato, né sul supposto orientamento della storia. Poiché nessuna situazione di fatto può suscitare un obbligo…

Quest’obbligo non si fonda su nessuna convenzione… Quest’obbligo è eterno. Esso risponde al destino eterno dell’essere umano… Quest’obbligo è incondizionato. Se esso si fondasse su qualcosa, questo qualcosa non appartiene al nostro mondo. Nel nostro mondo non è fondato su nulla… Quest’obbligo non ha fondamento, bensì una verifica nell’accordo della coscienza universale. Esso è espresso da taluni dei più antichi testi che si siano conservati… L’obbligo è adempiuto soltanto se il rispetto è effettivamente espresso, in modo reale e non fittizio; e questo può avvenire soltanto mediante i bisogni terrestri dell’uomo.

La coscienza umana, su questo punto non ha mutato mai. Migliaia di anni fa gli egiziani pensavano che un’anima umana non possa giustificarsi dopo la morte se non può dire: “Non ho fatto patire la fame a nessuno”. Tutti i cristiani sanno di dover udire, un giorno Cristo dire loro: “Ho avuto fame e tu non mi hai dato da mangiare…“. Far sì che non soffra la fame quando si ha la possibilità di aiutarlo è dunque un obbligo eterno verso l’essere umano. Essendo quest’obbligo il più evidente, esso dovrà servire come esempio per comporre l’elenco dei doveri eterni verso ogni essere umano.

6. E la chiesa?

Un accenno sull’etica nella chiesa. Essa prende il nome di conversione continua e permanente. Come processo che riguarda non solo i singoli, ma anche l’assetto istituzionale e le modalità di vita comunitarie. L’appello di Gesù che troviamo all’inizio del Vangelo: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo” (Mc. 1,15) non può essere oggetto di predicazione o invito rivolto agli individui. Una riduzione del genere ha effetti letali.

Riportiamo due testi. Il primo si riferisce alla situazione politica e sociale italiana ed a responsabilità specifiche che la classe dirigente ecclesiastica non può ignorare limitandosi ad attribuire ad altri colpe e disonestà.

La Civiltà Cattolica (1993 III, 449-461) nel suo editoriale cita il messaggio della Presidenza della CEI del 30 giugno ‘93 sul “Significato della presenza rinnovata e unita dei cristiani nella vita sociale e politica, nella prospettiva del bene comune della nostra nazione” nel quale tra l’altro si dice:

Grande è la necessità di una rieducazione alla legalità, ancora più forte è la necessità di una rieducazione alla moralità della vita, sia personale che collettiva. Soltanto attraverso la reale conversione delle persone il nostro paese potrà riprendere quota ad ogni livello e sperimentare una convivenza più giusta e solida… Essa richiede non solo un rinnovamento delle persone e dei modelli organizzativi, ma ancor più una soggettualità sociale e politica organica…

L’editoriale prosegue rivolgendo alla stessa chiesa italiana, ed alla sua classe dirigente, questo appello alla conversione:

È necessario che questo richiamo alla “conversione” riguardi pure la Chiesa stessa, anche nella sua componente gerarchica e sacerdotale: è a partire da questa “conversione” – dolorosa ma indispensabile – che la Chiesa italiana può avere l’autorità morale necessaria per indicare agli italiani, in questo momento di trapasso, le vie del rinnovamento sociale e politico…

Lo scorso 3 ottobre a Montreuil (Francia) si sono ricordati i 50 anni della pubblicazione di Francia, paese di missione?, un libro di Godin H. e Daniel Y. che ha segnato un’epoca. In quel contesto è stata ricordata la drammatica vicenda dei preti operai costretti dal divieto romano culminato con la lettera del card. Pizzardo del 3 luglio 1959, a scegliere tra vita operaia e gli obblighi connessi con la vita sacerdotale. Si era alla vigilia del Concilio. Dei 100 preti operai allora impegnati circa la metà decisero di continuare nella loro fedeltà alla condizione operaia. Proprio a questi non sottomessi, ormai rimasti in pochi (due di loro lo scorso anno sono intervenuti al convegno nazionale dei PO italiani. Le loro testimonianze sono pubblicate nei numeri 20-21 e 22 della nostra rivista), il vescovo di Soissons, presidente della commissione episcopale francese per il mondo operaio si rivolgeva:

Vorremmo che anch’essi sappiano che noi riconosciamo la loro ricerca di essere fedeli, nel mezzo del dramma, alla loro missione. Vogliamo dire a questi preti che si sono sentiti esclusi che noi siamo pentiti di tutto ciò che, quarant’anni fa e ancora oggi ha fatto pensare che la condizione operaia sia incompatibile con lo stato di vita del prete.

Riportiamo uno stralcio del commento apparso sulla rivista Il Regno:

Doloroso è stato pensare all’atteggiamento dei vescovi, dei preti e dei tanti laici cristiani verso coloro che hanno continuato a lavorare rimanendo sacerdoti: sono stati ignorati e ci si è comportati come se non esistessero. Ora si rischia di farne degli eroi…

Giustamente non c’è stata euforia fra i preti operai francesi presenti a Montreuil nel ricevere la dichiarazione dell’episcopato francese: non è stata una vittoria di qualcuno contro altri, ma la dichiarazione di una disfatta per tutti. Non si possono costruire monumenti per gli uomini che si sono prima uccisi…

Sono stati uomini forti, quei vecchi preti che hanno ascoltato con dignità la loro riabilitazione, senza pretendere nulla in cambio… Il mea culpa dell’episcopato francese non è certamente consolante anche perché altre questioni brucianti sono oggi sul tappeto della chiesa e sono liquidate nello stesso modo dei pretioperai… (Chieregatti, Il Regno 20/93, p. 625).