Editoriale

Quando Bruno è morto ho subito pensato alle parole scritte alla fine de “L’umano educatore”, un testo della Coop. Culturale “Don Lorenzo Milani”, dei nostri compagni di Milano:

“Noi non saremo mai una istituzione, perché ogni istituzione chiede i suoi servi. Noi non costruiremo un’organizzazione. Noi siamo e saremo soltanto un investimento di desideri, di liberazione dalla paura… Di noi non deve rimanere nulla, al di fuori del ricordo di avere un tempo e per un tempo camminato insieme ricercando libertà e liberazione”.

È questo ricordo che abbiamo provato a raccogliere, un dono per chi ha fame e sete…!

Tarderà mucho tiempo en nacer,

si es que nace,

un andaluz tan claro, tan rico

de aventura.

yo canto su elegancia con palabras

que gimen

y recuerdo una brisa triste

par los olivos.

Federico Garcia Lorca

“Tarderà molto tempo che nasca, se pur nasce / un sì schietto andaluso, sì ricco d’avventura.

Canto la sua eleganza con parole che gemono / e ricordo una brezza triste per gli oliveti”.

COME DIRE BRUNO?

Mettendo insieme i nomi che definiscono il suo stato nei vari momenti della sua vita: prete, operaio, contadino, marito, babbo, volontario del Carcere di Sollicciano?

Oppure i mondi in cui si è impegnato senza risparmio: quello dei portatori di handicap, la fabbrica e il sindacato, il Nicaragua?

Ed ancora, come “dire” la sua allegria, la sua delicatezza, la dura coerenza delle sue scelte, il pianto di dolore per l’amico infermo, o quello di gioia quando ci parlava del figlio? Come dire l’ampiezza della sua serena libertà?

Tutto questo, però, non coglie il punto, il nocciolo duro, la “parola creatrice” che l’ha chiamato all’esistenza.

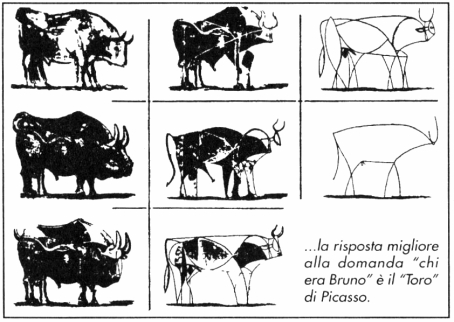

La risposta migliore alla domanda “chi era Bruno” è il “Toro” di Picasso. I passaggi per arrivare alla linea dolce e pulita dell’ultimo disegno esprimono la progressiva liberazione da ogni schema, la fatica e la “via” che Bruno ha percorso per diventare ed essere “semplicemente” un uomo!

Bruno rifuggiva da ogni schema, da ogni definizione, compresa quella di preteoperaio. Non faceva molti discorsi ed ha lasciato pochissimi scritti. Ascoltava molto e poneva domande e spesso quelle domande permettevano di centrare il problema o di fare emergere quello nascosto.

Un suo caro amico, Beniamino Deidda, in un incontro promosso dall’Associazione Italia Nicaragua il 24/11/2006, ha messo in evidenza alcune caratteristiche dell’agire di Bruno, che condivido pienamente:

“…Vorrei sottolineare una caratteristica costante di tutto l’impegno di Bruno: non ha mai fatto battaglie di retroguardia, non si è mai battuto per affermare astratti principi morali, ha sempre scelto terreni di lotta in cui fondamentali questioni etiche erano intimamente intrecciate con le questioni civili e sociali. Soprattutto la rivendicazione dei diritti civili e sociali per chi ne era privo è stata la costante preoccupazione delle sue azioni. Come negli anni ’60, quando Quintole si riempì di disabili gravi e di carrozzine.

La stessa tenacia e la stessa lucidità si ritrovano nell’atteggiamento di Bruno in occasione dei licenziamenti che colpivano i suoi amici o anche sconosciuti, che magari , non erano adeguatamente sostenuti dai sindacati. Qualcuno di costoro, disperato per aver perduto il lavoro, arrivava a Quintole a chiedere aiuto e ogni licenziamento diventava una buona occasione per discutere, per mobilitare i compagni operai, per organizzare riunioni e assemblee, per creare consenso e partecipazione alla nuova lotta che si andava preparando”.

Insieme all’educazione instancabile, alla consapevolezza dei propri diritti ed alla lotta per affermarli, Bruno svolgeva anche un’attività di sostegno e di solidarietà piena di partecipazione e di delicatezza. In questo la sua disponibilità era totale.

Anche con i carcerati:

“Un filo che non si è mai spezzato durante tutta la sua vita …l’interpretazione della figura di volontario data da Bruno è stata esemplare. Perché ha spazzato via l’aspetto assistenziale e genericamente improntato alla pietà verso i carcerati e lo ha sostituito con un forte impegno civile teso a realizzare i principi della costituzione”.

C’è un’altra cosa che “sommessamente” mi sento di dire: Bruno sapeva vivere la novità del presente ed era pronto ad accogliere il futuro, senza farsi dominare dal passato.

“Uomo libero e senza padroni, Bruno ci ha insegnato ad essere liberi attraverso un cammino difficile, tutto dalla parte dei deboli, dei disgraziati e degli emarginati. E lo ha percorso fino in fondo, rompendo con tutti, con i padroni, con il potere politico e amministrativo, con i sindacati, con la magistratura e, quando è stato il momento, anche con la Chiesa. In cambio ha trovato l’affetto dei disperati, degli irregolari, dei carcerati e degli uomini di buona volontà” (Beniamino Deidda).

Nei molti anni della sua vecchiaia la novità di vita che stava fiorendo nel suo profondo, rendeva la sua umanità adatta a capire la grandezza della sfida che abbiamo di fronte, adatta ad affrontare i cambiamenti in atto nel mondo, ma soprattutto capace di avvertire il senso della profondità di questi cambiamenti.

“Benché quasi nessuno ne abbia ancora coscienza, non ci fu mai una causa così grande, così nobile, così necessaria come la causa dell’umanità, per sopravvivere, vivere ed umanizzarsi. Tutto in una volta ed inseparabilmente” (Edgar Morin).

BRUNO BORGHI

Nato all’Impruneta (FI) nel 1921.

Nel 1937 entra in seminario.

Nel 1946 viene ordinato prete dal Card. Elia Dalla Costa.

1947: cappellano a Coverciano e vice assistente delle ACLI con padre Tersi (gesuita). Conosce la Joc e i pretioperai francesi a Marsiglia.

Nel 1950 entra nelle fonderie della “Pignone”.

1951: cappellano a Pontassieve e collabora con la cooperativa.

1951-52: cappellano a Cortenuova Empoli.

1953-56 vicario economo a Livizzano e a Mantigno (S. Donato); inoltre è cappellano al carcere minorile (i corrigendi) a Firenze.

1956: cappellano a Brozzi, periferia di Firenze.

1957: cappellano di S. Antonio al Romito, periferia di Firenze.

Dal 1958 al 1969: parroco di Quintole (una Barbiana sulle colline di Firenze) dove abiterà sino alla morte della madre.

1959: processo alla Galileo.

1963: sostiene l’occupazione nelle miniere di Ravi monte Amiata.

Nel 1968 lavora alla “Gover”, una fabbrica di prodotti in gomma; licenziato per attività sindacale vince il processo contro il licenziamento e viene riassunto.

1969: dimissioni da parroco di Quintole a seguito della vicenda dell’Isolotto.

1971: processo per lettere vilipendio ai giudici.

1980: morte della madre.

1981: lascia il “ministero” e fa il contadino nella zona di Torri, collina vicina a Firenze.

Nel 1985 – 1987 – 1989 va in Nicaragua: lavora in una cooperativa agricola, “Los Brasiles”.

Negli ultimi 20 anni è impegnato nel carcere di Sollicciano.

Muore il 9 luglio 2006 a Torri (FI), dove viveva con la moglie ed il figlio.

È sepolto nel piccolo cimitero della frazione di Torri, sulle colline.

Nota bene: a chi legga questo “quaderno” su Bruno Borghi verrà in mente questa obiezione: ma quest’uomo le ha fatte sempre tutte giuste? Evidentemente no! Ma in questo “ragionar per isfogar la mente” permettete ai suoi amici di ricordarlo così.