Uno studio sui PO italiani

Gabriele Tomei, giovane laureato in scienze politiche, risiede a Viareggio dove ha conosciuto dal vivo i pretioperai. Recentemente ha partecipato ad un convegno nazionale dei PO italiani

.

1. Chi sono i Preti Operai Italiani? I perché di una riflessione

Domandarsi chi sono oggi i Preti Operai Italiani (POI) può apparire a molti – e perfino agli stessi interessati – un esercizio inutile o quantomeno gratuito. Del resto tanto sono pochi e tanto poco fanno parlare di sé che forse saremmo tutti quanti tentati di dar ragione al partito di quei molti. Ma accettare la ragione del numero impedirebbe di comprendere perché questo movimento (così come molti altri soggetti religiosi partoriti dalla crisi della Chiesa Romana preconciliare) si mantenga invece ancora vivo e dinamico pur essendo ridotto ai minimi termini, disperso nei ritmi della quotidianità e assorbito dalle sue limitate e limitanti dimensioni. Dobbiamo allora riflettere sul perché della loro sopravvivenza, dobbiamo ricercare il senso della loro resistenza: dobbiamo capire quale universo di significati sia attualmente capace di orientarne l’agire e quali trame di relazionalità la attraversino di continuo.

La tesi proposta in queste pagine è che il Prete Operaio si qualifichi oggi come uno dei mediatori carismatici ancora capaci di veicolare e mettere in circolazione significati religiosi in una società fortemente secolarizzata che ha trovato nuova ragion d’essere nella centralità del ‘soggetto’, dell’individuo: rinnovata fonte di comunicazione e di interazione sociale a fronte della generalizzata crisi dei sistemi normativi di significazione, “unico valore riconosciuto e fondamentale, che costituisce la premessa dei sillogismi infinitamente cangianti che definiscono la moderna condizione di esistenza”1.

Riferisce il sociologo francese Alain Touraine: “la società più moderna non è quella più indifferente alla religione, la più liberata dal sacro, bensì quella che ha prolungato la rottura del mondo religioso mediante lo sviluppo congiunto di affermazioni del soggetto personale e di resistenze alla distruzione delle identità personali e collettive”2. Se da un lato, infatti, le religioni ‘forti’ hanno acquistato una più solida autonomia che le rende capaci di produrre e riprodurre i propri ordinamenti e significati dentro circuiti del tutto autoreferenti, perciò distinti e segmentati dagli altri ambiti istituzionali della compagine sociale, dall’altro è entrato in crisi quel ‘nesso di significato’ che legava (religebat) istituzionalmente in modo totalizzante ed univoco il mondano con il trascendente, il profano con il sacro. Sottolinea Burgalassi, “la religione è divenuta affare privato, localizzato e periferico […] minando al cuore la funzione soggettiva e sociale della religione istituzionale”3.

L’uomo ‘religioso’4 si è ritrovato solo di fronte al misteriosus, in un ascolto gravido di interrogativi e di ricerche, di dubbi e di silenzi, di speranze e di attese. Le coordinate della soggettività sono diventate così le dimensioni radicalmente nuove in cui si colloca attualmente l’esperienza del ‘sacro’: il senso dell’agire religioso prende forma ed attinge direzioni sempre più direttamente nelle trame della esistenza personale/relazionale del soggetto, che ha scoperto la capacità di gestire per singoli segmenti una realtà sempre più frammentata ed episodica ed ha imparato a recuperare la propria identità ed autonomia nei risvolti dei sistemi istituzionali, seguendo percorsi non ufficiali, sommersi ed in certi casi perfino clandestini 5.

È da ricercare in questo passaggio l’acuirsi dei conflitti tra individuo e istituzione, carisma e tradizione, etica personalista e autorità magisteriale che caratterizzano la maggior parte delle ‘religioni di Chiesa’. Le istituzioni religiose (normative / burocratiche) infatti, (aprendo l’esperienza degli ‘uditori della Parola’6 tante possibili ‘religiosità’ quanti sono i perimetri comunicativi da quelli intercettati) per loro configurazione prevengono il dissenso mortificando e soffocando i dinamismi della soggettività, costringendo l’autonomia e l’indipendenza delle parti dentro le maglie, seppure elastiche e tolleranti, della funzionalità di sistema. Di contro i circuiti vitali cosiddetti informali (non istituzionali, spontanei, sommersi) garantiscono la sopravvivenza di quelle energie, in forza del loro carattere di sistemi comunicativi aperti, strutturantisi in modi continuamente inediti sulla base dei riferimenti offerti e delle connessioni sperimentate dagli attori che in essi si muovono. È l’esperienza dei movimenti carismatici, dei gruppi informali, del volontariato estemporaneo, dei ‘momenti forti’, delle ‘esperienze’.

La polarizzazione soggetto / istituzione è allora l’articolazione forte dentro la quale trovano spiegazione le ragioni della complessità e contraddittorietà delle fenomenologie religiose: l’esperienza del trascendente si dispiega lungo percorsi che intrecciano, e tuttavia superano, i rigidi confini delle codificazioni istituzionali, forte delle distanze critiche che la sua dimensione soggettiva ha ormai conquistato dai modi ufficiali (formali / categorici) della fede.

Sullo sfondo di questo complesso scenario è nostra intenzione rilevare le dimensioni, le posizioni e le valenze assunte attualmente dai Preti Operai Italiani, che non sono più solo preti e non sono più solo operai: sono ormai diventati più dell’uno e più dell’altro. Venuti meno infatti i paradigmi ed i riferimenti ‘forti’ che hanno individuato storicamente la loro identità (appartenenza alla condizione operaia, referenti ideologici connessi a questa appartenenza, dissenso religioso e allontanamento dai moduli della Chiesa ufficiale, militanza politica, etc.), i POI rimangono oggi un soggetto collettivo marginale, residuale, al suo interno forse anche disgregato; ciò non toglie, però, che questi uomini si ritrovino per un altro verso immersi in trame relazionali più estese di quanto si possa pensare, forse ideologicamente meno schierate ma sicuramente in grado di attivare connessioni dialogiche prima impensabili (le parrocchie, il sindacato, il volontariato, la ‘classe media’…).

I POI appaiono oggi ‘uomini della diaspora’ capaci di costituire ponti preziosi tra mondi diversi, anelli di congiunzione attraverso i quali possono transitare o essere veicolati valori, significati, esperienze con i quali dare alimento a quella ‘cristianità anonima’ che vive e che cresce negli spazi e nei tempi dell’informale.

2. Le nuove coordinate del movimento dei POI: rilevazioni empiriche del fenomeno

.1. La pretesa di ogni riflessione è di essere attendibile, ma tale non potrà risultare se non la si costringe ad una attenta verifica con ciò che emerge dall’osservazione empirica. Le precedenti annotazioni sull’attualità dei POI presentano molteplici inconvenienti ad un simile confronto, perché la complessità del fenomeno male si presta ad una osservazione ‘sul campo’. Non è neppure individuabile ‘un’ campo entro il quale comprendere le diverse esperienze personali, che per la loro irriducibile individualità, sfuggono alla possibilità di essere tipizzate entro un unico principio sintetico. Ciò significa che non è possibile (almeno con gli strumenti di cui disponiamo) definire con precisione le dimensioni dell’appartenenza al movimento dei POI, né i loro interlocutori; ciò significa anche che non è possibile misurare i processi di ibridazione culturale che tra questi si sono attivati, né rilevare le proporzioni e gli effetti delle ‘migrazioni esperienziali’ sperimentate, né l’impatto di queste sui mondi vitali di arrivo, né su quelli di provenienza.

Unica possibilità per un’osservazione empirica dell’attualità dei POI, è la ricostruzione prudente di quei segmenti specifici discontinui e puntiformi dell’esperienza del movimento che pure individuano, nella loro parzialità, momenti manifesti ed intellegibili del campo di cui si va cercando la rappresentazione. Questi segmenti sono offerti dalle testimonianze, dai documenti, dagli incontri del Coordinamento, dall’agenda della Segreteria ed infine dai Convegni che, proprio perché appuntamento periodico per tutti i Pretioperai italiani, offrono più di ogni altra occasione la possibilità di identificare le presenze e qualificare le appartenenze nel Movimento, in riferimento ad un dato spazio (regione, nazione) e ad un dato periodo. Proprio attraverso la lettura di alcuni dati emergenti dalla ‘partecipazione’ ai Convegni (Salsomaggiore 1992; Salsomaggiore 1994) o dalle esplicite ‘dichiarazioni di appartenenza’ (Indagine Coordinamento Nazionale POI 1989), possiamo ricostruire un primo quadro interpretativo delle attuali dimensioni del movimento dei Preti Operai Italiani.

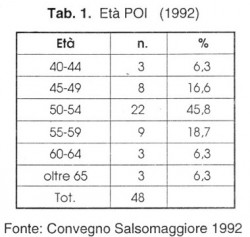

2. Il primo dato rilevante appare il processo di ‘invecchiamento’ dei Preti Operai: la loro età risulta mediamente spostata oltre i cinquanta anni (31,3% oltre 55 anni, nel 1992), e non pare che vi siano energie ‘giovani’ sufficienti da poter configurare un equivalente ricambio (solo il 6,3% ha meno di 44 anni, nel 1992. La struttura per età del movimento dei POI rivela una forte concentrazione di popolazione ancora attiva nel mondo del lavoro ma in forza di professionalità spesso tradizionali, e quindi spesso non più riqualificabili, che ne rafforzano il progressivo scivolamento verso processi di espulsione (più o meno dolorosi, più o meno negoziati) dal mercato del lavoro: ne sono esempio i sempre più frequenti casi di prepensionamento o ‘messa in stato di mobilità’.

.

.

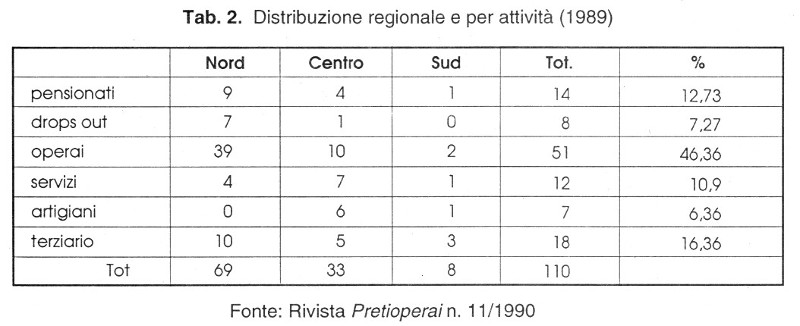

.3. Un secondo dato rilevante è che il movimento dei Preti Operai si è sviluppato soprattutto nel Nord e (anche se in misura assai minore) nel Centro Italia, confermando anche nella distribuzione geografica il radicamento operaista della sua identità. Tuttavia questa ‘opzione’ ideale generatrice del movimento si è nel tempo stemperata in corrispondenza dei più generali processi di deindustrializzazione e terziarizzazione del sistema produttivo italiano.

.4. È possibile analizzare le trasformazioni prodotte da questo processo all’interno del movimento, studiando nel tempo l’andamento di singoli gruppi omogenei, identificati sulla base della loro attività produttiva. Ai fini di questa indagine si è proceduto alla costruzione di sei distinte categorie:

a) Pensionati (Preti Operai che hanno cessato il proprio rapporto di lavoro a causa del raggiungimento dell’età pensionabile e che si trovano ufficialmente ‘al di fuori’ del mondo del lavoro);

b) Drops out (Preti Operai ‘espulsi’ temporaneamente dal mondo del lavoro: cassaintegrati, disoccupati, inoccupati);

c) Operai (Preti Operai che continuano a lavorare in una condizione ‘operaia’ di lavoro manuale dipendente e subordinato);

d) Servizi (Preti Operai che lavorano in una condizione di lavoro ‘manuale’ dipendente e subordinato non qualificato, ma non qualificabili come operai: addetti a magazzini commerciali, addetti alle pulizie, etc.;

e) Artigiani (Preti Operai che lavorano in condizione di lavoro ‘manuale’ autonomo);

f) Terziario (Preti Operai che lavorano in condizione di lavoro autonomo o dipendente qualificato, che necessita cioè l’utilizzo formale di titoli di studio superiori o universitari: infermiere professionale, dirigente cooperazione sociale, dirigente sindacale)

.

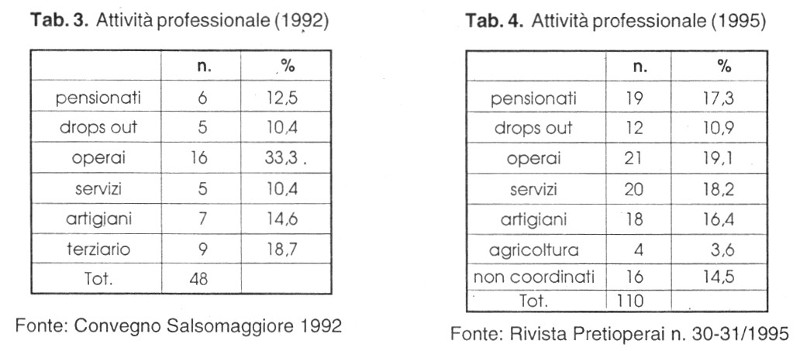

Il confronto diacronico della partecipazione ai diversi gruppi segnala, anche se in maniera impropria ed approssimativa, alcune interessanti linee di tendenza del movimento dei POI7. Tre tendenze emergono in maniera netta e vistosa:

1) il crollo della componente ‘operaia’, ridotta ad appena un quinto del movimento (-27,26% tra il 1989 ed il 1995);

2) l’aumento della percentuale di ‘espulsi’ dal mercato del lavoro (+8,17% di pensionati e agricoltori8 e +3,63 drops out tra il 1989 ed il 1995);

3) l’aumento significativo della componente ‘artigiana’, nella quale confluiscono pure lavoratori autonomi e piccoli imprenditori di ditte individuali (+ 10,04% tra il 1989 ed il 1995).

Un altro dato emerge dalla lettura delle percentuali relative ai pretioperai impiegati nei ‘servizi’ e nel ‘terziario’. Mentre i primi si attestano intorno a circa il 10%, i secondi mostrano un crescente recupero di peso e quindi di importanza all’interno del movimento, attestandosi su una percentuale del 18,7% nel 1992 (+2,34 rispetto al 1989)9.

A questo proposito è interessante notare come molti pretioperai nell’attuale fase di crisi e recessione, sembrano aver adottato una strategia di sopravvivenza ‘lavorativa’ fondata sulla decisione di vendere sul mercato del lavoro le proprie competenze più qualificate (titoli di studio, esperienze politiche ed organizzative, etc.), spostando l’asse della propria identità lavorativa dalla rigorosa ‘subalternità salariata e dipendente’ alla qualificazione professionale fondata sulla spendibilità del particolare know how di cui il Prete Operaio è in grado di poter disporre grazie al proprio livello di formazione scolastica, intellettuale, politica e – anche se in senso lato – tecnica (es. organizzativa).

.5. Anche sul versante ‘interno’ dell’impegno ecclesiale e di quello politico e sindacale del preteoperaio si registrano significative trasformazioni rispetto agli standard ‘basisti’ e contestatari degli anni di fondazione del movimento. Per comodità di rappresentazione ed interpretazione dei dati, abbiamo accorpato in tre categorie le molteplici tipologie di impegno che, sia in campo ecclesiale che politico e sindacale, i pretioperai sperimentano quotidianamente.

Nel campo dell’impegno ecclesiale, nell’ambito cioè dei rapporti stabilmente intrattenuti dal preteoperaio con la struttura ecclesiastica formale, abbiamo raggruppato i dati in tre categorie:

1) Nessuno (Pretioperai che non hanno rapporti con la struttura ecclesiale formalmente intesa o che mantengono rapporti minimi e pertanto considerati di nessuna rilevanza);

2) Base (Pretioperai che prestano la loro opera nell’ambito della cosiddetta Chiesa di base: comunità di base, riviste cattoliche ‘critiche’, attività di riflessione religiosa in contesti laici e dissenzienti, etc.);

3) Istituzionale (Pretioperai che prestano ‘servizio’, sia in maniera occasionale che organica, nelle strutture istituzionali della Chiesa: parrocchie, istituti di formazione, movimenti o associazioni cattoliche, etc.).

Anche nel campo dell’impegno politico e sindacale, nell’ambito cioè dell’attività politica del preteoperaio sia nel proprio ambiente lavorativo (attività sindacale) che nel proprio territorio (attività politica, propriamente detta), abbiamo raggruppato i dati in tre categorie:

1) Nessuno (Pretioperai che non svolgono attività politica o sindacale o che hanno impegni di natura politica o sindacale ritenuti di nessuna rilevanza);

2) Base (Pretioperai impegnati in attività politiche o sindacali non istituzionalizzate, non coordinate con nessun Partito o Sindacato Confederale: gruppi di quartiere, movimenti ecologisti, pacifisti, terzomondisti, etc.; consigli di fabbrica, comitati di base, etc.);

3) Istituzionale (Pretioperai impegnati sia in maniera occasionale che organica, nelle strutture istituzionali di partiti politici o sindacati confederali).

Sebbene questa classificazione possa apparire talvolta generica ed inesatta (anche per la mancanza del requisito di ‘mutua esclusività’ delle due categorie Base ed Istituzionale, in entrambe le quali infatti spesso operano contemporaneamente i Pretioperai), tuttavia risulta allo stato delle ricerche l’unico strumento di indagine quantitativa attualmente disponibile per rilevare le modificazioni tendenziali del movimento. Inoltre questo ‘strumento’ appare dotato di speciale e specifica significatività per il fatto che raccoglie e confronta non dati recuperati dall’osservatore secondo parametri da lui stesso individuati, ma classifica dichiarazioni rilasciate espressamente dai Pretioperai e pertanto consegna alla ricerca un preziosissimo dato ulteriore: l’intenzionalità della scelta.

.

.

Impegno ecclesiale

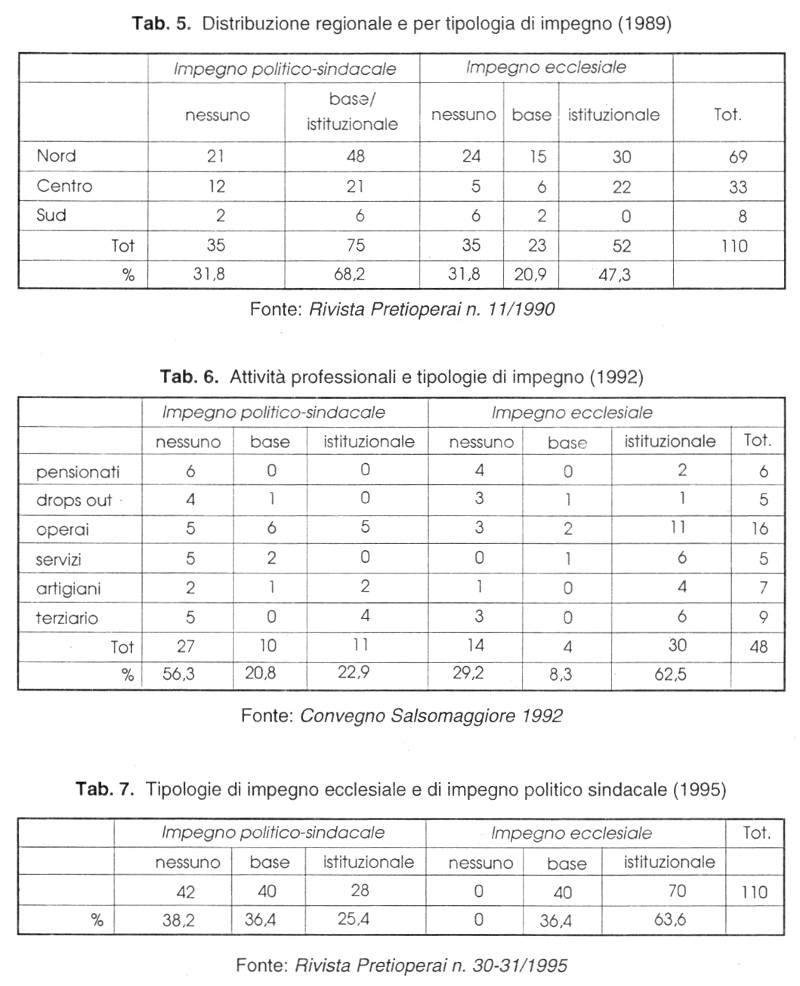

Due tendenze inverse e contrapposte caratterizzano l’ambito dell’impegno ecclesiale dei pretioperai:

1) il crollo della tipologia ‘basista’ di impegno (20,9% nel 1989; 8,3% nel 199210);

2) il recupero diffuso di un rapporto organico con la Chiesa istituzionale (47,3% nel 1989; 62,5% nel 1992; 63,6 nel 1995). Entrambe queste rilevazioni segnalano una profonda trasformazione nella identità del preteoperaio italiano, che pare avere ormai abbandonato le caratterizzazioni più ‘critiche’ e ‘destrutturanti’ dell’esperienza ecclesiale per riavvicinarsi progressivamente alle forme più istituzionali di esercizio del ministero sacerdotale.

A fianco di queste due tendenze è da segnalare un significativo 30% di pretioperai che non specificano il tipo di collegamento ecclesiale o che dichiarano di non riconoscersi né in quello di base né in quello istituzionale11. Scartando l’ipotesi (astratta) dell’isolamento di questi POI sia rispetto alla Chiesa che alla base credente, l’ipotesi probabilmente più plausibile rimane quella che circa un terzo dei membri del movimento sia piuttosto collocata in un’area fluida di interscambio (più occasionale che sistematico) tra Chiesa istituzionale e cattolici di base, tra ambienti canonici e frange del dissenso, tra gente comune e gruppi ‘impegnati’, tale da impedire identificazioni univoche con l’uno o l’altro polo.

.

Impegno politico e sindacale. L’analisi dei dati relativi all’impegno politico e sindacale appare più difficoltosa a causa della eterogeneità delle categorie di rilevazione utilizzate nel corso delle diverse indagini. L’unica notazione che emerge con forza ed autorevolezza dall’esame dei dati è il progressivo ‘disimpegno’ di molti POI, evidenziato dalla consistente quota di pretioperai che non svolgono nessuna attività politica e sindacale (31,8% nel 1989; 56,3% nel 199212; 38,2 nel 1995).

Quanto alle modalità specifiche di ‘impegno’ politico o sindacale, si nota come alle tradizionali modalità ‘basiste’ di mobilitazione (20,8% nel 1992; 36,4% nel 1995) si affiancano all’interno del movimento altre forme di impegno più istituzionalizzate che implicano o sviluppano appartenenze formali (o comunque connivenze semi-formalizzate) dei pretioperai con quei partiti o sindacati ‘burocratici’ che il movimento aveva invece fortemente criticato in passato. Quasi un quarto dei pretioperai italiani (22,9% nel 1992; 25,4 nel 1995) svolge attività politica o sindacale all’interno di strutture ‘istituzionali’, talvolta ricoprendo (soprattutto nel caso delle associazioni sindacali) ruoli dirigenziali.

.

6. In sintesi: il movimento dei pretioperai italiani è attualmente radicato nel centro-nord del Paese; inserito soprattutto nel comparto industriale, artigiano e dei servizi; i suoi membri, in rapida via di invecchiamento, sono sottoposti a forti pressioni espulsive dal mercato del lavoro. Negli ultimi 5-10 anni il movimento ha perduto la propria peculiare specificità operaista in forza del massiccio trasferimento (dal punto di vista statistico) di pretioperai dai tradizionali settori produttivi al terziario avanzato. Spesso per poter effettuare questo passaggio (che potremmo comunque anche leggere in chiave di riqualificazione professionale) i pretioperai hanno dovuto spendere titoli e competenze in buona parte esterne ed estranee alla loro precedente esperienza operaia e configurabili piuttosto come patrimonio residuale della loro esperienza pastorale ed intellettuale.

In riferimento all’impegno ecclesiale si evidenzia un fenomeno massiccio di ‘riavvicinamento’ tra i pretioperai e le strutture istituzionali della Chiesa ufficiale, così come una drastica riduzione percentuale della componente ‘di base’, qualificabile attraverso gli indicatori più rappresentativi del dissenso. Nel campo dell’impegno politico e sindacale si evidenziano da un lato un analogo spostamento di settori non marginali del movimento verso le modalità più istituzionalizzate di rappresentanza e di difesa (advocacy) degli interessi dei cittadini e dei lavoratori (partiti e sindacati), dall’altro lato si registra pure l’aumento di numero dei pretioperai che si dichiarano ‘non impegnati’, fenomeno indubbiamente nuovo in un movimento ad alta connotazione politica ed ideologica come quello dei POI.

.

7. La collocazione dei POI entro ‘nuove condizioni’ lavorative e di appartenenza ecclesiale e le trasformazioni dei caratteri qualificanti della loro identità (prete del dissenso, operaio, potrebbero tentarci ad una lettura semplicisticamente negativa di questo loro passaggio (in ossequio alle tesi che sostengono la fine per entropia del movimento), centrata intorno all’ipotesi della progressiva marginalizzazione della loro esperienza (ormai residuale) ed al loro prossimo riassorbimento nella istituzione ecclesiale. Ma non è questa l’unica lettura possibile.

Al contrario è mio convincimento che i POI si qualifichino come dei mediatori carismatici, in grado di offrire alla ‘Chiesa’ ed al ‘mondo’ un universo religioso (sistema di valori, codici interpretativi, linguaggi, significati, rituali, pratiche) aperto all’ascolto ed al confronto con le domande di senso che segnano marcatamente lo spazio ed il tempo in cui ci troviamo a vivere (identità del soggetto; apertura / chiusura al trascendente; direzioni dell’agire sociale e collettivo), alimentando positivamente la sempre nuova destrutturazione dei modelli etico-religiosi non più significativi e la conseguente ri-generazione del ‘sacro’.

3. Il dissenso: alle radici del movimento dei POI

Le attuali configurazioni ideali e strategiche del movimento dei Preti Operai Italiani non possono che essere lette attraverso la ricostruzione della genesi e del successivo sviluppo del movimento.

Alla fine degli anni ‘60, nel clima dell’immediato post-Concilio e della contestazione giovanile, “il modello ufficiale di appartenenza religiosa lentamente si svuotò per un forte travaso di aderenti verso le sub-culture dell’indifferenza e dell’ateismo, mentre i membri più impegnati tesero verso l’innovazione e la profezia ed accentuarono l’aspetto societario ed intenzionale del rapporto con Dio”13. A fianco del tradizionalismo ‘magico- sacrale’, si affermarono così dei modelli culturali alternativi di riferimento religioso: la subcultura dell’indifferenza e quella dell’innovazione (o ‘mistico-profetica’). Quest’ultima, all’interno della quale nacque anche il movimento dei POI, definì se stessa nei termini di una ansiosa ricerca di ‘cieli e terre nuove’ in cui poter dare finalmente cittadinanza a forme fino ad allora inedite di pensiero e di azione, fu critica verso la società borghese e verso i modi dell’istituzione-Chiesa e si dichiarò rivoluzionaria in nome del Vangelo. Fu destinata, nel corso degli anni, a rifluire nell’alveo della ‘protesta socio-politica”14, dove il dialogo si trasformò in scelta di campo e l’impegno divenne militanza.

È questo il passaggio attraverso il quale la subcultura dell’innovazione ha aperto la propria visione del mondo a nuove e fino ad allora impensabili acculturazioni (ad es. marxista15), fu la stagione del cosiddetto ‘dissenso cattolico’ (CdB, Cristiani per il Socialismo, POI, apertura al PCI). Questa ‘stagione’ è attualmente conclusa, e in sede di bilancio i critici bene evidenziano i limiti dell’esperienza del dissenso: scollamento dal rifiuto del cattolicesimo ufficiale, riduzionismo ideologico, atteggiamento elitistico16.

Al di là di queste annotazioni, dobbiamo però dire che l’energia innovativa della subcultura ‘profetica’, uscendo dal perimetro della ecclesialità ufficiale, ha scoperto ed occupato un’area nuova, di confine, attraverso la quale stavano e stanno tra loro in “comunicazione costante, dall’una verso l’altra o viceversa, l’area del religioso in senso tradizionale, ed aree della credenza poliforme in sintonia con la capacità delle varie filosofie della vita di strutturarsi in formule o modalità di atteggiamenti e di comportamenti”17. Questa è stata forse la sua intenzione più originale, che rimane tuttora come patrimonio culturale indiscusso. Fu l’esperienza vissuta dai preti che intesero entrare nella condizione operaia (POI): scoprirsi elemento di connessione tra due mondi (Chiesa – condizione operaia; area del religioso – area della credenza), sostegno della possibilità di una loro reciproca interazione.

Il dissenso ha scoperto aree di confine vivaci e creative, ma le ha separate dai rispettivi mondi di provenienza e ne ha costretto la fruizione dentro particolari moduli di socialità. La subcultura mistico-profetica si è esaurita, quindi, non per sua degenerazione o entropia ma, eventualmente, per distrofia delle sue modalità espressive. Il ‘dissenso organizzato’ non è stato cioè capace né disponibile a sfruttare la posizione strategica in cui si sviluppava la propria esperienza: al centro di un reticolo di ‘costante comunicazione’ tra area del religioso ed area della credenza, potenziale veicolo per continui scambi di significati nelle due direzioni, per una vivificante ‘fertilizzazione incrociata’. Ma cosa rimane allora della stagione del dissenso, e cosa mantengono i POI di questa esperienza, dalla quale i più hanno ricevuto il ‘battesimo’?

Nella misura in cui il dissenso e la contestazione (così come pure l’ateismo e l’indifferenza) hanno costituito momenti determinanti del passaggio più generale da un modello di cristianesimo ‘sacrale’ (primazia del religioso; subordinazione del secolare allo spirituale; impossibile convergenza tra ‘credenti’ e ‘non credenti’) ad uno ‘secolarizzato’ (riconoscimento / assunzione dell’autonomia del profano; ‘umanizzazione’ come criterio di verità; critica evangelica della religione)18, ciò che di più significativo è rimasto di queste spinte non può che essere l’esito di questo tenace processo di cambiamento sociale: il crollo della sacralità ideologica e della religiosità di massa, la maturazione (aufklarung) delle coscienze religiose individuali, lo sviluppo dell’uomo secolarizzato.

I POI sono passati attraverso l’esperienza del dissenso e si presentano oggi come uomini rigenerati da una fede secolarizzata, uomini di ritrovata verginità spirituale, che si sono riappropriati, mediante il dissenso e la contestazione, della ‘genericità’ del loro essere, e che dispongono pertanto di canali interpretativi e comunicativi specifici per dialogare sin-tonicamente con la comunità degli uomini (secolare per definizione) ed in questa con la comunità dei cristiani (secolarizzata per vocazione storica). “L’uomo secolarizzato intuisce che, se rimane credente, non può esserlo se non in modo diverso, non può esserlo se non dando alla sua fede una nuova espressione, capace di assumere il mondo da lui scoperto e al quale non è disposto a rinunciare, perché sente che qui si gioca la sua qualità di uomo”19.

4. Dal movimento alla rete di movimenti: tendenze di lungo periodo nella trasformazione del senso del Prete Operaio Italiano

Nella attuale stagione storica ed intellettuale da molti definita attraverso l’astrusa aggettivazione di postmoderna, la Chiesa istituzionale pare avere ormai recuperato ampiamente lo scarto culturale e semantico che negli anni sessanta e settanta aveva giustificato l’insorgere di una ‘sub-cultura dell’innovazione’. La generale modernizzazione del sistema ecclesiale ha nel tempo fagocitato, rielaborato, ristrutturato e normalizzato le principali istanze del dissenso, trasformando le provocazioni critiche del suo discorrere originario in esigenze di ridefinizione innovativa della ‘normalità’ sistemica.

Adottando appunto un approccio interpretativo di tipo sistemico, potremmo leggere questo fenomeno attraverso la duplice e complementare concettualizzazione della dimensione formale ed informale20 della dimensione religiosa, laddove il cosiddetto ‘informale’ individua l’insieme delle logiche e modalità organizzative fondate sulle rappresentazioni sociali dei soggetti partecipanti alla relazione e sui valori e significati prodotti nella loro specifica circuitazione comunicativa, e che in quanto tali appaiono sostanzialmente insolite, alternative e contestatrici rispetto alla ‘formalità’ istituzionale, potestativa, ‘normale’.

Tuttavia la logica ‘funzionalista’ della razionalità sistemica tende a neutralizzare ogni deviazione e ancor più ogni dissenso esplicito. Le irregolarità e le dis-tonie riconducibili alle espressioni ‘informali’ appaiono per il sistema formale come ‘turbolenze esterne’ alla sua logica istituzionale e normativa, nei confronti delle quali sviluppa meccanismi di assorbimento o di eliminazione, fondati sulla assimilazione / omologazione della diversità in quanto novità o, al contrario, sulla espulsione / differenziazione della diversità in quanto estraneità. Nel caso della religiosità informale, pare che il sistema ecclesiastico formale abbia sviluppato una risposta del primo tipo implementando, nel caso specifico, una strategia di formalizzazione dell’informale attraverso il recupero del dissenso in quanto innovazione.

In questo contesto perdono vigore e significatività le bandiere tradizionali del dissenso militante, ed anche i POI sperimentano la strutturale debolezza della loro ‘diversità originaria’. La Chiesa ufficiale si è aperta ai preti operai e molti hanno recuperato con essa dei legami che parevano perduti; la teologia postconciliare ha assunto e diffuso pubblicamente molte tesi storiche del dissenso (sacerdozio, laicato, politica, servizio agli ultimi…); la pastorale ufficiale ha ridefinito i propri programmi e le proprie modalità espressive ed organizzative sulla base degli stimoli critici provenienti dal dissenso. Nonostante questa pressione alla residualità, comunque, la dimensione informale dell’esperienza religiosa appare viva e vivace, animando di effervescenze inedite lo scenario dell’espressività religiosa nuova e tradizionale. Le espressioni riconducibili alla dimensione informale del linguaggio religioso (unica consistente premessa ontologica della religiosità contemporanea) evidenziano e testimoniano così l’esistenza strutturale di una modalità ecclesiale ‘altra’ rispetto a quella tradizionale, centrata sul recupero dell’autonomia dei soggetti di fronte alla tendenziale espropriazione / omologazione istituzionale delle dimensioni personali dell’esperienza religiosa (es. spazio e tempo del ‘sacro’).

Il movimento dei pretioperai italiani sembrerebbe avere in questa fase le caratteristiche necessarie per poter difendere e rafforzare quell‘esprit del dissenso (energia critica e potenzialità semantica) del quale si qualifica attualmente tra i pochi eredi e ‘portatori’ (trager) storici. È in questa accezione che abbiamo parlato dei pretioperai come di potenziali mediatori carismatici. In primo luogo, infatti, al preteoperaio deriva dalla sua personale esperienza un irriducibile carisma che gli attribuisce, oltre all’intelligenza per individuare e riconoscere, l’autorità di valorizzare i significati prodotti nella dimensione sommersa e fondamentale della religiosità contemporanea; in secondo luogo lo specifico mondo vitale di riferimento del preteoperaio (segnato dai caratteri della inter-culturalità e della pluri-appartenenza) gli ha attribuito orientamenti valoriali e strumenti relazionali e lo ha immesso all’interno di reti comunicative tali da qualificarlo come potenziale mediatore di significati religiosi dal sommerso all’istituzionale, dall’ambito laico a quello confessionale, da sinistra al centro e a destra, da Scilla a Cariddi e viceversa. Se una qualche investitura morale può discendere dalla rilevazione sociologica di una evidenza empirica, il compito storico dei pretioperai italiani sembra essere così quello di tenere aperti circuiti di comunicazione inter-culturale (vista la moltiplicazione e complessificazione delle culture e dei riferimenti dell’identità) e di veicolare la propria ‘esperienza personale’ di apertura al trascendente all’interno ed oltre ciascun nodo della rete di soggetti che gravitano all’interno dei diversi circuiti comunicativi.

In questa ‘presenza attiva’ consiste il senso ed il destino attuale del movimento dei POI, trasformatosi nei fatti da ‘movimento forte’ (per storia, identità, linguaggio, progetto proprio, specifico ed autorevole) a ‘riferimento storico’ per un universo di soggetti individuali (i singoli POI), progressivamente dissolti ed assorbiti nella complessità geografica e culturale della rete italiana delle associazioni e dei movimenti. Tuttavia questo passaggio contiene in potenza le condizioni della trasformazione del ‘movimento’ in ‘rete di movimenti’ (‘diversi’), all’interno della quale maturare e sviluppare la propria posizione strategica di mediatori carismatici per poter continuare ad alimentare (proporre, discutere ed arricchire) il discorso religioso nelle sue condizioni odierne di comunicabilità che sempre più appaiono essere quelle, nel linguaggio pastorale, di una ‘evangelizzazione debole, storica e sincretica’.

GABRIELE TOMEI

1. P. Flores D’Arcais, Il disincanto tradito, Bollati Boringhieri, Torino 1994

2. A. Touraine, Critique de la modernité, Paris, 1993

3. S. Burgalassi, Una svolta antropologica. I paradigmi religiosi nei classici della sociologia, ETS, Pisa 1979

4. Faremo uso dei temini ‘credenza’ e ‘religione’ nei significati attribuitigli da Burgalassi: credenza = “strutturazione di un universo (di significato) totalizzante da cui è assente (o per lo meno non è presente) il riferimento al Trascendente metafisico”; religione = “rapporto esplicito e formale con il radicalmente-Altro, cioè col Trascendente (Dio) che si attua normalmente tramite la mediazione di una Chiesa e per opera di una gerarchia”.

5. Mediamo queste conclusioni dalle interessantissime ricerche di sociologia del lavoro e dell’organizzazione svolte da Luciano Potestà, Fedele Ruggeri e Mirco Manciulli, di cui è possibile trovare ampio materiale nel volume: Manciulli-Potestà-Ruggieri, Il dilemma organizzativo, Franco Angeli, Milano, 1986.

6. L’espressione di K. Rahner viene usata in questo contesto per tipizzare la figura del ‘credente’ come soggettività-che-rielabora-il Messaggio-ricevuto.

7. Con la dizione ‘non coordinati’, la Segreteria del Movimento dei POI individua quei sacerdoti che pur riconoscendo la propria specifica identità di Prete Operaio, non mantengono più contatti stabili con il Movimento, tranne che attraverso l’abbonamento alla Rivista Pretioperai o a qualche contatto informale sporadico.

8. La categoria ‘agricoltura’ è stata introdotta dai compilatori della scheda statistica apparsa sulla Rivista Pretioperai n. 30-31/1995. In base alle informazioni raccolte personalmente durante il Convegno dei POI del 1992, è plausibile supporre che si riferisca a preti operai in pensione, dediti in maniera non professionale all’attività agricola.

9. In questa lettura non possiamo far uso dei dati relativi al 1995 perché non riferiscono la quota di pretioperai specificamente addetti al terziario, indicando solamente la categoria degli addetti ai servizi (genericamente intesi). Sulla base delle rilevazioni del 1989 e del 1992, ipotizziamo che non vi possano essere state sostanziali inversioni di tendenza in questa ultima rilevazione e pertanto sospendiamo il commento circa questi ultimissimi anni in attesa di nuove rilevazioni.

10. Questi primi due dati non possono però essere confrontati tra loro, né sarebbe giustificato quantificare nella differenza tra le due percentuali il tasso di caduta del dato analizzato. La rilevazione del 1992 appare infatti deformata dalle caratteristiche del Convegno di quell’anno, ristretto ad una cerchia di 48 pretioperai (campione non rappresentativo della popolazione) segnato in maniera rilevante dall’assenza dal gruppo dei pretioperai piemontesi. Tuttavia questa precisazione doverosa non sminuisce il peso della rilevazione, soprattutto se la confrontiamo con la memoria storica dei caratteri qualificanti del movimento negli anni ‘60 e ‘70.

11. Operando un’ipotetica estrapolazione della tendenza emergente dalle rilevazioni del 1989 e del 1992, anche il dato del 1995 pare confermare questo peso (circa 30%) alla categoria individuata.

12. cfr. nota 11.

13. S. Burgalassi, Uno spiraglio sul futuro, Giardini, Pisa, 1980; cfr. anche S. Burgalassi, Ricerca sociale e indagini sulla religiosità degli italiani in Brunetta G. – Longo A. (a cura di), Italia cattolica, Vallecchi Editore, 1991.

14. S. Abruzzese, Le ricerche di sociologia religiosa in Italia, in Italia Cattolica, op. cit.

15. Cfr. T. Goffi, Etica cristiana in acculturazione marxista, Cittadella, Assisi, 1975.

16. Il dissenso si sarebbe manifestato nelle vesti di un ideologismo a senso unico, figlio di rivendicazioni politiche caratterizzate da forti ‘chiusure’ integraliste (F. Ferrarotti, inltalia cattolica, op. cit.), fondate sopra una “interpretazione intellettuale, culturale e politica del messaggio evangelico” (Aquaviva, in Italia cattolica, op. cit.), che non solo non avrebbe lasciato spazio ad alcun contenuto spirituale (Baget Bozzo, in Italia cattolica, op. cit.), ma sarebbe stato addirittura alienante rispetto alle esigenze di fondo della stessa esperienza religiosa (Acquaviva op. cit.). Di fatto, un clericalismo di segno opposto.

17. S. Burgalassi, Uno spiraglio sul futuro, op. cit.

18. G. Girardi, Cristianesimo, liberazione umana e lotta di classe, Cittadella, Assisi, 1971.

19. Ibidem pag. 14.

20. Cfr. F. Butera. Il pendolo e l’organismo, F. Angeli, Milano, 1984; M. Manciulli, L. Potestà, F. Ruggeri, Ildilemma organizzativo, F. Angeli, Milano, 1986; R. Bettini, Informale e sommerso, F. Angeli, Milano, 1987.