— ricordiamo

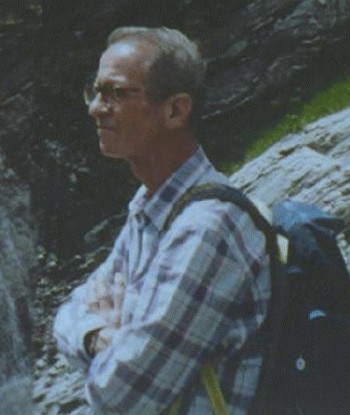

Carlo Demichelis

Alcuni scritti di Carlo Demichelis

La comunità di Via Germanasca di Torino ha curato una raccolta di scritti e di testimonianze di Carlo Demichelis.

Ci ha lasciato il 31 dicembre del 2008 e nel quaderno 79-80 di Pretioperai abbiamo riportato la breve biografia e le riflessioni di Armando Pomatto. Diversi contributi di Carlo sono comparsi sulla nostra rivista e si possono trovare in questo sito.

Qui riportiamo un suo scritto del 1977 quando lavorava alla FIAT MIRA FIORI.

Segue un suo intervento presentato nel 1997 al Seminario di Firenze.

Infine una lettera del settembre 2008 nella quale racconta l’itinerario del suo essere malato, consapevole che il suo tempo stava per compiersi.;

1) Operaio alla FIAT

Carlo entra nella vita operaia nel 1969, prima in una “boita” e poi all’AMP-Italia. È per lui un tempo forte, qui inizia la sua esperienza nel sindacato, esperienza che lo accompagnerà fino alla pensione con la scelta, mantenuta nel tempo, di “restare alla base”.

Si licenzia nel 1973 per prendersi un lungo tempo di riflessione, trascorso nel silenzio dell’Abbazia di Tamié, per fare il punto sugli orientamenti di fondo della sua vita.

Rientrato a Torino, fa per un periodo dei lavoretti vari, il più importante e duraturo dei quali è l’attività di fattorino presso un’agenzia postale privata.

Nel 1978, in modo quasi insperato, l’assunzione in FIAT.

Da sei mesi sono alla FIAT-MIRAFIORI. Lavoro alla catena, su un circuito di verniciatura. Da sei mesi lo stesso tipo di macchina, lo stesso lavoro, lo stesso pezzo di macchina.

Cosa vuol dire essere “approdato” qui dopo diversi anni di vita operaia?

Cosa vuol dire esserci arrivato quasi per caso, perché qualcuno ti ha proposto di fare domanda proprio quando meno ci pensavi?

MIRAFIORI (55.000 tra operai e impiegati) è il cuore della FIAT (200.000 dipendenti? Le cifre non possono che essere approssimative) e nello stesso tempo è il simbolo di Torino.

È certo una realtà che mostra ormai le crepe (la FIAT è sempre più una multinazionale, con interessi altrove), ma è pur sempre quella che modella una città. Una città e la sua cintura che pulsano al ritmo dei due turni: i treni e gli autobus del mattino che poco dopo le cinque vi riversano i pendolari, una città che accende le sere delle sue periferie-alveari dopo le 23 quando rientrano quelli del secondo turno.

Cosa vuol dire allora per me il numero della mia cartolina?

Innanzitutto e soprattutto: esserci. Come uomo, come cristiano, come prete: essercì. Con la coscienza delle mie incapacità, con le difficoltà in parte insormontabili di essere totalmente uno di loro, dei problemi più grossi di me e che investono la missione della Chiesa in classe operaia, ma pur sempre in verità: esserci.

Esserci con la coscienza che Qualcuno ti vuole lì, ti ci ha condotto, non sai bene perché. Non è il posto più adatto, non è quello che più ti realizza, non è quello dove puoi fare di più, è solo quello dove Lui oggi ti vuole perché qualche cosa passi attraverso questa presenza.

Tu non sai come, non sai bene neppure cosa, se lo vuoi precisare un po’. Avverti solo che sei nel mistero di Dio e del suo progetto.

Lo sapevi anche prima. E poi non solo tu ma ogni uomo ha posto in questo suo progetto.

Forse ora, sul filo dei passi per cui Lui ti ha condotto, ne hai un po’ più coscienza.

Sai che attraverso la presenza passa una duplice corrente, da Dio all’uomo e dall’uomo a Dio. Per stabilire questo “ponte” Lui non ha bisogno di te, può farne a meno e tuttavia ha deciso di servirsi anche di te.

Ancora una volta: perché? Come?

Dieu le sait: cela suffit.

È questa luce profonda, talvolta piccola e nascosta, che illumina tutto lungo lo scorrere dei giorni, il lavoro come la mensa, l’amicizia come la lotta, la fatica come il riposo, la preghiera lungo la giornata come i momenti di ribellione e di rifiuto,

È ancora questa luce che ti accompagna fra le vie del quartiere, tra le case e la gente di uno dei “borghi” più tipici della città.

Anche qui, nella comunità di casa e in quella più ampia che si riunisce attorno all’Eucarestia domenicale, è ancora esserci per lasciare che Lui faccia. Riconoscere la sua opera più che pensare di essere noi a fare. E questo vuol dire ascolto, rispetto, pazienza. Vuol dire tempi lunghi, attesa, preghiera. Una comunità di credenti cresce col ritmo normale della crescita di un essere vivente (sono ormai più di cinque anni che siamo in questo quartiere). Lentamente il Signore ha voluto che lo incontrassimo e che ci incontrassimo perché questo ha un posto nel suo progetto.

E poi? Ancora una volta non misuri, non puoi misurare.

Lasci che lui ti conduca e gli dici grazie.

CARLO

(Marzo 1977)

2) Oltre la città secolare

Intervento di Carlo in un incontro al Seminario a Firenze — 10 Marzo 1997.

Si tratta di una testimonianza nella quale Carlo sembra tracciare un bilancio della sua vita verso i 57 anni, uno sguardo complessivo che abbraccia tutti i filoni che hanno caratterizzato i suoi impegni ed il suo modo di “esserci dentro”.

ìAd un amico è difficile dire di no, soprattutto quando questo amico ha detto tante volte di sì alle mie richieste, le più svariate lungo gli anni.

Così ho accettato e sono contento di essere con voi.

Però non sono abituato a fare conferenze, relazioni, tavole rotonde… Così sono con voi, ma preferirei essere anch’io ad ascoltare o magari parlarci insieme alla buona, ascoltandoci reciprocamente.

Già perché proprio l’ASCOLTO è il tema del compito a casa che avete affidato a me e agli altri prima e dopo.

A me avete dato un titolo per il compito “a casa”… (ma poi da fare in classe!) che mi ha un po’ spaventato: Oltre la città secolare.

“Questa volta mi bocciano!”.

Poi ci ho pensato un po’ e mi sono detto: non so se è quello che si aspettano, ma io do una aggiustatina al titolo: DENTRO la città secolare.

Anche aggiustando il titolo, che cosa dirvi?

Non ho fatto particolari studi su questo tema, non ho un quadro di idee ben organizzate…

Posso solo parlarvi della dimensione dell’ascolto nella mia vita, a partire dal concreto della mia vita.

Ma la mia vita è così ordinaria, così normale!

Posso parteciparvi con che spirito ho cercato e cerco di viverla.

Una vita ordinaria, normale.

Forse non è proprio una vita normale (nel senso di abituale) per un prete: la fabbrica, l’impegno nel sindacato, il tipo di comunità in cui vivo, il tipo di comunità in cui sono uno dei due preti. Ma questo non toglie che come tale è una vita molto ordinaria, molto normale.

Credo sia necessario a questo punto andare un po’ indietro nel tempo. Fine anni ‘50, primi anni ‘60: gli anni della preparazione ad essere prete e i primi anni già da prete.

La voce che sentivo più forte in quel momento (e quell’ascolto partito di là è sempre continuato) era la voce della povera gente, la gente semplice, ordinaria, quella che non conta, quella che passa sulla scena senza che nessuno se ne accorga.

Ma contemporaneamente e con molta forza ho incontrato la testimonianza di chi in mezzo a questa gente si era posto con una scelta di presenza: esserci, esistere con, Nazareth.

Avrete già capito che per me è stato determinante l’incontro con la figura di Carlo De Foucauld e di chi cercava di vivere sulle sue tracce.

Questo, soprattutto allora, era una novità molto grande: pensavo di farmi prete per dedicare non qualche ora all’apostolato (come quando ero in parrocchia, in azione cattolica), ma tutto il mio tempo… e poi scoprire (e cogliere subito una sintonia grande) che aveva senso impegnarmi con Gesù per portarlo con la presenza, con l’amicizia, con l”esserci” in mezzo alla gente, il più possibile “uno di loro”.

Per me cittadino (“città secolare” in senso diretto), al di là di qualche sparuta velleità, ha voluto dire il mondo operaio, la fabbrica.

Così (salvo i periodi di CIG, e ce ne sono stati!) dal 1969 bollo la cartolina.

Certo quando io sono andato in fabbrica era già cominciata quella straordinaria “stagione” di speranza a cui possiamo dare molti nomi a seconda dell’angolatura e della visuale ma che ha comunque segnato quel periodo.

Dal mio punto di osservazione l’avevo vissuta nella Chiesa col Vaticano Il, mentre ne coglievo molto meno gli aspetti laici, sia studenteschi sia operai.

Questi li ho ritrovati dopo, ormai in fabbrica, e li ho vissuti con l’angolatura del militante in classe operaia, nel sindacato, con la base e nella base (“dentro la città secolare”).

Sono gli anni in cui sembrava che la classe operaia fosse davvero trainante, in cui il cambiamento sembrava dietro la porta, in cui la sinistra era in avanzata almeno in tanti ambiti.

Non chiedetemi un’analisi completa di cui non sono all’altezza.

Io posso dirvi che per me e per quelli come me sono stati gli anni della FLM, l’unità sindacale dietro l’angolo, la riduzione dell’orario di lavoro (la mezz’ora di mensa pagata), il controllo dei tempi di lavoro, la ricomposizione delle mansioni, lo statuto dei lavoratori, il delegato di gruppo omogeneo…

Poi è venuta la caduta. Non chiedetemi quando, come, perché c’è stata la svolta.

Io l’ho vissuta attraverso due momenti tra loro vicini e per certi versi collegati: il terrorismo e i 23.000 cassintegrati FIAT del ‘80.

Questi due momenti li ho vissuti a Mirafiori, nel cuore degli avvenimenti stessi. Li ho vissuti come la mia gente: uno che si è trovato dentro, che ha fatto quello che ha potuto, che ha capito quello che è riuscito e soprattutto che ha subito cose più grosse di lui.

Dopo è venuto il resto. Ma non voglio farvi la storia.

Personalmente: quasi 7 anni di CIG, poi 10 anni in una fabbrica medio-piccola sempre vincolata però all’auto e ai grandi gruppi e oggi nuovamente in ristrutturazione, in CIG, in chiusura di stabilimento.

Dicevo: non voglio farvi la storia e neppure descrivere il presente che conoscete voi come me. Anche perché oggi davvero si è tutti più esposti. Salvo forse chi è in nicchie molto particolari, oggi la disillusione e la crisi sono patrimonio comune.

Il rischio è generalizzato. E così la paura, l’insicurezza, la mancanza di prospettive.

Ma ci ritorneremo.

Prima di andare avanti però c’è un’ altra dimensione che desidero riprendere. C’è un altro aspetto che ha preso corpo due anni dopo la fabbrica (‘71) e che, come la fabbrica, dura tuttora.

Da allora (e sono più di 25 anni) faccio vita comune con un altro prete, inseriti in un quartiere di Torino, animatori di una piccola comunità cristiana senza pretese e senza titoli (né giuridici, civili o religiosi, né di particolari caratteristiche che la colleghino a questo o quel movimento, a questa o quella spiritualità).

Di nuovo a dimensione del territorio e qui esercitando anche un esplicito ruolo presbiterale, un “esserci” nella vita ordinaria, tra la gente e con la gente di quel quartiere, nel contesto torinese così diverso da quello fiorentino.

Forse a questo punto è bene fermarsi un momento per fare una riflessione. Perché è una riflessione che faccio con me stesso tante volte. E “ascoltare” qui diventa ascoltare dentro, la propria coscienza o anche i messaggi e gli stimoli che il buon Dio ci suggerisce.

Questa ordinarietà, questa normalità, questo essere arrivato a 56 anni e sovente aver l’impressione di aver fatto così poco, di stringere un pugno di mosche, di essere rimasto a margine dei problemi, è un valore? o è una giustificazione ad una pigrizia interiore, intellettuale, pratica?

Non diventa la giustificazione della mediocrità, del non impegno in scelte più difficili, siano esse il lebbrosario o la carriera sindacale?

Sono domande che mi pongo e sarebbe disonesto negarle.

Sono convinto che in noi nulla è totalmente puro, nulla è solo valore, eppure sono anche convinto che il buon Dio non tira a fregarci e che quando uno cerca per una vita di fare la sua volontà, pur con tutti i condizionamenti e tutte le debolezze, Lui non ti molla e devi anche pensare che quello che fai è giusto ed ha un senso.

Cerco allora con voi di cogliere questo “senso”, di sentire quali sono le risonanze profonde che costituiscono l’intimo di questo vissuto di ieri, di oggi e, se Dio vorrà, di domani.

Direi che ho cercato di mettermi “dalla parte delle radici” e, nella prospettiva dell’ascolto, di “ascoltare le radici”.

È nella natura che l’albero abbia una sua visibilità, che l’albero abbia delle caratteristiche utili, belle… il legno, le foglie, i frutti, quello che può servire nelle diverse fasi della sua vita, fino a quando alla fine ne utilizzi il legno per lavorarlo o per scaldarti. Ma tutto questo richiede le radici, che sono la parte nascosta, ma indispensabile. Mettersi dalla parte delle radici e guardare l’umanità da questa parte, ascoltare la gente da questa parte, convinti del valore di questo sguardo e di questo ascolto, per l’albero intero.

Qualche volta pezzi di radici escono dal terreno e si vedono… magari il rischio è di inciamparsi, perché il loro posto non è proprio lì, il loro posto è sotto, è nei sotterranei della storia.

Qualche altra volta viene voglia anche alle radici di essere come i fiori o le foglie: verrebbe proprio voglia che mi riconoscessero o mi apprezzassero.

È normale che sia così. Sarebbe impossibile diverso.

Ma poi la radice ha senso (e grande!) nel suo essere radice!

Ed esserci come “minori”.

C’è tanto uso della parola “piccolo”soprattutto nelle terminologie ecclesiali, in particolare delle famiglie religiose.

Partiamo pure dai “piccoli fratelli” o dalle “piccole sorelle” e sovente c’è coscienza onesta e sincera di questa dimensione.

A me piace riprendere il termine francescano di “minore” e pensano non solo di chi fa una scelta in questo senso, ma soprattutto per chi “piccolo, minore” lo è comunque, sempre, forse inevitabilmente.

Sono quelli che non contano, non hanno successo, portano il peso dei problemi senza avere la soluzione dei problemi, sovente senza neppure capirli.

Guardate però che questa non può essere poesia, non è poesia o belle idee o pii desideri.

E vita quotidiana e lo è oggi anche molto più di ieri.

Proprio qui viene fuori la convinzione profonda che quella “radice”, quel “minore” sono grandi e preziosi davanti a Dio, sono “costruttivi” anche nella misteriosa storia del mondo così come il grano che marcisce per portare frutto.

Diventa allora la consapevolezza che quando ascolti una vecchietta, quando fai una telefonata, quando vai a trovare un ammalato, così come quando lavori ad una macchina a fare dei pezzi che si perderanno qua e là nell’immensità delle cose prodotte, nulla è perduto e tutto è prezioso, utile, grande.

C’è sicuramente un rischio di cui essere consapevoli perché è un rischio reale. Il rischio che il “piccolo” diventi chiusura, diventi intimismo o magari corporativismo.

L’attenzione alla persona può escludere il collettivo, la struttura.

C’è stato sicuramente un periodo in cui l’attenzione era molto posta sulle strutture: bisogna cambiare le strutture, è la struttura che condiziona le persone, e avanti di questo passo.

Oggi il rischio è al contrario quello di occuparci dell’individuo o al massimo del piccolo gruppo, magari del mio gruppo.

Per altri versi potrebbe essere: dalla militanza al volontariato.

E sovente (o talvolta) questo si accompagna anche a forme di “pentitismo” più o meno cosciente. Sono convinto che è necessario saper guardare con occhio critico e coraggioso quello che si è vissuto, quello che si è fatto, ma non c’è nulla da rinnegare. Se rifacessi la strada certe cose le farei diverse, è normale. Oggi in certe situazioni, sindacali ad esempio, mi comporto diversamente da venti anni fa.

Fedeltà non vuole dire immobilismo sicuramente, ma la fedeltà continua ad essere un valore. Qui, se volete, il “dentro” diventa davvero “oltre”, sperando contro ogni speranza. lo non so come andranno le cose. Ci sono certamente studiosi nelle varie discipline che possono dire delle cose ed anche con ragione, in campo economico, sociale, religioso…

Io sono convinto che è necessario esserci, continuare ad esserci, ad “esistere con”.

C’è un pensiero di Maritain (già piuttosto anziano) che mi è sempre sembrato significativo e illuminante:

“Di che cosa hanno bisogno gli uomini prima di tutto? Di essere riconosciuti, di venire trattati come esseri umani, di sentire rispettati tutti i valori che ognuno porta con sé”.

Per fare questo non basta dire “ti voglio bene”, non basta neppure fare del bene, bisogna “esistere con loro” nel senso più profondo di questa espressione.

E continuare in questa “esistenza con” ad annodare legami, a suscitare militanze, a costruire solidarietà: questa parola così generica e abusata che rischia di non dire più nulla o di dire cose distorte.

Cercare invece di masticarla ancora e sempre nel profondo per continuare a costruire speranza. Tutto questo nella vita di fabbrica, di sindacato, ma anche nella comunità di Chiesa. Tenere aperta la porta di una comunità in cui le persone siano davvero popoio di Dio nei fatti e non solo a parole è difficile, ma finora è stato possibile e spero lo sia anche domani.

Da questo punto dì vista la realtà in cui vivo è, di nuovo, una realtà “minore” eppure, ne sono convinto, preziosa.

Ci sono esperienze, parrocchie, ambienti di Chiesa molto e molto più vivaci, più produttivi, più capaci di fare, di educare, di costruire, forse (oso dire) più capaci anche di santità.

Ma che da 25 anni ci siano un centinaio di persone che sanno portare avanti una esperienza insieme (e fra queste molte sono persone anziane, sovente donne anziane) pagandosi tutti insieme l’affitto del locale comune, rendendosi attivi e partecipi nei diversi aspetti di vita comunitaria, accogliendo e riconoscendo il ruolo dei preti ma senza dipendere da loro e il tutto senza nessun supporto giuridico o istituzionale, è qualcosa che vale la pena di continuare, perché è una “radice” nascosta importante finché il buon Dio vorrà.

Quando l’altro giorno ho messo giù questi appunti e poi li ho riletti ho avuto la sensazione di dimostrare troppe sicurezze. Non vorrei fosse così. Desidero chiudere il mio intervento proprio correggendo questa eventuale impressione.

Io, come voi, come tutti, rimango un “cercatore”. Anche quando parlo di fedeltà, di continuità; anche quando esprimo delle convinzioni, Sono e rimango un “cercatore” e come voi sento di dovermi mettere all’ascolto, disponibile a lasciarmi mettere in discussione dalla parola che sento, dalla persona che incontro, soprattutto disponibile a lasciarmi, mettere in discussione dal buon Dio in tanti modi che lui sceglie per farsi sentire.

3) Una lettera durante la malattia

Cara …

il tuo scritto mi sollecita ad esprimere alcune riflessioni che mi girano dentro senza forse aver avuto l’occasione di prenderne pienamente coscienza e comunque di esprirnerle.

Le indirizzo a te in quanto nascono dal tuo scritto che le ha stimolate, ma non hanno alcunché di riservato o personale da non poter essere comunicato ad altri nei contesti opportuni.

Anche io sono convinto che nei primi mesi non avevo una chiara consapevolezza (al di là delle conoscenze teoriche) della gravità di quanto mi stava succedendo.

Certe espressioni a cui tu stessa fai riferimento [“ci vorrebbero sette tumori per soddisfare tutti quelli che vogliono aiutarmi”, aveva detto Carlo] potevano essere un segnale, come forse anche una maniera per esorcizzare qualcosa che comunque mi spaventava.

Credo che le cose abbiano cominciato a prendere una piega diversa quando agli inizi di gennaio mi è stato detto che il tipo di chemio fattami non aveva dato del tutto i risultati sperati. Il cambio di terapia ha portato alla situazione insostenibile di fine aprile-inizio maggio come ben sai. Intanto questa faccenda del “busto” aveva preso la connotazione reale: un dato stabile e non solo un “provvisorio” in attesa dell’effetto delle cure.

Adesso so bene che tutto quello che resta è un terreno rosicchiato in una “ritirata” che fa di tutto per non essere una disfatta. Di giorno in giorno piccoli segnali, senza nulla di grave, indicano però che questa è la strada.

Mi sto preparando?

Ricordo di aver detto così quel giorno cui fai riferimento [in occasione di un funerale di fine giugno] ma non mi sembra fosse l’enunciazione di un percorso specifico, quanto uno stato d’animo e una consapevolezza sempre più presente.

Tu pensi che io “stia molto pensando e pregando” su questa mia vicenda. E invece, mia cara, non è così. La sto vivendo come un povero che porta avanti le cose come può, nella consapevolezza dei propri limiti, anche più accentuati in questo momento. Cerco, nel limite del possibile, di predisporre le cose perché chi resta ne abbia il minor disturbo possibile. Ma anche questo è molto limitato.

Per il resto vado avanti nel modo più ordinario possibile, facendo le cose come se tutto (forze permettendo) continuasse normale. So che non è così e tanti segnali me lo dicono ma non so né perché né come potrei essere e fare diverso.

La mia vita, ai di là forse di quello che una serie di fatti possono aver dato l’impressione, è stata una vita (ed è tuttora) assolutamente ordinaria, portata avanti il più possibile nella naturalezza, nel nascondimento, oserei dire nella “minorità”.

Mi sono sempre considerato un fratello “piccolo”, non nella condizione religiosa del “piccolo fratello”, ma proprio in una vita ordinaria, senza importanza, in una vita e in una condizione “minore”.

Vedi che è stato così in tutti i diversi ambiti che hanno composto questa mia vita, dalla fabbrica al sindacato, dalla chiesa allo stesso “giro” dei pretioperai dove sono apparso molto raramente pur essendo uno di quelli che ha vissuto la scelta con più radicalità e durata nel tempo.

La stessa “via Germanasca” (non solo per opera mia, certo) è rimasta una piccola luce, una fiammella che però dopo 35 anni è accesa ed è rimasta sostanzialmente fedele a questo esserci più che all’apparire, al vivere a fondo come una lacerazione personale la morte di Nuccia più che firmare documenti e uscire su questo o quel giornale.

È forse questo “Nazareth” che mi porto dentro dagli anni della mia adolescenza, che mi ha lasciato spazio anche per tante libertà, ma vissute nel piccolo, nel silenzio, nella convinzione che il seme deve morire per portare frutto e che il frutto non siamo noi a conoscerlo, soprattutto in anticipo.

Ora tutto questo volge in un senso che non immaginavo e non avevo messo in conto, Dio ha dato, Dio ha tolto (sta togliendo): sia lodato Dio.

“Sagesse d’un pauvre” ha questa espressione finale di San Francesco che è un po’ l’espressione di tutto il messaggio e che io ho ripetuto infinite volte nella mia vita: “Dieu est, cela suffit” [Dio è, questo basta].

Con affetto.

CARLO

(12 settembre 2008)

Gli amici ricordano…

Alcuni scritti di Carlo Demichelis

Ricordiamo Carlo Demichelis La comunità di Via Germanasca di Torino ha curato una raccolta di...

Carlo Demichelis, attivista sindacale, operaio e prete

Ricordiamo Note biografiche Carlo Demichelis nasce a Torino in zona San Salvario il...