Le note seguenti sono la sintesi di una comunicazione di Roberto Fiorini ai PO lombardi che ogni due mesi si incontrano a Rovato (BS) dalla sera del venerdì al pomeriggio del sabato. Sono quindi semplicemente uno strumento di lavoro culturale e teologale tra i tanti che in questi anni ci siamo scambiati nel cammino di ricerca che ci accomuna.

Nel n° 1-2 nella sostanza si tocca l’interrogativo se per noi sia possibile e giusto tentare di “fare teologia”. È possibile “bere al proprio pozzo?”. Ci si perdoni questa appropriazione del titolo bellissimo di un libro di G. Gutierrez che in copertina presenta un indio che beve acqua attinta col suo sombrero.

Al n°3 vengono indicati una serie di letture teologiche nelle quali è rilevante la categoria del… dove (quo). La domanda sottintesa è la seguente: la nostra vita di pretioperai, che è l’esito voluto e cercato di uno spostamento, una dislocazione, un cambio di posto, una discesa in basso… può contare su analogie o corrispondenze teologiche? Nei testi suggeriti la categoria dello spostamento viene applicata da diversi autori alla teologia, alla chiesa e a Dio stesso).

1. Mi sembra importante innanzitutto esplicitare alcune obiezioni che sono presenti tra noi

• come è possibile fare teologia da parte nostra in una situazione politica, sociale… e personale tanto pesante? Non è una forma di fuga? Non occorre nvestire il nostro tempo in azioni più necessarie ed urgenti?

• che senso ha fare teologia quando il nostro “peso” sugli orientamenti dominanti nella chiesa è minore di un “atomo sulla bilancia”?

• che strumenti possiamo avere per fare teologia viste le scelte che nella vita abbiamo fatto? Può fare teologia chi ha gran parte del suo tempo occupato nel lavoro con tutto quello che ne consegue sul piano fisico, psicologico…?

• Il nostro fare teologia non ricade inesorabilmente nella forma autobiografica, in narrazioni che già conosciamo nei loro momenti fondamentali? Non vi è una ripetitività sclerotizzata senza capacità di rinnovamento e creatività?

2. Un primo approccio sul senso del nostro fare teologia

• Altre obiezioni si possono aggiungere, ma queste possono bastare. A me pare che proprio questi interrogativi, che sembrano portarci a concludere sull’inutilità del nostro sforzo, ci possono orientare a giocare le nostre risorse e la nostra passione in un’impresa che per molti versi pare disperata e fallimentare. Questo spiazzamento fa parte del nostro “quo” e in quanto tale va assunto. Anzi un tale spiazzamento che parrebbe un ostacolo non può, invece, essere un… trampolino di lancio per una riflessione cosciente e critica della fede? La nostra ricercata omologazione con tanti poveri cristi non può essere la scoperta della perla preziosa sepolta nel campo, nascosta nei sotterranei della storia?

• Pensando alla vita di molti di noi, ai casini, agli spiazzamenti, alle scelte perdenti compiute, all’essere sotto con tutto quello che una tale posizione comporta, ed alla scintilla di fede che non ci ha mai abbandonato, mi è venuto in mente il libro di Silone, L’avventura di un povero cristiano. Una grande teologia è in esso contenuta: una teologia non accademica ma profondamente vera.

Qui viene buona una riflessione critica del teologo Bonhoeffer importante per una revisione teologica del rapporto teoria – prassi: « Abbiamo vissuto troppo intensamente nel pensiero e abbiamo creduto che fosse possibile garantire in precedenza, mediante la ricognizione di tutte le possibilità, il risultato di qualsiasi azione, in modo tale che essa si compia, in conclusione, da sola. Un po’ tardi abbiamo imparato che non il pensiero, ma l’assunzione di responsabilità è l’origine dell’azione nuova. Penserete esclusivamente ciò di cui risponderete agendo. Per noi il pensiero era spesso il lusso dello spettatore, per voi sarà interamente al servizio dell’azione».

• Mi sembra che il vero nodo consista nel giocare sino in fondo quella realtà misteriosa che nella nostra vita non è mai venuta meno, quella per intenderci che noi chiamiamo fede.

Se con un pizzico di presunzione possiamo dire che le nostre vite sono avventure di poveri cristiani, ebbene perché mai dei poveri cristiani non possono fare teologia?

Inoltre, se sono vere le affermazioni di Bonhoeffer sull’assunzione di responsabilità quale origine dell’azione e del retto pensare, allora sarebbe irresponsabile svendere le decisioni che nella vita abbiamo assunto, non impegnandoci in un compito di attenzione riflessiva o svalutando a priori questa possibilità che abbiamo tra le mani. Se la stanchezza è presente dentro di noi per il tanto lavoro a perdere accumulato in tanti anni, accogliamo l’esortazione che ancora Bonhoeffer rivolgeva ai suoi compagni della resistenza tedesca: «Può darsi che domani spunti l’alba dell’ultimo giorno: allora, non prima, noi interromperemo volentieri il lavoro per un futuro migliore».

3. De quo ovvero sul dove: alcune correlazioni significative per un giusto apprezzamento del suo significato

• Il metodo che in questa fase mi sembra utile consiste nel relazionarci ad altri che hanno usato la metafora spaziale dello spostamento applicandola alla teologia e a Dio stesso e alla chiesa.

Inoltre seguiremo la vicenda del teologo Bonhoeffer dislocato nel carcere nazista e la sottolineatura di Gutierrez sui limiti della teologia moderna emersi proprio nella vicenda storica del pastore tedesco con le sue riflessioni che ci sono rimaste.

Infine mi sembra utile suggerire due scritti [pubblicati su Concilium ]: il primo, di Metz sulla teologia come biografia, dato il carattere abbondantemente biografico col quale noi comunichiamo; il secondo, di Gutierrez sul fare teologia, può essere utile sotto il profilo metodologico.

Sono solamente indicazioni per verificare se la categoria della dislocazione, per noi tanto importante per la comprensione della nostra vita anche sul piano della fede, rappresenti una chiave interpretativa utile o forse necessaria per un sano ed onesto ragionare teologico.

• Il n° 5/78 di Concilium porta il titolo significativo “Gli spostamenti attuali della teologia”. Dall’articolo conclusivo di Jossua traggo alcuni spunti.

– Il primo spostamento da segnalare è l’abbastanza generale inquietudine in materia di fede quale segno di una evoluzione comune a un gran numero di cristiani.

– Dalla preminenza della riflessione sistematica… a una maggiore attenzione per l’esperienza, l’inventario e la critica della fede vissuta, per l’esperienza cristiana comune. Nessuna teologia potrà più nascere se non dall’esperienza degli uomini, dei credenti, se non confrontandosi di continuo con essa, verificandosi incessantemente su di essa. Non è più possibile dimenticare che ogni discorso nasce in un contesto ben preciso e in certa misura – pur senza cadere nel semplicismo delle sovrastrutture e dei riflessi – ne è prodotto.

– Domani la teologia cristiana non esisterà se non sgorgando di nuovo da una esperienza spirituale intensa.

– Domani non ci sarà più una teologia, come ieri; ma neppure teologie occidentali, corrispondenti ad altrettante famiglie spirituali, come oggi. Ci saranno delle teologie diverse, qua e là nel mondo, corrispondenti a culture, radici profonde, modi diversi di marciare verso l’avvenire.

– L’autore nota che potremmo assistere anche ad una reazione simile a quella avvenuta contro il modernismo.

Il discorso può essere integrato con l’articolo di Metz (Concilium 1/84) “La teologia è la fine del moderno”, ove tra l’altro viene sottolineato il passaggio da una chiesa più o meno monocentrica (europea e nordamericana) ad una chiesa universale policentrica sul piano culturale e su scala mondiale.

• In Concilium 4/92, titolato “Dov’è Dio? Un grido nella notte oscura”, nell’articolo di apertura, “ La dislocazione della questione dell’identità di Dio e il problema della sua localizzazione”, Duquoc sottolinea la vanità, anzi la pericolosità del porre le domande chi è Dio? che cosa è Dio? Dio in se stesso sfugge all’esperienza: la morte di Gesù sulla croce suggella questa inconoscenza.

È meglio conoscere il luogo dove Dio agisce piuttosto che conoscere chi egli sia. La conoscenza della sua identità non affranca dall’idolatria.

Dov’è Dio? Il N. T. ha dislocato Dio trasferendo il suo habitat dal tempio al corpo di Gesù. Ma è appunto lui che muore sulla croce, escluso da tutti. L’escluso è ormai l’indizio della presenza. Il che significa non che l’escluso sia un testimone perfetto: è l’indizio che questo mondo non è il regno di Dio, egli è l’esterno delle nostre società.., rappresenta la loro sovversione potenziale. Dov’è Dio? È là dove un essere concreto è segno che il regno non è ad-venuto, è là dove un essere concreto ferisce la pretesa delle nostre società di appagare tutti i desideri.

I poveri e gli esclusi sono la sua residenza attuale. Così la sua divinità interroga, non impone. “Non c’era posto per loro nell’albergo”. Dio è sempre fuori, con quelli che il treno del mondo vi getta.

• Ora il discorso dello spostamento lo affrontiamo attraverso la vicenda di un teologo che fa teologia all’interno del carcere nazista. Teologia dal luogo della prigionia politica. È da leggere. Mi limito a riportare i capitoletti:

– una conoscenza non può venire separata dall’esistenza nella quale è acquisita

– prospettiva dal basso: “che Dio getti lo sguardo proprio là di dove gli uomini hanno cura di distoglierlo…, tutto ciò un carcerato lo può capire meglio di altri, questa per lui è veramente una lieta novella”

– un prigioniero politico come sfida teologica: “la teologia è pericolosa quando vuol rimanere fedele alla propria causa, aldilà della borghese divisione del lavoro tra religione e società, spiritualità e solidarietà”.

Questa è la provocazione della verità che Bonhoeffer ha consolidato nel radicale luogo teologico, nel luogo della prigionia e dell’assassinio…

È importante il contributo di Gutierrez “I limiti della teologia moderna: un testo di Bonhoeffer”, Concilium 5/79, perché mette bene in luce come il teologo tedesco ha portato sino in fondo i limiti cui è pervenuta la teologia moderna, ed ha avuto l’intuizione che sarà fatta propria dalla teologia della liberazione (Io sguardo dal basso). “Quando afferma che Dio soffre sulla croce, Bonhoeffer respinge la sofferenza ingiusta sperimentata da quelli che stanno in basso, e postula il diritto alla vita in tutte le sue dimensioni come una esigenza biblica. Ancora una volta un profondo senso di Dio porta ad una nuova sensibilità verso il povero… Bonhoeffer non arrivò a fare di questa sua intuizione il centro del suo discorso teologico, che rimane soprattutto attento alle sfide del mondo moderno. Però seppe accettarle frontalmente, rendendosi così conto dei limiti di questa impresa. La sua riflessione prende un taglio che deriva da un’esperienza personale molto profonda. Per questo ci offre una testimonianza e indica piste di grande fecondità”.

• Venendo a noi può esser di aiuto leggere l’articolo di Metz “Teologia come biografia” ( Concilium 5/76), che parte dal seguente assunto: “la teologia cattolica dell’età moderna mi sembra segnata di lontano da uno scisma profondo tra sistema – teologia ed esperienza religiosa, tra dossologia e biografia, tra dogmatica e mistica”… “che aspetto dovrebbe avere una teologia che riuscisse a por fine a questo scisma tra dogmatica e storia vissuta e, con forza di mediazione creativa, ricomporre in unità quanto è stato scisso?”. L’autore sceglie l’opera di Karl Rahner come paradigma del tentativo di superamento dello scisma.

• Infine Gutierrez nel contributo Quale linguaggio su Dio ( Concilium 1/84) affronta la questione del metodo in teologia e dell’assunzione del punto di vista del povero per la nostra riflessione, e dall’altra della necessità dell’annuncio evangelico nel nostro ambiente da parte della comunità cristiana”.

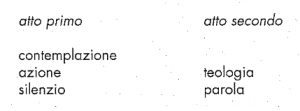

In successione i capitoletti:

-

- trovare un cammino…

- trovare un cammino…

-

- partendo dal povero…

- per testimoniare la risurrezione

4. Da questo breve excursus

che si può approfondire, modificare, integrare… mi pare si possa ragionevolmente dire che la categoria della dislocazione sia ampiamente utilizzata. Aldilà delle sintonie o delle accentuazioni diverse che possiamo avere con gli studi a cui si è fatto cenno, di certo si deve convenire che il dove, il quo, è teologicamente rilevante. Anzi appare come una chiave che non solo consente l’accesso a tematiche teologiche di prim’ordine, ma addirittura sembra assumere una funzione discriminante.

La nostra avventura di poveri cristiani, preti spostati e finiti sotto, forse è una cartina di tornasole di qualcosa di grande che riguarda lo stesso migrare di Dio e della coscienza che “nessuna istituzione, fosse anche ecclesiale, è ormai sicura di dare stanza a Dio. Egli non ha più insegna ufficiale. E così siamo diventati di nuovo nomadi”. (Duquoc)