Dossier sui PO europei

1. Il contributo dei PO francesi (“soumis”)

Il testo originale in lingua francese di questo contributo puoi leggerlo aprendo o scaricando il file PDF del n.30-31 della nostra rivista: qui.

a. Fedeltà alla nostra storia

“All’indomani della seconda guerra mondiale, un centinaio di preti cattolici francesi e belgi entrarono in fabbrica e si concentrarono sul lavoro manuale, nel quale essi vedevano un aspetto essenziale del loro ministero vicino alla classe operaia. La Chiesa francese aveva preso coscienza che il proletariato si era allontanato dalla religione tradizionale della nazione” (Prêtres en bleu de chauffe).

I PO hanno vissuto il ministero sacerdotale non legati al servizio permanente di un’istituzione della chiesa, ma “sclericalizzati”. Essi hanno reintegrato il sacerdozio nella condizione umana, (lavoro salariato, impegno sindacale…). PO: ”atto di naturalizzazione del prete in un popolo nel quale egli era straniero” (Card. Suhard).

“Tocca al prete dislocarsi e cambiare posizione, non al popolo; è inutile che il prete suoni le campane, nessuno l’ascolta; bisogna che egli ascolti le sirene che vengono dalle fabbriche, questi santuari della tecnica nei quali vive e pulsa il mondo moderno; tocca a lui rifarsi missionario” (Mons. Montini).

Noi proviamo dolore nel ricordare “l’intensità e la radicalità della scoperta dei primi PO. Essi scoprivano una classe operaia dotata di una cultura propria, strutturata da un’ideologia atea, indipendente dal pensiero religioso… Il sindacalismo, la difesa dei diritti dell’uomo e molte cause umane diventate come un’esigenza umanistica, sono animati e serviti da militanti di tutti gli orizzonti culturali. Dei cristiani vi tengono il loro posto con gli altri” (J. M. Huret all’incontro nazionale dei PO 1994).

50 anni di PO hanno permesso un’incarnazione in terra operaia e un approfondimento dell’intuizione iniziale. Immersione, vita spirituale, evangelizzazione, annuncio. Incontro tra una cultura operaia e il Vangelo in noi.

b. Approfondimento

Questi anni hanno consentito una riflessione, una meditazione su Dio, l’Incarnazione, il profetismo, il ministero… nel movimento che portò la Chiesa al Concilio Vaticano II.

M. D. Chenu scriveva nel 1977: “Là dove gli uomini si incontrano per edificare il mondo e far camminare la storia, in un progetto sempre nuovo, là c’è Dio, nel mondo che si fa, non in un altro mondo nel quale io mi dovrei esiliare dalla mia Terra, dal mondo che io sto per costruire. È dunque insensato separarsi dagli uomini per attendere Dio. Il mondo è l’Epifania di Dio… Ogni volta che si attua una trasformazione del mondo nella successione delle civilizzazioni, ogni volta c’è una speranza, c’è una possibilità per il Regno di Dio, per l’Epifania di Dio. Noi siamo la storicità di Dio.

“ È dunque straordinario fare questa affermazione: un Dio che viene, un Dio che è davanti, e non un Dio retrò, che dovrei andare a recuperare per aggrapparmi dietro a Lui. Dio viene nel mondo come al suo incontro. Egli è davanti, e chiama, Egli sollecita, invia, fa crescere e libera. Ogni altro dio è un falso dio, un idolo, un dio morto, ed è ora che la nostra coscienza moderna lo seppellisca”.

J. M. Carrière diceva all’incontro nazionale dei PO 1994: “Il Profeta nella Bibbia è qualcuno che sorge in un tempo e in un luogo. Sorgere è allo stesso tempo sorprendere e levarsi. Il profeta sorprende i suoi contemporanei che non si attendevano i suoi discorsi, egli si leva e si erge contro i poteri e le istituzioni. Da un punto di vista sociologico, il posto di un profeta nella società non si definisce mediante ‘coordinate’ abituali come il mestiere o il legame ad un’istituzione; da Elia a Geremia, la figura profetica abbandona simbolicamente il luogo del santuario, per apparire – levarsi – sulla pubblica piazza: si vedono i profeti alla porta, luogo della giustizia perché luogo degli scambi; ai palazzi, perché luoghi del potere; essi affrontano con franchezza l’ambiguità degli avvenimenti della storia…

Le parole del profeta assumono la forma del grido la cui risonanza affettiva è forte: collera, opposizione, esortazione violenta…; la sua parola entra in risonanza con la posta in gioco dell’epoca, con le realtà fondamentali che il popolo vive… L’essere profetici; oggi sembra richiedere così, più che la testimonianza individuale, il fare la “teologia delle nostre pratiche”: un lavoro lento e paziente è richiesto, lontano dallo scalpore dei media, per elaborare questa parola profetica che sa discernere le poste in gioco collettive e costruire una speranza e un avvenire…”. Il profeta suggerisce qualcosa di Dio. Il profeta è familiare di Dio. Il profeta partecipa alla sofferenza di Dio per e a causa del suo popolo…”.

Talvolta alcune encicliche convergono col nostro cammino: “in virtù del suo impegno evangelico, la Chiesa si sente chiamata ad essere accanto alle masse dei poveri, a discernere la giustizia delle loro rivendicazioni, a dare il contributo per il loro adempimento, senza perdere di vista il bene dei gruppi nel quadro del bene comune” (Sollicitudo rei socialis, 39). Ma noi constatiamo che è difficile far entrare nella pratica questi bei principi.

Dall’ Enciclica Redemptoris Missio:

3. “Annunciare il Vangelo non è per me un titolo di gloria, è una necessità che mi incombe… Il numero di coloro che ignorano il Cristo e non fanno parte della Chiesa aumenta continuamente.

8. Le moltitudini hanno diritto di conoscere la ricchezza del mistero di Cristo, nel quale noi crediamo che tutta l’umanità può trovare, con una pienezza insospettabile, tutto quello che essa cerca a tastoni riguardo a Dio, all’uomo, al suo destino, alla vita e alla morte, alla verità…

45. Esiste già presso gli individui e presso i popoli, grazie all’azione dello Spirito, un’attesa anche inconsapevole di conoscere la verità su Dio, sull’uomo, sulla via che conduce alla liberazione dal peccato e dalla morte.

Vivendo con i più schiacciati, noi ascoltiamo l’appello di Mons. Duval pronunciato l’8.11.94 alla chiusura della conferenza dei vescovi francesi a Lourdes: “In mezzo a tante situazioni di precarietà, di isolamento, di handicap, noi sperimentiamo ancora una volta di essere portatori (assieme ad altri) di un meraviglioso messaggio di speranza: tutti coloro che sono tenuti in disparte, gli isolati, i senza avvenire, coloro che sono scoraggiati, sono amati da Dio; Dio vuole la riuscita della loro vita e li chiama, se lo vogliono, a diventare suoi figli”.

Pertanto noi abbiamo l’impressione di vivere un ministero originale. Abbiamo rinunciato a quello spazio sacro tra un uomo separato, “messo da parte”, e gli uomini ai quali bisognerebbe annunciare la Buona Novella provenendo dall’esterno della loro vita. Noi ricordiamo costantemente che è sul terreno della loro vita reale, nel quotidiano, che può nascere un dialogo vero nel quale collocare, in maniera sana, la domanda di Gesù Cristo.

Noi non dobbiamo annunciare Gesù Cristo fossilizzato in dogmi e definizioni, noi non siamo in “missione”. Noi ogni giorno dobbiamo scoprire il Cristo nuovo, vivente nei nostri compagni, e convertire totalmente noi stessi. Perché se il Cristo è vivente in loro, quello che conta non è innanzitutto insegnare, ma vivere e lavorare con loro” (Regione ovest di Parigi al Convegno nazionale ‘94).

Per essere l’uomo di tutti il prete deve innanzitutto essere quello degli ultimi: i più lontani, gli stranieri, i non cristiani, gli esclusi di ogni tipo.

c. Spiritualità PO

Prete operaio da prima del 1954, Jean Marie Huret, al termine del suo intervento al nostro ultimo convegno nazionale, citava le parole di Michel de Certeau: “Credere, è uscire dal proprio posto, è sempre partire”. A millenni di distanza si sente l’eco della parola di Dio udita da Abramo, nella sua fede: “lascia il tuo paese… per il paese che io ti indicherò”.

Tentare di rendere conto dell’esperienza spirituale dei PO significa evocare da subito la decisione di una nuova “partenza”: partenza non dalla Chiesa, ma dai luoghi delle sue istituzioni, collocate al centro di una civiltà industriale, per raggiungere “un paese indicato” straniero alla Chiesa, la classe operaia.

Entrarvi diventando uno tra tutti gli altri, attraverso il lavoro, ci ha condotto a scoprire un mondo “altro”, con la sua ideologia fondamentalmente atea, i suoi valori, le sue organizzazioni e i suoi strumenti di lotta al servizio di una speranza di liberazione degli uomini e donne sfruttati, umiliati, non considerati. Questo mondo aveva le sue ragioni di “credere diversamente” in un futuro migliore e senza riferirsi a Dio.

“Questo incontro in noi stessi tra una cultura operaia e il Vangelo, in un fenomeno di osmosi, ci ha fatto diventare altri” scrive ancora Jaen Marie Huret.

Senza rinnegare nulla della nostra fede, noi siamo entrati nel silenzio per vivere con i nostri compagni di lavoro e di lotta, persuasi in coscienza che quanto avevamo da comunicare non poteva più essere nell’ordine della parola già confezionata, sicura e definitiva, ma in quello della testimonianza mediante la partecipazione ad una condizione di vita e la disponibilità delle nostre persone per il servizio di tutti, specialmente nell’ambito delle organizzazioni sindacali, anzi politiche. Si tratta di essere “uno di loro e con loro” perché tutti e ciascuno siano riconosciuti nei loro diritti, nella dignità e libertà di uomo e di donna.

Nella vita condivisa quotidianamente e nel “servizio”, un po’ alla volta è avvenuta agli occhi dei nostri compagni di lavoro la “rivelazione” che la nostra fede nell’uomo, non solo corrispondeva alla loro, ma comportava anche una dimensione a noi propria nel suo riferimento a Dio. Pur senza comportare il consenso, tanto è vero che la fede è innanzitutto dono di Dio, nondimeno il nostro credere diventava degno di rispetto, anzi interrogativo; come pure rispettabili diventavano la nostra appartenenza e la nostra fedeltà alla Chiesa, peraltro tanto contestata.

Per qualificare il nostro modo di agire, la nostra volontà “di immersione”, alcuni tra noi utilizzano l’espressione “logica dell’incarnazione”; espressione che può sembrare inadeguata, ma che nondimeno sottolinea l’imperiosa necessità, che è stata, e resta la nostra, di essere “simili agli uomini e di comportarci da uomini (Fil.2,7).

La nostra fede nell’uomo noi l’abbiamo ricevuta in parte attraverso le testimonianze dei nostri predecessori nella fede e la tradizione della Chiesa. Noi la riceviamo mescolandoci agli altri perché noi sappiamo che “il Regno di Dio è già là” e che “lo Spirito ci precede”.

Oggi, come i credenti del passato, noi dobbiamo sempre “diventare” uomini, uomini del popolo “degli umili e dei piccoli”, del popolo di tutti e di tutte coloro la cui umanità è ferita e che di conseguenza rappresentano Cristo ancora presente, crocifisso tra noi… ma dei quali noi sappiamo (ed essi spesso ci donano dei segni) che essi davvero sono la Via.

d. Fedeltà in un mondo che cambia

La vera fedeltà non consiste nel ripetere in maniera identica le stesse pratiche degli anziani, ma nel rinnovare nella medesima linea. Se le nostre pratiche sono cambiate, l’essere rimane lo stesso, il cammino è nella stessa direzione. Cercando d’essere fedeli a questa intuizione fondamentale e all’eredità degli anziani, i PO sono oggi interpellati da nuove forme di vita. Il lavoro non è più il referente dell’esistenza nella società. La classe operaia non è più caratterizzata dalla tuta blu e dall’ingresso della fabbrica. Il “jean” dell’educatore e la “polo” del pensionato li hanno talvolta sostituiti, ma il PO continua ad indossare il mantello della povertà dell’uomo. Occorre però notare allo stesso tempo che degli importanti posti di impiegati e di tecnici subiscono più fortemente che nel passato l’oppressione, la precarietà, un tempo riservati ai “proletari”. La disoccupazione, la precarietà, grandi agglomerati, gli immigrati, il terzo mondo chiamano ad un allargamento dello sguardo e del cuore.

Noi assistiamo ad un vero cambiamento della società: sostituire le garanzie collettive con delle garanzie individuali che saranno a carico di ciascuno e non saranno più oggetto di rivendicazioni collettive. Oggi si costruisce un mondo sulla redditività, il profitto, l’individualismo. Molti non soltanto sono esclusi dal lavoro, ma dalla protezione sociale, dalla sanità, dagli uffici di collocamento, dalla casa… La speranza di liberazione non trascina più l’attesa per il domani di un mondo nuovo, nel quale l’oppressione sarà bandita.

Il Convegno nazionale del 1994 ha consentito molti scambi su questa evoluzione. Con tutta la missione operaia noi analizziamo questi cambiamenti che ci costringono a rimetterci in questione: “Un fossato reale separa coloro che lavorano ed abitano quartieri di villette o residenziali e quelli che sono nella disoccupazione cronica ed abitano i grandi agglomerati urbani. Nelle periferie si sono concentrate popolazioni di origine straniera la cui integrazione si profila problematica, anche se qua e là si realizzano delle esperienze interessanti sul piano interculturale. D’altro canto, il lavoro industriale è considerevolmente regredito in rapporto al lavoro terziario dal quale deriva una diversa mentalità. La diminuzione della militanza è significativamente espressa dai numeri di aderenti alle organizzazioni sindacali ed ai partiti anche se l’influenza di queste istanze non limita ai loro aderenti… A questo proposito occorre prendere atto che stanno sorgendo nuove forme di militanza: nella vita associativa, nella quale ci si esprime mediante azioni puntuali o ci si mette al servizio di nuove cause (ecologia, terzo mondo, ecc.)”. (“Documenti dell’Episcopato” ottobre 1994).

e. I PO oggi

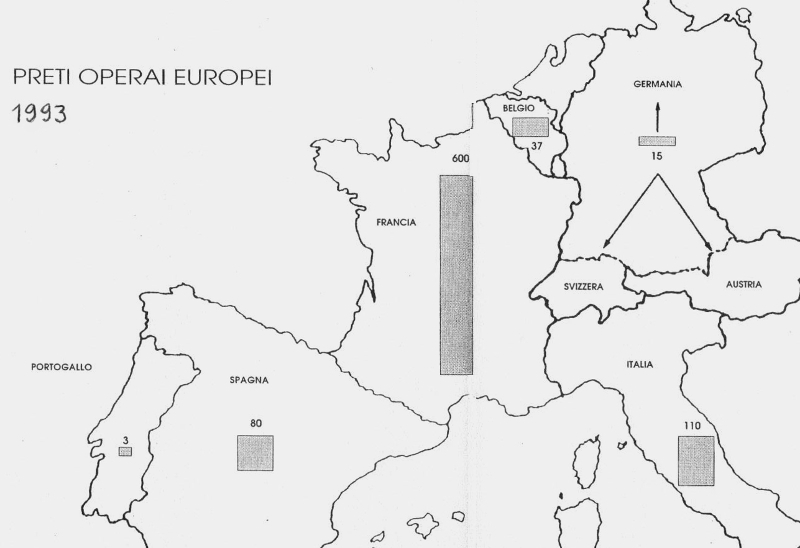

In Francia ci sono circa 700 preti Operai di cui 600 legati ai collettivi PO La loro presenza nell’ambito del lavoro e del sindacato è riconosciuta. Molti hanno responsabilità importanti. Ma la vita li ha anche trascinati verso altri campi. Un grande numero di PO partecipano alle iniziative nelle periferie, nei grandi agglomerati, nelle associazioni… essi esperimentano un altro modo di “vivere con”. Altri sono impiegati, funzionari e interpellano il gruppo e la Chiesa sulle nuove realtà che segnano una classe operaia più diversificata.

Spesso questo non è stata una scelta. A partire dai licenziamenti e dalle difficoltà di trovare un lavoro, certi sono diventati “operatori sociali”. Questo ha cambiato profondamente la loro presenza nella vita professionale: il “vivere con” è talvolta mescolato con il “vivere per”.

L’aumento della disoccupazione, le nuove forme di povertà e la vita nelle periferie come un mondo a parte, ci hanno spesso condotto a condivisioni di vita differenti, nella forma, rispetto a quella dei primi PO Ma si tratta sempre di “vivere con” i più sfavoriti per comprendere e per partecipare ai loro sforzi di liberazione, alle loro aspirazioni, alla loro “fede”, alla loro ricerca di senso.

Circa la metà dei PO sono in pensione. Essi talvolta mettono a disposizione un po’ del loro tempo per la pastorale “ordinaria”, ma tutti tengono a mantenere quello che è il cuore della loro esistenza di PO, conservando l’impegno nelle loro organizzazioni: sindacati, difesa giuridica dei lavoratori, associazioni di quartiere, grandi agglomerati, movimenti diversi. A volte è difficile: un PO anziano, marinaio nella vita rude dei pescatori in mare aperto, recentemente confidava la sua angoscia di non poter più “vivere con”, sentendosi diventare in qualche modo straniero nel rendere visita ai suoi vecchi compagni rientrati dal mare dopo 15 giorni di tempesta.

Le relazioni con la Chiesa istituzione sono migliorate. Forse anche perché, rimanendo ben radicati in classe operaia, essi possono riannodare dei legami con la Chiesa senza che questo modifichi i loro legami con coloro dai quali essa è tanto lontana. Molti partecipano all’Azione Cattolica Operaia e alla Missione Operaia, alcuni alla J.O.C. Altri hanno anche accettato certe responsabilità, come cappellani delle carceri, o in parrocchie molto popolari. Ma in termini più ampi, l’esperienza dei PO in un mondo secolarizzato non è una interpellanza per tutta la Chiesa nel suo confronto odierno con il mondo moderno.

Evangelizzare… Dopo 50 anni di vita condivisa con la classe operaia, siamo interpellati a porre degli interrogativi sulla nostra pratica: “vivere con” ma anche “evangelizzare”. Alcune cose sono possibili oggi, dopo tutto questo tempo. L’appello del segretario nazionale al Convegno del 1994 è stata colto da tutti: “Evangelizzare” è essenzialmente “annunciare Gesù (Atti 8,35), Messia atteso e Figlio fatto uomo. Questo non è indottrinare, né fare della pubblicità o della propaganda religiosa, e neppure fare la morale agli altri”. “Evangelizzare è dire la vita di Gesù Cristo con la sua originalità irriducibile… Possiamo ancora dispensarci dal nominare Colui che noi amiamo perché Lui per primo ci ha amati? (1Gv.4,19)…

Spesso citiamo S. Ireneo di Lione: “la gloria di Dio è l’uomo vivente” che noi volentieri traduciamo con “l’uomo in piedi”. Perché non aggiungiamo mai, con lo stesso Ireneo nella medesima frase “la vita dell’uomo è vedere Dio”? L’uomo in piedi, l’uomo liberato, l’uomo solidale: questo è sufficiente a dire tutto ciò che Dio vuole per l’uomo? È niente, è poco, essere chiamati a diventare suoi figli anche se “quello che noi saremo non è ancora stato rivelato” (1Gv.3,2)?

f. Appello alla Chiesa

Al convegno nazionale 1994 il segretario terminava così il suo intervento: “La classe operaia ha cessato di far paura. Essa sembra disarmata e smobilitata. Non ha più la convinzione di poter modificare fondamentalmente il corso tecnologico, economico e politico delle cose. Si vede contestati i suoi diritti e le acquisizioni ottenute con dure lotte. Ad essa si mettono in contrapposizione le masse crescenti dei disoccupati e degli esclusi, come se non fossero le medesime cause, gli stessi meccanismi, la stessa logica disumana che organizzano lo sfruttamento degli uni e l’esclusione degli altri. Essa deve più spesso resistere con le spalle al muro che aprire lotte di liberazione…

Forse per questo la classe operaia non avrebbe più bisogno di apostoli, di religiosi, di preti per testimoniare al suo interno, attraverso vite donate, che Dio non l’abbandona? In questi tempi, che ci fanno vivere più l’Esilio desolante che l’Esodo Liberatore, la classe operaia non avrebbe più diritto ad avere al suo interno profeti che, condividendo quotidianamente la sua sorte, le dicano all’orecchio:

“La donna può forse dimenticare la sua creatura…

può dimenticare di mostrare la sua tenerezza al figlio della sua carne?

Anche se lei si dimenticasse,

Io – dice il Signore – non ti dimenticherò mai”

(Isaia 49, 1 5)

2. INSOUMIS !

L’itinerario di questi uomini che, dilaniati tra due fedeltà alla Chiesa ed alla classe operaia, hanno scelto la seconda, per farvi germinare il Vangelo

di JEAN MARIE HURET, prêtre insoumis

Questi preti che si chiameranno “pretioperai” intendono scoprire la classe operaia come un “mondo completo” non religioso, autonomo, che produce la sua cultura, il suo senso, i suoi valori, la sua ideologia, le sue strutture d’azione sindacali e politiche molto complesse.

Questa scoperta che si accompagna ad un’esperienza vissuta nelle dure condizioni operaie, di ingiustizia e di disprezzo, li conduce con naturalezza, per solidarietà, all’impegno nell’azione sindacale.

È allora che la presa di coscienza sulla scristianizzazione cambia natura. Essa rivela che si tratta di una rottura più fondamentale: storica, ideologica, dottrinale, culturale. Questo mondo non è religioso, ma non è vuoto, né incolto, né disperato. È ateo, ma di un ateismo ricco di critiche e di valori e sorgente di una fede nell’uomo generatrice di speranza e di senso.

I PO saranno i primi senza dubbio a svelare questi primi sintomi del divorzio Chiesa –mondo moderno. Essi scoprono che la Chiesa non ha il monopolio del discorso sul senso, sulla solidarietà, sulla speranza. La sua dottrina “particolare” non può erigersi a criterio universale di verità.

Che può voler dire “evangelizzazione” se non la si può più intendere nel senso tradizionale di conquista, di proselitismo, di “conversione” o di adesione alla Chiesa ed alla sua dottrina?

Una scelta impossibile

Per gli uomini impegnati non si tratta di un’esperienza, ma di un coinvolgimento di corpo e …di anima. Le due fedeltà alla Chiesa ed al loro impegno nella classe operaia ne costituiscono una sola a livello profondo. Separarle significa causare dei gravi danni nella coscienza di uomini, qualunque sia la scelta fatta da ciascuno. Gli uni saranno lacerati sottomettendosi in nome del loro voto di obbedienza alla Chiesa. Essi sperano di farsi ascoltare all’interno ed ottenere un nuovo invio nel mondo operaio.

Gli altri saranno lacerati dicendo no al diktat essenzialmente dottrinario della gerarchia. Li si chiamerà “les insoumis” (i non sottomessi). Essi hanno scelto l’esilio dell’impegno libero in questo mondo “estraneo”, nelle sue lotte, nei suoi rischi e nelle sue speranze. Sono loro che io vado a raggiungere nel 1954 dopo aver esercitato per tre anni un ministero di vicario in parrocchia.

Venticinque “insoumis” cominciano a ritrovarsi per tentare di ricostruirsi. Ci siamo dunque trovati un mattino, nella fabbrica o sul cantiere, senza invio, senza missione e delusi. Non avevamo altra via che condividere con i nostri compagni la vita da vivere confidando in essa. Abbiamo ritrovato i poveri, ma nel loro movimento di liberazione. La Chiesa, abituata ai poveri delle sue opere di carità, era messa a disagio da quelli.

Questa è stata la nostra strada. Durerà per tutto il tempo della nostra vita attiva. Il Vangelo è stato allo stesso tempo un compagno e la nostra solitudine. È stato necessario sotterrare tutto, prendersi il proprio tempo, ascoltare il silenzio di questa nuova terra, nutrirsene, con il rischio accettato di diventare altro, se c’era una rinascita!

E la nuova terra ci fece rinascere effettivamente, ma differenti. Guardavamo il Vangelo in noi, come un seme non ancora germinato, in stato di osmosi pertanto, di influenza reciproca in questa nuova terra. Questa situazione consente un incontro libero e gratuito con quest’altro mondo che ci ha fatto scoprire. Essa mette in cammino un processo di ricostruzione e di evoluzione profonda.

Non avevamo più missione. Meglio così: siamo più disponibili per comprendere e ricevere. È più difficile così. Ritrovare il senso del nostro impegno nella spogliazione di questa rottura obbligata (vedi Jean-Marie Huret, Prétres ouvriers, e d. Cerf).

Non tutti poterono sopportare la prova. Eravamo diventati il luogo della lacerazione. Io non posso dimenticare il nostro amico di Havre, Jo Lafontaine, disintegrato interiormente dalla distorsione inflitta alla sua coscienza, fino a morirne. Non potè sopportare che il Gesù della sua fede potesse essere separato dai suoi compagni operai da una Chiesa ossessionata dalla protezione della sua dottrina piuttosto che posseduta dalla libertà del Vangelo.

Non-sottomessi ma non infedeli

Nel nostro piccolo gruppo, oggi ridotto a sette, noi viviamo questa sorte di esilio dopo circa 40 anni al di fuori dei quadri istituzionali della Chiesa e a lato del mondo cristiano. Non fu un cammino di miseria, ma una marcia in avanti. Ci siamo ricostruiti in questo mondo lontano divenuto il nostro. Esso ci ha modellato.

Considerando oggi la nostra evoluzione, appare meglio che la nostra “rottura” che è datata nel tempo, ha lentamente preso uno spessore, che nei fatti è meno un atto posto che un modo d’essere. Noi siamo divenuti altri. È la nostra situazione ed è da questa che noi oggi parliamo senza cessare di riferirci al Vangelo, a questa memoria di Gesù e al suo messaggio contenuto in alcune parole indimenticabili.

Questa buona novella del Vangelo l’abbiamo sentita come un germe promesso a una terra feconda, nuova, una promessa. Non più come una dottrina, ma come una potenza di accoglienza per una germinazione inedita.

La non sottomissione oggi

Ci sembra che il campo delle nostre osservazioni fatte nel mondo operaio, si apra oggi sulla globalità della nostra società moderna. La rottura delle giovani generazioni di tutti gli ambienti con la Chiesa, che si è operata negli anni ‘70, è una rottura culturale e costituisce un vero fenomeno sociale. Le affermazioni religiose, dogmatiche, dottrinali, morali della Chiesa sono divenute completamente incomprensibili ed intrasmissibili per le nuove generazioni segnate dalla cultura della modernità che è la nostra.

Come noi pensavamo già nel 1954, il problema per la Chiesa di oggi non è soltanto di adattare i metodi pastorali nella prospettiva di un’evangelizzazione conquistatrice, blindata nelle sue risposte e nelle sue certezze. Si impone una rimessa in discussione dei suoi fondamenti dogmatici alla luce di una riflessione teologica e spirituale in connessione col pensiero moderno. L’universo mentale moderno, che è il nostro modo di vivere quotidiano, la nostra sensibilità, la nostra visione del mondo, affina le nostre capacità di analisi della realtà cosmica ed umana. Siamo divenuti meno certi e più esigenti riguardo la teologia che ci dispensano le nostre Chiese.

È dall’interno di questo universo che tutte le ricerche possono compiersi, che tutti i nuovi interrogativi possono formularsi.

Ora, come scrive Marcel Légaut, pensatore cristiano: «La Chiesa si dà da fare lungo i secoli, ed oggi ancora, a proteggersi al massimo dai cambiamenti che potrebbero minacciare l’immutabilità della sua dottrina che rende manifesta, a suo parere, la presenza e l’azione di Dio nel suo governo e nel suo insegnamento. È così che essa si aggrappa ai modelli elaborati in funzione delle società globalmente religiose del passato» (Marcel Légaut, Vie spirituelle et modernité, e d. Centurion) . Essa continua a professare dall’interno della sua fortezza una dottrina che essa sacralizza ed erige ad ortodossia indiscutibile, avvalorata dalla nozione di “infallibilità”, mai rimessa in discussione.

Bisogna osare di toccare questo perchè è da qui che provengono il suo autoritarismo di governo, la sua rigidità in materia di teologia e di morale e la sua aridità spirituale. Ora giustamente la cultura moderna cerca di porsi domande piuttosto che accettare delle risposte già confezionate. Marcel Légaut definisce l’ateismo moderno o l’apparente indifferenza come costituiti «da questioni che la religione impedisce di porsi, poichè essa dà, a partire dal Dio che professa, delle risposte che d’ufficio sopprimono ogni ricerca in materia» .

È così che si esprime, a sua volta, Jean-Luc Godard nel suo ultimo film “Hélas pour moi”: «La nostra epoca è in ricerca di una domanda perduta, quasi stancata da tutte le buone risposte». L’utopia che può animarci è che la Chiesa si spogli di tutto ciò che è relativo nelle sue affermazioni dottrinali per ritrovare il suo essere essenziale dall’intimità originale della nostra società moderna, dalla sua cultura, in ricerca di senso, entrare nelle sue domande, le sue aspirazioni, la sua speranza o la sua disperazione. Essa potrebbe così trasformarsi nello scambio, porre interrogativi su se stessa e vivervi il suo proprio messaggio spirituale, quello del Vangelo. Senza dubbio oggi vi sono dei cristiani e dei preti che hanno questa preoccupazione, ma bisognerebbe che essi fossero più critici, con libertà e franchezza, nel rifiutare che la loro Chiesa, nella sua rappresentanza ufficiale, tanto visibile e rumorosa, continui ad ostentare conservatorismo, autoritarismo e saggezza politica piuttosto che lo spirito di accoglienza e di libertà del Vangelo.

L’obbligo di gridare la nostra impazienza

La non sottomissione può essere una forma di fedeltà preferibile alla rassegnazione, alla stanchezza o allo scoraggiamento. Dopo 60 anni di sforzi detti “missionari”, condotti a colpi di vite generose, di riflessione, dopo un tale investimento di ragione e di fede, non si impone la necessità di un bilancio lucido? Certo, l’apertura inaugurata dal Concilio Vaticano II ha permesso delle incontestabili evoluzioni, oggi malauguratamente contestate.

Certo, la qualità dell’impegno umano individuale è sempre essenziale. Questo non si misura nella sola efficacia e niente del capitale d’amore e di santità riversati sul mondo va perduto.

Pertanto ci si può domandare se tanti sforzi non vengono neutralizzati e dirottati dal loro senso profondo da una fissazione su delle “credenze” di un tempo, su degli schemi operativi già usati, imposti non dalla Tradizione, che si deve sempre inventare, ma da un’ossessione tradizionalista di protezione e da un abuso del potere gerarchico. Si direbbe che ogni ricerca fondamentale viene pressoché inibita.

Non si è pertanto in diritto di chiedersi lealmente se questa stagnazione non sia l’effetto della complicità di un’auto-censura degli uni e degli altri, più o meno cosciente, sublimata in una buona coscienza, mediante una spiritualità di umile obbedienza e di santa pazienza? Ecco perchè oggi noi continuiamo a dare un senso alla non sottomissione. Forse noi non abbiamo il diritto di giudicare gli sforzi indiscutibili sviluppati all’interno della Chiesa, ma noi abbiamo l’obbligo di gridare da fuori la nostra impazienza. Questa impazienza è quella di una terra che attende il seme promesso.

(Témoignage chrétien 1/1994, pp. 25-27)