SULLA STRADA DEGLI UOMINI E DELLE DONNE

VIVERE L’OGGI… APRIRE L’AVVENIRE

Incontro internazionale PO / Strasburgo, 2-4 giugno 2001

Gli interventi dei PO italiani

L’Italia, una tra le principali frontiere esterne dell’area Schengen, ha conosciuto negli ultimi anni un notevole incremento di flussi irregolari, che seguono diverse rotte, talvolta dopo percorsi tortuosi, che richiedono molti mesi e passano attraverso diversi stati.

Una stima effettuata con rigore in Italia fu disposta dal Ministero dell’Interno nel mese di maggio 1998 (tra le 230.000 e le 290.000) è diventata inattuale dopo la regolarizzazione per la quale si sono candidate circa 25.000 persone. La corsia più sfruttata e più conosciuta è quella da Albania e Montenegro alla Puglia attraverso il canale di Otranto. Nonostante sia la più conosciuta, finora non è stato possibile contenere adeguatamente la pressione del flusso. Secondo fonti giornalistiche, prese in esame per la ricerca sui traffici condotta per la Commissione per le politiche di integrazione, gli stranieri intercettati da gennaio a ottobre ’99 passando attraverso il canale di Otranto sarebbero quasi 90.000 di cui un terzo venute per protezione umanitaria. Nel 1998 le forze di polizia rintracciarono 39.000 clandestini.

Nel 1999, in confronto con quanto avveniva in precedenza, si può affermare che: i flussi clandestini sono diminuiti dalle sponde del Mediterraneo a seguito dell’efficacia degli accordi di riammissione.

– è rimasto invariato il flusso alle frontiere terrestri iugoslave.

– sulle coste pugliesi i flussi sono diminuiti solo nel 1° trimestre del 2000, mentre hanno continuato a rimanere intensi sia prima della guerra in Kosovo (con esodo di Kossovari) sia dopo (con esodo dei Rom attraverso il Montenegro).

1)

L’ACCOGLIENZA È UNA VIRTÙ

di Giuseppe Colavero, un prete che opera in un centro di accoglienza a Otranto

Mi ha sempre coinvolto positivamente sia sul piano culturale che su quello spirituale la differenza tra “atto e abito”: sono ambedue termini relativi all’agire morale e alle qualità delle operazioni umane. Il martirio è un atto eroico, il vivere per anni accanto ad un disabile servendolo in tutti i suoi bisogni materiali e psichici è un abito, è una virtù.

Il popolo salentino nel 1991 accorse sul porto di Otranto nelle giornate fredde di febbraio e di marzo ed accolse come parenti che aspettava da gran tempo gli Albanesi che arrivarono di notte, in silenzio, “quasi non volessero dar fastidio”; li accompagnarono nelle scuole elementari e medie e si posero a loro servizio notte e giorno. Chi scrive fu testimone di una gara di solidarietà che non ha avuto eguale in altre parti d’Italia, né in quei giorni, né negli anni successivi.

E poi il Campo-profughi a Frassanito, sotto le tende, allestito dalla Protezione civile: 1200 uomini, pochissime le donne, molti i minorenni (circa 200). Divenne il luogo di pellegrinaggio dai paesini del Salento alla pineta tanto cara agli stessi, luogo di vacanze estive e pic-nic spontanei di ogni fine settimana solatio anche d’inverno.

Che ci fanno quei minorenni tra tanti uomini? Quali potranno essere i problemi che insorgono col passare delle settimane nelle tende diventate ben presto invivibili, anche a causa delle piogge di fine stagione?

E scattò subito l’organizzazione dettata dal rapporto umano, dalle simpatie sorte immediatamente, dall’incontro tra due popoli per troppo tempo separati artificiosamente da un braccio di mare lungo solo 45 miglia.

Le sei comunità messe in piedi in pochi giorni in altrettanti centri del Salento (Maglie, Scorrano, Martano, Corigliano, Otranto) furono gestite da giovani volontari con straordinaria sensibilità, ma ben presto le famiglie del Salento aprirono le loro case a quei ragazzi spesso insofferenti dell’isolamento e dopo i primi esperimenti di affido per il fine settimana, si cominciò subito a parlare e realizzare affidi temporanei che consentivano il rapporto con le comunità civili e con le parrocchie della Arcidiocesi di Otranto.

A distanza di otto anni, una notte, ancora la notte, gli abitanti di Castro Marina sono scesi sugli scogli a raccogliere i bambini kosovari abbandonati dagli scafisti, intirizziti dal freddo e dall’acqua gelida di quel mare multicolore nel quale “Dio gettò la sua tavolozza al termine dell’opera creatrice”, come si esprime un poeta salentino.

Non è dunque cambiato nulla nella gente del Salento dal 1991 ad oggi?

Non hanno inciso le propagande razziste dei telegiornali e dei diversi giornali che ormai hanno a piene mani usato non i colori di Dio ma i vocabolari triti e ritriti dell’emarginazione e della condanna generica?

La risposta sarà bene che venga lasciata agli analisti professionisti.

Tanta acqua è passata sotto i ponti dall’esperienza del maxi-campo profughi di Frassanito e tanti percorsi di solidarietà e di giustizia sono stati compiuti in questi anni: Caritas parrocchiali coinvolte nell’accoglienza, amministrazioni comunali gemellate, scuole che hanno incontrato altre scuole, amicizie nate e cresciute, matrimoni celebrati, giovani accolti nelle scuole del Salento che non hanno malfigurato nel conseguimento di titoli ufficiali nella scuola dell’obbligo e nelle medie superiori…

E a fronte di tutto ciò: esperienze negative sul piano commerciale, imprenditoriale, personale ecc.

Allora che cos’è cambiato? Nulla? È tutto come prima?

Actus et habitus : il popolo salentino è accogliente per momentanea e istintiva tendenza o l’accoglienza fa parte della sua cultura, della sua fede e vita cristiana?

L’accoglienza nel popolo salentino è una virtù?

Chi scrive è un salentino e dunque parte in causa: il suo giudizio è di parte, non vale. Vede tuttavia ancora oggi uomini e donne, giovani e adulti pronti a dare una mano ogni giorno ed ogni notte in cui uno squillo di cellulare avverte da Otranto, ieri dal porto, oggi dal Centro di intrattenimento “don Tonino Bello” che sono stati fermati 60, 100, 250 albanesi, kosovari, iraniani, cinesi, marocchini, kurdi e quant’altri appartenenti alla umanità dolente costretta dall’ingiustizia di un’economia razzista a favore del nord del mondo, o dalla guerra figlia di quella stessa ingiustizia, o dalle rivolte finanziate e attizzate dai fruitori di quell’economia a tentare la fortuna mettendo a rischio la vita propria, quella dei figli appena nati, quella delle mogli e delle fidanzate amate con lo stesso amore e la stessa passione con la quale noi amiamo le nostre.

Cosa è cambiato in noi?

Siamo diventati consapevoli che l’accoglienza, anche se virtù e non solo atto episodico, non basta più; è urgente l’impegno politico per creare nuovi sistemi economici, per creare nuova cultura, per esigere nuova politica, per dire che l’Europa così come la stiamo costruendo non basta né a noi, né ai popoli che sempre verranno ad occupare quegli spazi fisici e spirituali che l’egoismo ha costruito e la miopia politica, culturale e a volte religiosa si illude di gestire per garantire un futuro di ingiustizia, di sperequazione, di oppressione, di neocolonialismo a favore del mondo del nord contro il mondo del sud.

Sono ancora pochi coloro che si domandano quale progetto culturale e quale progetto pastorale sia necessario elaborare perché si cammini verso quella convivialità delle differenze tanto cara a don Tonino Bello e che qualificherebbe un’Europa aperta alla profezia in questo inizio del terzo millennio dell’era cristiana.

2)

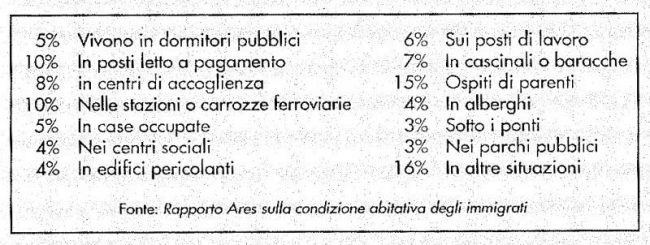

600.000 GLI IMMIGRATI SENZA CASA

di Giacomo Cumini

A questa situazione, secondo lo stesso rapporto Ares, si aggiunge il costo proibitivo dei canoni di locazione, quando viene loro concesso. I proprietari, dice il rapporto, hanno inventato una sorta di “canone speciale” nei confronti degli immigrati che si colloca mediamente il 25% oltre il canone libero e il 60% oltre il canone concordato ai sensi della legge 431/98. È risaputo che la casa, il lavoro e la conoscenza delle lingue, in quanto diritti fondamentali dell’uomo, rappresentano le condizioni minimali per l’avvio di ogni processo di inserimento sociale. Non facilitare l’accesso ad un’abitazione dignitosa equivale ad impedire ogni processo di inserimento/integrazione degli immigrati nella realtà territoriale, con le conflittualità inevitabili che ne derivano e le ricadute a livello di coesione sociale.

La mancanza di un’abitazione inoltre impedisce qualsiasi radicamento nel territorio e impedisce o quantomeno ritarda la costituzione di rappresentanze collettive che rappresentano le peculiarità e le ricchezze culturali delle comunità di provenienza e che possono interagire, reciprocamente “meticciandosi” con le realtà e ricchezze autoctone. La mancanza di case per gli immigrati e i ritardi che ciò comporta nel percorso di integrazione sociale e nella nascita di rappresentanze collettive degli immigrati produce conseguenze negative sul piano della coesione sociale del territorio.

Non devono inoltre essere sottovalutati altri fattori che si aggiungono in modo perverso:

• la saturazione della nicchia di mercato in locazione di case non più appetibili al mercato immobiliare, per lo più fatiscenti, malsane e carenti di servizi igienici e sanitari, date agli immigrati a prezzi esosi e senza contratto regolare. È una nicchia in cui operano per lo più approfittatori, cinici, filantropi per convenienza, che agiscono sulla base della debolezza anche contrattuale dell’immigrato;

• la tendenze a non rinnovare i contratti di locazione alla loro scadenza;

• il rifiuto da parte dei proprietari di affittare case agli stranieri, con espressioni che, in pochi casi, rasentano il razzismo, a seguito del moltiplicarsi dei pregiudizi e degli stereotipi attorno agli immigrati;

• le pressioni sugli Enti locali perché escludano dalle graduatorie delle case popolari gli stranieri;

• la sottovalutazione del fenomeno da parte degli Enti Locali che, invece di programmare adeguate politiche abitative, si sottraggono alle loro responsabilità delegando, per motivi di “bassa convenienza elettorale”, al privato sociale e al volontariato un problema che richiederebbe coraggio politico e capacità progettuale.

3)

TORINO INDUSTRIALE

dei PO piemontesi

La Torino di ieri

Torino, città romana antica, nel centro della regione Piemonte a nord-ovest dell’Italia tra le colline che sorgono dalla pianura, alle alte montagne che la dividono dalla Francia, Svizzera, Austria, ha circa un milione di abitanti ed è stata la culla del mondo industriale italiano.

Il grande sviluppo post-bellico ha avuto come motore e luogo emblematico la grande fabbrica con produzione di massa, standardizzazione dei prodotti e rigida pianificazione dei processi produttivi e organizzazione scientifica del lavoro. La produzione di massa, grazie alla compressione dei costi, ha alimentato l’espansione dei consumi e un’occupazione stabile e crescente. Grazie allo sviluppo economico e alle conquiste sindacali sono migliorati il benessere e il pieno impiego.

Torino oggi

Ora quel modello produttivo e sociale è in declino con il fordismo che lo aveva prodotto. Diminuiscono le dimensioni medie delle imprese, l’anzia-nità aziendale, cioè la permanenza nella stessa azienda, la crisi delle carriere lavorative. La pressante richiesta di mobilità è la spia dell’esaurirsi di quel modello di produzione che aveva dato stabilimenti-simbolo, categorie potenti, sindacati forti e contrattazioni legali alle lotte e poi alla concertazione. Tutto ciò dava fondamento alle garanzie sociali al mondo del lavoro e perciò stesso dello Stato sociale.

Il nuovo assetto economico post-fordista provoca la chiusura e il ridimensionamento o il trasferimento di grandi stabilimenti. La struttura produttiva si frammenta e si accentua il peso dei servizi. La composizione socio- culturale della popolazione si modifica notevolmente: aumentano le professioni qualificate e si espande la popolazione dei lavoratori impiegati nei servizi a bassa qualificazione con la domanda di lavoratori manuali, esecutivi, precari e meno garantiti.

L’immigrazione diventa una componente funzionale al nuovo sistema economico-produttivo, spesso con la sostituzione di lavoratori in nero a quelli regolari. Si tratta della crescita di una galassia di piccole imprese a basso contenuto tecnologico, in feroce lotta per la sopravvivenza, con una miriade di lavori manuali che formano il “proletariato dei servizi”. Notevole la presenza di cooperative sociali la cui finalità assistenziale offre lavoro a categorie più disagiate di disoccupati e di soggetti con proble-matiche di disadattamento o di reinserimento nella società. Le stesse municipalità favoriscono forme di sostegno economico attraverso lavori socialmente utili.

Torino e la Chiesa

La chiesa torinese ha espresso una notevole quantità di santi sociali: don Bosco a servizio dei giovani; il Cottolengo a cura degli emarginati soffe-renti; il Murialdo e don Orione per i giovani lavoratori, l’Allamano con l’azione missionaria ed altri meno noti. L’impegno nel sociale della chiesa torinese è sempre stato notevole tanto da venire riconosciuto anche dalla municipalità e dallo Stato che tuttavia hanno sempre guardato con sospetto l’impatto sul politico che ne poteva derivare. Sul piano pastorale la nascita della Missione Operaia a Torino con la presenza di seminaristi, suore e preti nel lavoro manuale e con l’avvio della GIOC italiana ha contagiato l’interesse della città anche se solo l’azione del Card. Pellegrino ha raccolto attenzione e confronto esplicito verso la Chiesa ufficiale.

Negli ultimi anni la Pastorale del lavoro ha avviato confronti sistematici ed occasionali con la Regione e la Città. Recentemente un convegno “La chiesa dialoga con la città” promosso con lo scopo di fare una verifica di questo rapporto “Città e Chiesa” ha mobilitato le forze politiche, sociali e imprenditoriali con giornate di studio e la costituzione di un “Forum” permanente che ha lo scopo di monitorare i cambiamenti e gli assetti del mondo del lavoro e la presenza della Chiesa con le sue istituzioni e protagonisti.

L’azione di evangelizzazione stenta tuttavia a caratterizzarsi, forse anche perché è opinione corrente che “gli operai non ci sono più”, che la “classe operaia” non è più caratterizzata e che l’azione missionaria deve essere rivolta a tutta la società che si è secolarizzata e che rappresenta ormai una connotazione di non appartenenza alla Chiesa. Il muro è caduto non perché la classe operaia è stata evangelizzata ma perché tutta la società ha assunto le caratteristiche di disinteresse più che di ostilità del tempo passato.

Torino multietnica

Le strutture e parecchi uomini della Chiesa segnano presenze efficaci ed attente ai problemi dell’immigrazione, della precarietà, della disoccupazione. Attenzione particolare è rivolta ai problemi della delinquenza importata dai paesi dell’Africa e dell’Est Europeo. Gruppi di credenti e non si occupano dei ragazzi e delle donne sole alla ricerca di una abitazione e di un lavoro. Gravi sono i problemi legati alla insicurezza per frequenti episodi di violenza attribuita spesso a torto o a ragione a immigrati clandestini.

Non si hanno invece gravi fenomeni di tensioni sul piano religioso. I rapporti con gli islamici sono seguiti e controllati da alcune strutture di volontari e non hanno dato luogo a particolari tensioni salvo in rari casi.

Un Centro Islamico-Cristiano è stato costituito con intenti di studio e di confronto sul terreno religioso e di costume. C’è anche a Torino la tendenza a creare “zone-ghetto”: due o tre in città con problemi di convivenza con vecchi residenti. Il nuovo vescovo-cardinale è stato presentato dalla stampa nazionale come “prete-operaio”. In realtà era stato ospitato come amico del padrone, nella fabbrica nella quale per alcuni mesi andava, compatibilmente con il servizio di parroco, a fare il magazziniere. Tale notizia, ampliata dalla stampa nazionale, non ha fatto un buon servizio alla figura del prete-operaio che, in Italia come altrove, ha sempre trovato diffidenza e ostilità da parte dei vescovi. Tuttavia ora i preti-operai hanno anche un “cardinale operaio”: che cosa potrebbero pretendere di più sul terreno del riconoscimento ufficiale della chiesa? Una razza “in estinzione” a cui si dà “l’onore delle armi”.

4)

I PRETIOPERAI ITALIANI

di Roberto Fiorini

Premessa

Nel 1995 la rivista Pretioperai dedicava un numero speciale ai PO europei, raccogliendo contributi provenienti dalle diverse équipes nazionali. La presentazione del gruppo italiano fu allora affidata a più voci per la presenza, anche al nostro interno, di interpretazioni diverse, dovute oltre che a caratterizzazioni regionali anche alla esistenza di pluralità sul piano politico-sindacale e teologico ecclesiale.

Questo intervento, pertanto, vuole essere una lettura, ma non l’unica possibile dei PO italiani. Inoltre, invece che ripercorrere, una volta ancora, le tappe del nostro cammino che ha visto nascere i primi PO negli anni cinquanta e la loro moltiplicazione nel decennio successivo al Vaticano II, fino ad arrivare, così si diceva allora, al numero di 300, preferisco limitarmi a questi ultimi anni, per dedicare lo spazio ad una riflessione attuale

Un resto

Nell’ultimo decennio, a mia conoscenza, un solo prete ha scelto la condizione di lavoro. Nel frattempo molti sono andati in pensione e una parte di questi hanno assunto impegni pastorali; alcuni sono morti, altri sono stati colpiti da malattie o da seri incidenti sul lavoro. In due regioni i PO si incontrano con una certa regolarità (Piemonte e Lombardia). Da alcuni anni non c’è una “struttura organizzativa” a livello nazionale. Le iniziative tuttavia continuano e sono portate avanti da “volontari”. Gli incontri nazionali sono frequentati in media da 35-40 PO e da persone a noi vicine. La Rivista PRETIOPERAI, che può contare su un gruppo redazionale di 6 persone, di cui 5 PO ancora in attività, esce con due o tre numeri ogni anno e raggiunge circa 110 PO, molti dei quali non hanno altri contatti. Di questi un 35% sono ancora in attività lavorativa. Gli incontri nazionali dal 1995 si sono susseguiti con cadenza annuale. I loro titoli danno un’idea degli argomenti affrontati:

1995: Beato colui che resiste. Testimonianze di resistenza evangelica, esperienze di resistenza politica

1996: Memoria per una prospettiva

1997: Economia globale e giustizia sulla terra: sfida del 3° millennio (seminario)

1998: Chi lotta e soffre su una zolla di terra lotta e soffre per tutta la terra

1999: Ama il tuo sogno se pur ti tormenta: passione della libertà dovere della liberazione

2000: Il Vangelo nel tempo. Senso di una vita .

Nessun pentimento

In questi anni non mi è mai capitato di sentire qualche PO che esprimesse una qualche forma di pentimento per la scelta intrapresa tanti anni fa. Prima di morire di tumore, Nicolino di Roma ha ripetuto queste parole: “ la strada che noi PO abbiamo intrapresa è quella giusta, l’unica cosa di cui mi rammarico è che sono stato troppo buono e paziente: dovevo essere più duro sulle idee per le quali ci siamo battuti ”.

La nostra generazione è nata dal Concilio Vaticano II. Noi l’abbiamo preso sul serio. L’ingresso e la permanenza nella condizione operaia, la partecipazione paritaria alla vita, alle lotte, ai pochi successi ed alle frequenti delusioni dei nostri compagni, è stata per moltissimi una risposta doverosa alla chiamata a noi giunta dalla Chiesa del Concilio.

Ma poi, che cosa è successo?

Vorrei sintetizzare il periodo storico nel quale si è adempiuto il nostro ministero lasciando la parola a due testimoni molto noti in Italia: un poeta e un monaco camaldolese.

Dedicando una poesia a Don Benedetto Calati, in occasione del suo 70° compleanno, Padre Turoldo, il poeta deceduto qualche anno fa, scriveva nel 1984:

“Benedetto, monaco

dal volto d’argento. Fratello mio, tempi malvagi

ci sono toccati in sorte: stagioni

che non accennano a mutare…

Da lungo tempo sono spenti i candelabri,

il baluginio delle lampade all’altare

ancora più agita le ombre per tutto

il tempio: è notte fratello!

Il concilio, uno scialo di speranze.

Sempre più rara, dovunque, la Parola;

mentre di inutili parole, a ondate,

rimbomba il mondo…”.

(Il Regno, 22/2000 p. 779).

Nell’ultima intervista, rilasciata nel settembre 2000, due mesi prima di morire, Benedetto, monaco camaldolese, diceva:

Domanda: Viviamo ancora, padre Benedetto, la notte della chiesa?

Risposta: Ma la notte di per sé non c’è mai per la Chiesa, se crediamo che essa sia la testimonianza della Pasqua di Gesù, vero Dio e vero uomo. Purtroppo ci sono le notti della istituzione. E questa è una notte dell’istituzione, dovuta all’affossamento del Vaticano II. (Adista 90/2000 p. 14).

Il rifiuto dell’istituzione

Ho lasciato a questi due testimoni la parola per dire in breve quello che per noi in Italia è stata esperienza di decenni. I PO non sono stati accettati come forma ministeriale dall’establishment ecclesiastico: la presenza di alcuni vescovi illuminati e disponibili non deve velare la realtà di un sostanziale rifiuto della pratica ministeriale da noi rappresentata.

Ecco un esempio significativo della mens dominante: nel convegno della Chiesa italiana tenutosi nel 1984 a Loreto su “Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini”, al quale per la prima volta sono stati invitati 2 PO, la Commissione 14, nel documento conclusivo, indicando “i problemi più dolorosi e le situazioni più delicate” elencava alcuni casi di “appartenenza con riserva alla Chiesa: … quelle dei divorziati, che hanno subìto il divorzio, dei sacerdoti che vivono esperienze laicali, dei preti-operai ad esempio, e quelle di persone che, anche psicologicamente vivono in condizioni patologiche o marginali”. Non ci ha ferito l’essere collocati in tale compagnia — ci mancherebbe! — ma l’oscuramento di criteri evangelici nella pretesa di confezionare cataloghi di maggiore o minore appartenenza alla Chiesa.

La notte dell’istituzione dovuta all’affossamento del Vaticano II, in Italia forse più percepibile che altrove, ha certamente segnato la storia dei PO italiani; è stato il contesto nel quale vivere una fede più difficile. L’appartenenza piena alle classi sociali subalterne, con tutti i contraccolpi che sono derivati dalla ristrutturazione neoliberista del lavoro e della società, e con il capitalismo vittorioso e pervasivo che si autoproclama ultima spiaggia dell’umanità… tutto questo ha rappresentato l’ humus nel quale si è giocato il senso della vita e della fede e lo si gioca tuttora.

La posta in gioco

L’immagine dominante del cristianesimo in Italia viene spesso diffusa dai media facendola coincidere con maestose celebrazioni accompagnate da preoccupanti tendenze a forme di neotemporalismo.

A fronte di questa robusta apparenza mediatica ed organizzativa, dalle nostre postazioni locali percepiamo invece una sorta di sfaldamento, di consunzione.

Un pensiero da tempo mi occupa l’anima: la riduzione a mercato di ogni aspetto della vita, religione compresa, mina dall’interno l’essenza stessa del cristianesimo. Il dominio della religione dell’utile pervade tutti i campi della vita. Non potendo sviluppare questo pensiero, mi limito a indicare qualche riferimento bibliografico.

In un frammento di W. Benjamin del 1921 troviamo una provocatoria interpretazione della coesistenza tra capitalismo e cristianesimo:

“ Il capitalismo in occidente… si è sviluppato parassitariamente sul cristianesimo e in modo tale che alla fine nell’essenziale la sua storia è quella del suo parassita, del capitalismo ”.

“ Il capitalismo è celebrazione di un culto sans rêve et sans merci. Qui non c’è nessun giorno feriale, nessun giorno che non sia un giorno di festa ” (Sul concetto di storia, pp. 284-287).

Così commenta G. Gaeta: “ Tale è l’astuzia storica del capitalismo: esso, a differenza del comunismo, non si presenta come una religione sociale priva di trascendenza, ma mutua la veste di quella tradizionale svuotandola dal di dentro. È pertanto riconoscendo la natura religiosa del capitalismo che si svela il mistero del suo potere pervasivo, della sua forza di attrazione. Il suo procedere vittorioso… è dovuto alla sua capacità di risolversi in un culto del possesso ”. ( Religione del nostro tempo, pp. 39-52. Vedi anche H. Assmann e F. J. Hinkelammert, Idolatria del mercato, Saggio su economia e teologia ”).

Un riferimento biblico importante, che andrebbe approfondito, lo troviamo in Apocalisse 13.

Ho conservato la fede

Con tutti i nostri limiti, che anche il tempo ha messo in evidenza, abbiamo la consapevolezza che la nostra vita “doveva” prendere la strada di PO. C’è la certezza intima e profonda che in questa Europa ricca e in questa Italia, malata di inguaribile e strutturale clericalismo, la chiamata del Signore, esplosa attraverso il Vaticano II, andava raccolta e portata avanti con tutte le nostre forze e c’è la gioia per il lungo cammino compiuto. Anche i momenti di agonia che abbiamo attraversato fanno parte del tracciato evangelico.

Rileggendo la Bibbia, nella quale Dio si rivela come “il Presente” accanto agli oppressi, Colui che invia i profeti dicendo semplicemente “va”; seguendo il percorso del Maestro e Signore nel discorso della montagna, ascoltando il giudizio ultimo di Matteo 25, le lettere alle sette chiese dell’Apocalisse… e l’invocazione della sposa che dice “vieni!”… si sperimenta una sostanziale fiducia nel Signore. La preoccupazione per le questioni ecclesiastiche che ci possono aver toccato diventano ben misera cosa dinanzi alla reale posta in gioco della fede nel mondo e del futuro degli esseri umani sulla terra. La nostra dislocazione avvenuta attraverso la concretezza del lavoro dipendente e quotidiano ci ha donato una posizione “privilegiata”. Ci ha costretti ad una operazione di pulizia, alla sistematica operazione di vaglio tra “la tradizione degli uomini e la tradizione di Dio”. Così pure il mantenerci con il nostro lavoro ci ha resi più liberi nell’essere gratuitamente presenti agli altri, liberando anche il messaggio da qualunque forma di mescolanza con profitti personali. La percezione della necessità di seguire la nostra chiamata di PO ci ha fatto scoprire la gratuità dell’annuncio come dono ricevuto e come dono da comunicare gratuitamente: il modo più efficace per opporsi alla religione dell’utile. I tanti anni trascorsi nel lavoro di ogni giorno con l’umanità concreta dei compagni incontrati, ci ha insegnato la pazienza, la capacità di resistere e di affermare il senso della vita anche quando domina il non senso.

Una parabola

Nell’Europa del XX secolo i PO sono stati una parabola evangelica. Come succede nei testi scritti, le parabole possono avere diverse varianti e redazioni, ma intatto rimane la loro forza comunicativa.

Era necessario che questo avvenisse nella storia capitalistica dell’occidente e nella storia del cristianesimo potente che l’Europa ha conosciuto. Se Dio vorrà, la nostra parabola potrà continuare ad essere narrata con la vita da altri dopo di noi, o forse, potrà sollecitare nuove parabole che nascono in contesti diversi.

Qualunque sarà il futuro, che ormai ha dimensioni mondiali, ciò che importa è che arriviamo a completare l’opera che ci è stata assegnata, portando a frutto tutti i semi che sono stati piantati nella nostra vita. L’incontro di Strasburgo deve servire a tutti noi perché l’opera iniziata arrivi a compimento.