Per una memoria viva (1)

Quella mattina don Bruno Borghi alla Pignone ci andò in bicicletta. La tonaca se la levò nella stanza della Commissione Interna e si mise la tuta che si era portato da casa. Il Perissi lo portò in fonderia perché quel giovane prete un po’ strano aveva insistito così. Quella mattina in fonderia ci fu un certo via vai perché si era sparsa la voce. Alla mensa don Bruno si mise vicino a “Palle d’oro”, che gli fece un monte di domande, un altro pulì il suo cucchiaio e glielo dette, perché al mangiare non ci aveva pensato.

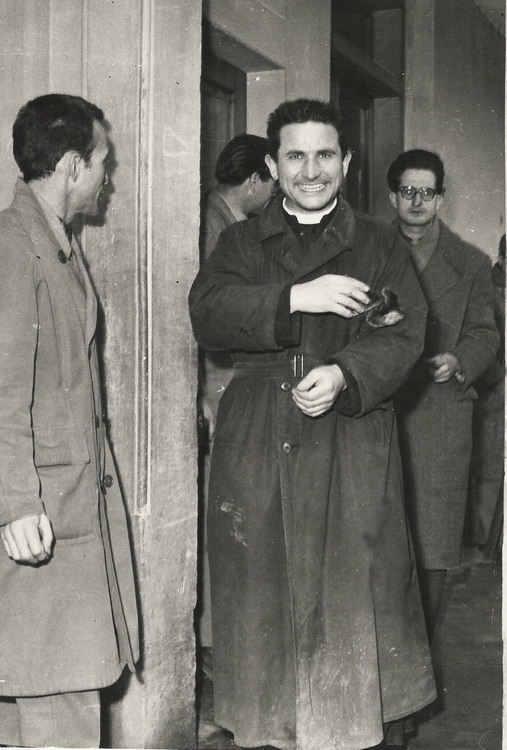

Si era intorno al ‘50 e così cominciò la storia di don Bruno Borghi, il primo preteoperaio.

I preti operai erano nati in Francia nel ‘45, subito dopo la guerra, ma dopo qualche anno il Vaticano li aveva vietati. Il Cardinale Elia Dalla Costa lo sapeva, ma non seppe dire di no a questo giovane prete dalla faccia da contadino vispo, ma dopo qualche tempo fu costretto da Roma a revocare il permesso. Il ragazzo ci stette male ma non ci fu verso.

Alla Pignone don Borghi ci tornò nel ‘53 quando gli operai occuparono la fabbrica per via dei licenziamenti e gestirono per due mesi la produzione da soli perché i padroni avevano fatto la “serrata”. A Natale gli operai vollero chiamare don Borghi a dire la messa nella fabbrica occupata e lui ci andò, insieme al sindaco La Pira.

Fu mandato a fare il cappellano alla Parrocchia di Sant’Antonio al Romito proprio quando scoppiò il caso della Galileo. Nei locali della parrocchia spesso si riunivano i gruppi degli operai più attivi e il Borghi conobbe il Bartolini e il Gori Savellini. La lettera che lui scrisse alla Commissione Interna della Galileo, sostenendo l’occupazione della fabbrica come un atto rispondente in pieno alla morale evangelica, fu appesa alla bacheca sindacale e fu considerata dalla Procura “istigazione a delinquere”.

Così finì processato, insieme ad alcuni operai e sindacalisti: tutti assolti. Ma di lettere passate alla storia ne scrisse un’altra, insieme ai giovani preti della Madonnina del Grappa: Don Nesi, Don Rossi, Don Corso. Era la lettera che il Cardinale, ormai infermo, gli aveva chiesto di scrivere in difesa degli operai e che poi firmò.

“Non possiamo non essere dalla parte degli occupanti”. Era questo il punto su cui don Borghi tenne duro, perché così la Chiesa passava dalla solidarietà per chi soffre alla condivisione di un’azione di lotta. Per questo pagò. Perché aveva scelto la lotta di classe.

Elia Dalla Costa morì e monsignor Ermenegildo Florit lo esiliò a Quintole: tre case sperdute verso l’Impruneta.

Ben presto tornò in fabbrica: alla Gover in via Pistoiese, una fabbrica di gomme ad alta nocività. Da allora in poi diventò Bruno Borghi, operaio, attivista sindacale iscritto alla CGIL.

Dopo Barbiana e l’Isolotto, la Chiesa Fiorentina si rabbuiò, lui lasciò Quintole e continuò per la sua strada. Da allora ha vissuto sempre del suo lavoro, anzi con i mestieri che ha imparato a fare, come in Toscana fanno tutti i contadini che diventano operai.

Si è innamorato di una donna e con lei ha fatto un figlio, che ora è grande. L’ultima volta l’ho visto qualche anno fa ad una manifestazione sindacale e ci ho parlato. Lo sguardo era sempre quello: forza, dolcezza e ironia contadina. L’ultima volta che l’ho ascoltato è nell’intervista trascritta da Alessandro Del Conte e Rossella Degl’Innocenti in un libro della FIOM amorevolmente curato dal suo amico Luigi Falossi, già “metalcontadino” della mitica Stice.

Di tutti i preti che ho conosciuto Bruno Borghi è quello che ha testimoniato il Vangelo diventando uomo ogni giorno di più, come se fosse la cosa più naturale di questo mondo.